-

Vijay Prashad- Huit contradictions de l’« ordre fondé sur des règles » impérialiste

Boris Mikhaïlov (RSS d’Ukraine), Rouge , 1968-1975.

Huit contradictions de l’« ordre fondé sur des règles » impérialiste par Vidjay Prashad

Chers amis,

Salutations du bureau de Tricontinental : Institut de recherche sociale .

Le Bulletin of the Atomic Scientists vient d’avancer l’horloge du Jugement dernier à 90 secondes de minuit, soit le plus court intervalle de temps avant l’heure symbolique de l’anéantissement de l’humanité et de la Terre depuis 1947. Cette situation est alarmante et c’est la raison pour laquelle les dirigeants des pays du Sud ont plaidé en faveur de l’arrêt du conflit en Ukraine et des menés bellicistes contre la Chine. Comme l’a déclaré la Première ministre namibienne Saara Kuugongelwa-Amadhila, « nous encourageons une résolution pacifique de ce conflit afin que tous les pays du monde et toutes ses ressources puissent être employés à l’amélioration des conditions de vie des populations au lieu d’être dépensés pour acquérir des armes, tuer des gens et créer des affrontements ».

Conformément à l’alarme de l’Horloge du Jugement dernier et aux affirmations de personnes telles que Kuugongelwa-Amadhila, le reste de cette lettre d’information présente un nouveau texte intitulé

Huit contradictions dans l’ordre impérialiste fondé sur les règles. Ce texte a été rédigé par Kyeretwie Opoku (président du Mouvement socialiste du Ghana), Manuel Bertoldi (Patria Grande /Federación Rural para la producción y el arraigo), Deby Veneziale (chargé de recherche, Tricontinental : Institut de recherche sociale) et moi-même, avec la contribution de hauts responsables politiques et d’intellectuels du monde entier. Nous proposons ce texte comme une invitation au dialogue. Nous espérons que vous le lirez, le ferez circuler et en discuterez.Nous entrons actuellement dans une phase qualitativement nouvelle de l’histoire mondiale. Des changements mondiaux significatifs sont apparus au cours des années qui ont suivi la grande crise financière de 2008. Cela se traduit aujourd’hui par une nouvelle phase de l’impérialisme contemporain et une évolution des huit contradictions politiques majeures qui caractérisent cet impérialisme.

1) La contradiction entre un impérialisme moribond et l’émergence d’un socialisme efficace dirigé par la Chine.

Cette contradiction s’est intensifiée en raison de l’émergence pacifique du socialisme aux caractéristiques chinoises. Pour la première fois depuis 500 ans, les puissances impérialistes atlantiques sont confrontées à une grande puissance économique non blanche capable de les concurrencer. Cette situation est apparue clairement en 2013 lorsque le PIB de la Chine en parité de pouvoir d’achat (PPA) a dépassé celui des États-Unis. La Chine est parvenue à ce niveau de développement dans un laps de temps beaucoup plus court que l’Occident, avec une population nettement plus importante et sans colonies, ni asservissement, ni conquête militaire. Alors que la Chine prône des relations pacifiques, les États-Unis sont devenus de plus en plus belliqueux.

Les États-Unis dirigent le camp impérialiste depuis la Seconde Guerre mondiale. Après qu’Angela Merkel a achevé son mandat de chancelière et avec l’avènement de l’opération militaire en Ukraine, ils ont stratégiquement subordonné des sections dominantes de la bourgeoisie européenne et japonaise. Cela a eu pour effet d’affaiblir les contradictions intra-impérialistes. Les États-Unis ont d’abord autorisé, puis exigé que le Japon (troisième économie mondiale) et l’Allemagne (quatrième économie mondiale) — deux puissances fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale — augmentent considérablement leurs dépenses militaires. Ce tournant s’est aussi traduit par la fin des relations économiques de l’Europe avec la Russie, un affaiblissement de l’économie européenne et des avantages économiques et politiques pour les États-Unis. Malgré la capitulation de la majeure partie de l’élite politique européenne face à la subordination totale aux États-Unis, certaines grandes parties du capital allemand dépendent fortement du commerce avec la Chine, bien plus que leurs homologues états-uniens. Toutefois, les États-Unis font actuellement pression sur l’Europe pour qu’elle réduise ses liens avec la Chine.

Plus important encore, la Chine et le camp socialiste sont désormais confrontés à une entité encore plus dangereuse : la structure consolidée de la Triade (États-Unis, Europe et Japon). La décomposition sociale interne croissante des États-Unis ne doit pas masquer l’unité quasi absolue de son élite politique en matière de politique étrangère. Nous voyons la bourgeoisie états-unienne faire passer ses intérêts politiques et militaires avant ses intérêts économiques à court terme.

Le centre de l’économie mondiale se déplace, la Russie et les pays du Sud (y compris la Chine) représentant désormais 65 % du PIB mondial (mesuré en PPA). Entre 1950 et aujourd’hui, la part des États-Unis dans le PIB mondial (en PPA) est passée de 27 % à 15 %. La croissance du PIB des États-Unis est également en baisse depuis plus de cinq décennies et n’est plus que d’environ 2 % par an. Les États-Unis n’ont pas de nouveaux marchés importants sur lesquels s’étendre. L’Occident souffre d’une crise générale du capitalisme et des conséquences de la baisse tendancielle du taux de profit sur le long terme.

2) La contradiction entre les classes dirigeantes du petit groupe de pays impérialistes du G7 et l’élite politique et économique des pays capitalistes du Sud.

Cette relation a connu un changement majeur depuis les années 1990, période faste où le pouvoir unilatéral et l’arrogance des États-Unis étaient à leur apogée. Aujourd’hui, l’alliance entre le G7 et les élites du Sud se fissure de plus en plus. Mukesh Ambani et Gautam Adani, les plus grands milliardaires indiens, ont besoin du pétrole et du charbon de la Russie. Le gouvernement d’extrême droite dirigé par Modi représente la bourgeoisie monopoliste indienne. Ainsi, le ministre indien des Affaires étrangères fait désormais des déclarations occasionnelles hostiles à l’hégémonie américaine en matière de finances, de sanctions et d’autres domaines. L’Occident n’a pas la capacité économique et politique de toujours fournir ce dont les élites au pouvoir en Inde, en Arabie saoudite et en Turquie ont besoin. Cette contradiction ne s’est toutefois pas aiguisée au point de devenir le point de convergence d’autres contradictions, contrairement à la contradiction entre la Chine socialiste et le bloc du G7 dirigé par les États-Unis.

3) La contradiction entre la classe ouvrière urbaine et rurale ainsi que des sections de la petite bourgeoisie inférieure (deux groupes rassemblés sous la catégorie de classes populaires) du Sud global et l’élite du pouvoir impérial dirigé par les États-Unis.

Cette contradiction s’accentue lentement. L’Occident dispose d’un grand avantage en termes de pouvoir d’attraction dans le Sud, toutes classes confondues. Pourtant, pour la première fois depuis des décennies, les jeunes Africains ont soutenu l’expulsion des troupes françaises au Mali et au Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest. Pour la première fois, les classes populaires de Colombie ont pu élire un nouveau gouvernement qui refuse que leur pays demeure un avant-poste des forces militaires et de renseignement américaines. Les femmes de la classe ouvrière sont à l’avant-garde de nombreuses batailles cruciales à travers le monde, tant pour la classe ouvrière que pour la société dans son ensemble. Les jeunes s’élèvent contre les crimes environnementaux du capitalisme. Un nombre croissant de membres de la classe ouvrière identifient leurs luttes pour la paix, le développement et la justice comme étant explicitement anti-impérialistes. Ils sont désormais capables de voir clair dans les mensonges de l’idéologie américaine des « droits de l’homme », dans la destruction de l’environnement par les entreprises énergétiques et minières occidentales, et dans la violence des guerres hybrides et des sanctions américaines.

4) La contradiction entre d’une part le capital financier avancé à la recherche de rentes et d’autre part les besoins des classes populaires et certaines sections du capital dans les pays non socialistes, en ce qui concerne l’investissement dans l’industrie, l’agriculture écologiquement durable, l’emploi et le développement.Cette contradiction résulte de la baisse du taux de profit et de la difficulté pour le capital d’augmenter le taux d’exploitation de la classe ouvrière à un niveau suffisant pour financer les besoins croissants d’investissement et rester compétitif. En dehors du camp socialiste, la quasi-totalité des pays capitalistes avancés et la plupart des pays du Sud — à quelques exceptions près, notamment en Asie — connaissent une crise de l’investissement. De nouveaux types d’entreprises ont vu le jour, notamment des fonds spéculatifs tels que Bridgewater Associates et des sociétés de capital-investissement telles que BlackRock. Les « marchés privés » contrôlaient 9 800 milliards de dollars d’actifs en 2022. Les produits dérivés, une forme de capital fictif et spéculatif, représentent aujourd’hui 18 300 milliards de dollars en valeur « marchande », mais leur valeur notionnelle s’élève à 632 000 milliards de dollars, soit une valeur plus de cinq fois supérieure au PIB réel total du monde.

Une nouvelle classe de monopoles basés sur les technologies de l’information et les effets de réseau, dont Google, Facebook/Meta et Amazon — tous sous le contrôle total des États-Unis — a émergé pour attirer les rentes de monopole. Les monopoles numériques américains, sous la supervision directe des agences de renseignement américaines, contrôlent l’architecture de l’information du monde entier, à l’exception de quelques pays socialistes et nationalistes. Ces monopoles sont à la base de l’expansion rapide du soft power américain au cours des 20 dernières années. Le complexe militaro-industriel, les marchands de mort, attire également des investissements croissants.

Cette intensification de la phase d’accumulation spéculative et monopolistique du capital renforce la grève du capital en matière d’investissements sociaux nécessaires. L’Afrique du Sud et le Brésil ont connu des niveaux dramatiques de désindustrialisation sous le néolibéralisme. Même les pays impérialistes avancés ont ignoré leurs propres infrastructures, telles que le réseau électrique, les ponts et les chemins de fer. L’élite mondiale a organisé une grève des impôts en offrant d’énormes réductions des taux d’imposition et des taxes, ainsi que des paradis fiscaux légaux aux capitalistes individuels et à leurs entreprises, afin d’accroître leur part de la plus-value.

L’évasion fiscale du capital et la privatisation de larges pans du secteur public ont réduit la disponibilité des biens publics de base tels que l’éducation, les soins de santé et les transports pour des milliards de personnes. Elles ont contribué à accroître la capacité du capital occidental à manipuler et à tirer des intérêts élevés de la crise de la dette « fabriquée » à laquelle sont confrontés les pays du Sud. Au plus haut niveau, les profiteurs des fonds spéculatifs comme George Soros spéculent et détruisent les finances de pays entiers.

L’impact sur la classe ouvrière est grave, car le travail de cette dernière est devenu de plus en plus précaire et le chômage permanent détruit de larges pans de la jeunesse mondiale. Sous le capitalisme, une partie croissante de la population est superflue. Les inégalités sociales, la misère et le désespoir sont omniprésents.

5) La contradiction entre les classes populaires du Sud et leurs élites politiques et économiques nationales.

Cette contradiction se manifeste de manière très différente selon les pays et les régions. Dans les pays socialistes et progressistes, les contradictions entre les peuples sont résolues de manière pacifique et variée. Toutefois, dans plusieurs pays du Sud où l’élite capitaliste s’est entièrement ralliée au capital occidental, la richesse est détenue par un petit pourcentage de la population. La misère est généralisée parmi les plus pauvres et le modèle de développement capitaliste ne parvient pas à servir les intérêts de la majorité. En raison de l’histoire du néocolonialisme et du soft power de l’Occident, il existe un consensus de la classe moyenne résolument pro-occidental dans la plupart des grands pays du Sud. Cette hégémonie de classe de la bourgeoisie locale et de la couche supérieure de la petite bourgeoisie est utilisée pour empêcher les classes populaires (qui constituent la majeure partie de la population) d’accéder au pouvoir et d’accroître leur poids politique.

6) La contradiction entre l’impérialisme dirigé par les États-Unis et les nations qui défendent fermement leur souveraineté nationale.

Les nations qui défendent leur souveraineté se répartissent en quatre catégories principales : les pays socialistes, les pays progressistes, les autres pays rejetant le contrôle des États-Unis et le cas particulier de la Russie. Les États-Unis ont créé cette contradiction antagoniste par des méthodes de guerre hybrides telles que les assassinats, les invasions, les agressions militaires menées par l’OTAN, les sanctions, la guerre juridique, la guerre commerciale et une guerre de propagande désormais incessante basée sur des mensonges purs et simples. La Russie fait partie d’une catégorie à part, puisqu’elle a subi plus de 25 millions de morts contre les envahisseurs fascistes européens durant la Seconde Guerre mondiale alors qu’elle était un pays socialiste. Aujourd’hui, la Russie, qui dispose notamment d’immenses ressources naturelles, est à nouveau la cible de l’OTAN, qui souhaite l’anéantir en tant qu’État. Certains éléments de son passé socialiste sont encore présents dans le pays, et le degré de patriotisme reste élevé. L’objectif des États-Unis est d’achever ce qu’ils ont commencé en 1992 : au minimum, détruire définitivement la capacité militaire nucléaire de la Russie et installer un régime fantoche à Moscou afin de démembrer la Russie à long terme et de la remplacer par une multitude d’États vassaux de l’Occident, plus petits et perpétuellement faibles.

7) La contradiction entre les millions de travailleurs pauvres mis au rebut dans les pays du Nord et la bourgeoisie qui domine ces pays.

Ces travailleurs montrent quelques signes de rébellion contre leurs conditions économiques et sociales. Cependant, la bourgeoisie impérialiste joue la carte de la suprématie de la race blanche pour empêcher une plus grande unité des travailleurs de ces pays. À l’heure actuelle, les travailleurs ne sont pas toujours en mesure d’éviter d’être la proie de la propagande de guerre raciste. Le nombre de personnes présentes aux manifestations publiques contre l’impérialisme a fortement diminué au cours des trente dernières années.

8) La contradiction entre le capitalisme occidental d’une part, et la planète ainsi que la vie humaine d’autre part.

Le chemin inexorable de ce système est de détruire la planète et la vie humaine, de les menacer d’anéantissement nucléaire et de travailler contre les besoins pour l’humanité de récupérer collectivement l’air, l’eau et la terre et d’arrêter la folie militaire nucléaire des États-Unis. Le capitalisme rejette la planification et la paix. Le Sud global (y compris la Chine) peut aider le monde à construire et à étendre une « zone de paix » et s’engager à vivre en harmonie avec la nature.

Avec ces changements dans le paysage politique, nous assistons à la montée d’un front informel contre le système impérialiste dominé par les États-Unis. Ce front est constitué par la convergence des éléments suivants :

– Le sentiment populaire que ce système violent est le principal ennemi des peuples du monde.

– Le désir populaire d’un monde plus juste, plus pacifique et plus égalitaire.

– La lutte des gouvernements et des forces politiques socialistes ou nationalistes pour leur souveraineté.

– Le désir des autres pays du Sud de réduire leur dépendance à l’égard de ce système.

– Les principales forces contre le système impérialiste dominé par les États-Unis sont les peuples du monde et les gouvernements socialistes et nationalistes. Toutefois, il faut prévoir un espace pour l’intégration des gouvernements qui souhaitent réduire leur dépendance à l’égard du système impérialiste.

Le monde se trouve actuellement au début d’une nouvelle ère dans laquelle nous assisterons à la fin de l’empire mondial des États-Unis. Le système néolibéral se détériore sous le poids de nombreuses contradictions internes, d’injustices historiques et d’une non-viabilité économique. Sans une meilleure alternative, le monde sombrera dans un chaos encore plus grand. Nos mouvements ont ravivé l’espoir que quelque chose d’autre que ce tourment social est possible.

Nous espérons que ce texte stimulera le débat et la discussion et nous aidera dans notre bataille d’idées plus large contre les philosophies sociales toxiques qui cherchent à étouffer la pensée rationnelle sur notre monde.

Source originale: Tricontinental: Institute for Social Research

-

الطاهر المعز-مُتابعات : العدد الخامس والعشرون بعد المائة بتاريخ الرّابع والعشرين من أيار/مايو 2025الطاهر المعز-

مُتابعات – العدد الخامس والعشرون بعد المائة بتاريخ الرّابع والعشرين من أيار/مايو 2025 : الطاهر المعز

يتضمن العدد الخامس والعشرون بعد المائة من نشرة "مُتابعات" الأسبوعية فقرة بعنوان "في جبهة الأصدقاء" وفقرة عن "جائزة البيئة" وتصدير النفايات مكن "الشمال" إلى "الجنوب" وفقرة بعض مظاهر الحرب التجارية وفقرة عن بعض مظاهر الفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال القذرة بغطاء قانوني وفقرة بعنوان " شركات التكنولوجيا الكبرى وكالات لوزارة الحرب الأمريكية؟" وتتعلق بالدّعم الحكومي المباشر – بواسطة وزارة الحرب – لشركات الإتصالات والتكنولوجيا الأمريكية منذ إنشائها وفقرة عن تدنّي شعبية دونالد ترامب بعد مائة يوم من الرئاسة ...

مقاطعة:

أكبر نقابة عمالية في النرويج تصوت لصالح مقاطعة إسرائيل وتطالب بفرض عقوبات اقتصادية عليهاصوّت مندوبو اتحاد النقابات العمالية النرويجي، وهو أكبر اتحاد نقابي في البلاد، بأغلبية ساحقة بلغت 88% خلال مؤتمر الإتحاد النقابي الذي عقد في أوسلو يَومَيْ الثامن والتّاسع من أيار/مايو 2025، لصالح المقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني، وحَظْر التجارة والاستثمار مع الشركات الصهيونية، ومقاطعة المؤسسات الثقافية والرياضية والأكاديمية الصهيونية والمؤسسات المتعاملة معها، كما طالب المؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدةبإقرار المقاطعة الإقتصادية العالمية للكيان الصّهيوني…

استنكَرَ وزير الخارجية النرويجي « هذه المبادرة أحادية الجانب… ليس للنرويج تقليدٌ في التصرف منفردةً، فقد تكون أضْرار هذه المبادرةٌ أكبر من نفعها » وفق الوزير الذي اعترف بأن قرار الاتحاد العمالي يعكس الدعم المتزايد للعقوبات الدولية، وقال إن « هذه الإجراءات يجب أن تتخذ من خلال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي »، وأكد أن الحكومة لن تتدخل في المؤسسات المستقلة، وقال « ليس من حق الحكومة أن تقرر ما الذي يجب أن تؤمن به المؤسسات الأكاديمية أو الثقافية الحرة ».

أما رئيس اتحاد العمال الجديد كيني أسبر فيستنس فقد صرح « إن الاتحاد سيبدأ الآن في التخطيط لكيفية تنفيذ قرار المقاطعة… سنجتمع لمناقشة كيفية تنفيذ كافة قرارات المؤتمر ووضع خطة مفصلة، لِنُنَفِّذَها ».

وصفت زعيمة الحزب الاشتراكي اليساري كيرستي بيرجستو التصويت بأنه « تفويض تاريخي » للحكومة، وأعلنت » أن الاتحاد العمالي أدرك خطورة هذه اللحظة… لقد قاومت القواعد الشعبية الضغوط وأظهرت تضامنًا حقيقيًا مع الشعب الفلسطيني »، وحث الحكومة على « سحب جميع الاستثمارات المرتبطة بالكيان الصهيوني ومن صندوق النفط ومنع التجارة مع الشركات التي تدعم جرائمه. ».. تجدر الإشارة إلى إن حزب اليسار الاشتراكي نشأ سنة 1975 نتيجة انقسام في حزب العمال.

كما أشاد حزب (رودت) بالتصويت ووصفه بأنه تاريخي وحث الحكومة على التحرك بسرعة، وقال زعيم حزب رودت بيورنار موكسنيس إن حزبه سيقدم مقترحات جديدة لسحب استثمارات صندوق النفط من الكيان الصهيوني وحظر الأنشطة التجارية المتعلقة بالمستوطنات، وفرض حظر شامل على الأسلحة، وسبق أن قدّم حزب « رودت » اقتراحًا لإنهاء مبيعات الأسلحة النرويجية للكيان الصهيوني، ولكن الحزب يكتفي بعبارة « المستوطنات غير الشرعية » ( وكان المستوطنات الأخرى « شرعية » أو الكيان الصهيوني نفسه شرعي ».

تأسس حزب رودت، واسمه الكامل حزب رودت الشيوعي اليساري، سنة 2007 نتيجة اندماج حزبين أصغر حجماً هما حزب العمال الشيوعي (AKP) وحزب رودت فالغاليانس ( (RVA، أو التحالف الانتخابي الأحمر، والذي كان بدوره ائتلافاً من مجموعات شيوعية، مثل المجموعة الماركسية اللينينية (MLG) وغيرها من الحركات السياسية والاجتماعية.

تستخدم النرويج الصندوق الإستثماري الحكومي ( تموله عائدات النفط) لدعم الاحتلال والاستيطان الصهيوني وتدرك نقابة عمال النفط ذلك وطالبت منذ سنوات بحَظْر تمويل الإستعمار الإستيطاني، وقرر حزب « رودت » صياغة قرار اتحاد العمل في صورة قانون يُقدّمه للبرلمان يوم الرابع من شهر حزيران/يونيو 2025، خلال حصة تصويت البرلمان النرويجي على تفويض صندوق النفط، وسبق أن قدم حزب SV اقتراحًا مماثلاً إلى البرلمان وتعمل أحزاب اليسار على حث نواب حزب العمال على دعم مبادرات الإتحاد النقابي بدل التحالف مع الأحزاب الرجعية.

تونس – بيئة

تقاسمت الباحثة التونسية « سامية العبيدي الغربي » جائزة غولدمان الدّولية للبيئة (Goldman Environmental Prize ) لسنة 2025 مع خمس باحثين آخرين من مختلف مناطق العالم، ويعود فوزها بالجائزة إلى دورها في كشف فضيحة تهريب نفايات بين إيطاليا وتونس، كنموذج لتحويل الدّول الفقيرة إلى مكب لمختلف أنواع النفايات القادمة من الدّول الغنية، ومعظمها نفايات سامة أو غير قابلة للإنحلال…

ساهمت سامية العبيدي الغربي في الحملة التي فضحت التهريب غير القانوني لحوالي 280 حاوية لنفايات بين إيطاليا وتونس، وأثمرت الحملة، خلال شهر شباط/فبراير 2022، بعد سنتَيْن من النّشاط، إلى إعادة ستة آلاف طن، وهو جزء من النفايات، إلى بلد المنشأ إيطاليا، وتم تصدير هذه النّفايات سنة 2020 بشكل غير قانوني” إلى تونس، بتواطؤ من شركة تونسية ادعت أنها نفايات بلاستيكية مخصصة لإعادة التدوير، ولكن تم تسريب حقيقة هذه النفايات وعدم قانونية وجودها في تونس، وانتشر الخبر والتعليقات عبر وسائل الاعلام المحلية والدولية، ونظم المواطنون ومنظمات غير حكومية مهتمة بمجال سلامة البيئة والمحيط تظاهرات وأعربوا عن رفضهم تحويل البلاد إلى “مزبلة” لإيطاليا التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن عشرين ألف من الفُقراء المهاجرين غير النّظاميين، وطالب المحتجون بالحق في بيئة سليمة، فالبُنْيَة التّحتية والامكانات اللوجستية في تونس لا تسمح حتى بمعالجة النفايات المحلية، ولا تحتمل توريد نفايات من دول أخرى، وخصوصًا النفايات السّامة والضّارة بالبيئة وبالبشر، وسلطت القضية الضوء أيضا على التجارة العالمية غير القانونية للنفايات التي تطورت رغم القوانين التي تمنع الدول الغنية أساسا من نقل نفاياتها الخطرة إلى أراضي الدول الفقيرة.

أسفرت تلك الفضيحة عن إقالة وزير البيئة التونسي آنذاك من منصبه، وأوقِف، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، كما تمت مقاضاة 26 شخصا من المُتَّهَمين في هذه الفضيحة التي عرّضت صحة المواطنين والمياه والهواء ومحيط التونسيين للخطر

الولايات المتحدة بعد مائة يوم من الرئاسة الثانية لدونالد ترامب

وعَد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه « بالعَجَب العُجاب » خلال المائة يوم الأولى من توليه الرئاسة للمرة الثانية وعند حلول هذا الموعد، بنهاية شهر نيسان/ابريل 2025، خطب في تجمع من ثلاثة آلاف من أنصاره، تجمّعوا في ضاحية ديترويت بولاية ميشيغان، وادّعى إن رئاسته تمثل العصر الذّهبي للولايات المتحدة، أما الوقائع فتقول إن دونالد ترامب وَقَّعَ بحلول 28 نيسان/ابريل 2025 ( أي خلال مائة يوم) 140 أمراً رئاسياً تنفيذيًا وهو رقم قياسي يُشير إلى تركيز السّلطة بين أيدي الرئيس، وتهميش الهيئات المنتخَبَة، وشملت هذه المراسيم ترحيل المهاجرين وخفض الإنفاق الحكومي وعدد الموظفين الحكوميين وإنهاء برامج المساعدات الدولية وخفض التمويل لبعض البرامج المحلية وللعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدّولية، وإلغاء « التمييز الإيجابي » الذي يُخصّص حصصا ( في التعليم والعمل ) للأقليات المحرومة والتي تتعرض للإقصاء والتمييز، كما قرّر زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات كافة الدّول…

حطّم الرئيس دونالد ترامب الرقم القياسي في سرعة تعبير المواطنين عن الغضب وعن عدم الرّضا، وبحلول منتصف شهر آذار/مارس 2025، فاق عددُ الأشخاص غير الراضين عن حكمه عددَ مؤيديه، وبحلول نهاية نيسان/ابريل انخفضت نسبة تأييد دونالد ترامب إلى 43% وهذه أدنى نسبة منذ خمس وأربعين سنة، ويعتقد 61% من الأمريكِيِّين المشاركين في استجواب إن للرسوم الجمركية التي أقرّها الرئيس الأمريكي تأثير سلبي على التضخم وتكاليف المعيشة، ويُعارض 59% الرسوم الجمركية على الواردات، وهم غير مُقتنعين بأن هذه الإجراءات سوف تعيد التصنيع والوظائف إلى أميركا وتطلق « العصر الذهبي لأميركا » كما ادّعى الرّئيس الذي يتهمه قسمٌ كبير من الرّأي العام (وفق وسائل الإعلام، بما فيها صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة، القريبة من الحزب الجمهوري) بتقويض الإقتصاد، بفعل التخفيضات الضريبية الكبيرة على الثروات الفاحشة، وارتفاع أسعار السّلع المستوردة وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطن، ويواجه الاقتصاد الأميركي تباطؤًا حادًا قد يؤدّي إلى الرّكود، وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن العجز في الميزان التجاري للسلع ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 162 مليار دولار بنهاية شهر آذار/مارس 2025، كما تباطأ إنفاق المستهلكين، الذي يُغذي حوالي 70% من الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الأول من العام 2025 من 4% خلال الربع الأخير من سنة 2024 إلى 1,8%، سبب انخفاض إنفاق المستهلكين الأمريكيين على السلع، وتوقعت المؤسسة المالية « غولدمان ساكس » والاحتياطي الفيدرالي انكماشًا بنسبة تتراوح بين 0,8% و 1,5% بفعل « تراجع ثقة المستهلكين والشركات، وارتفاع المخاوف من التضخم ومن تباطؤ التّوْظيف ومن وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي… »، وحَذَّرَ صندوقُ النقد الدولي من « استمرار التوترات التجارية التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي »، وخفض الصندوق توقعاته لنمو الإقتصاد العالمي لسنة 2025، من 3,3% خلال شهر كانون الثاني يناير إلى 2,8% خلال شهر نيسان/ابريل 2025

أمّا الإقتصاد الأمريكي فإنه على حافة الركود، أي انكماش واسع النطاق في الاقتصاد، يشمل تراجع النشاط الصناعي والتجاري والتوظيف والإنفاق لفترة لا تقل عن ستة أشهر متتالية من النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي

أدّت السياسات الحمائية لتقييد الواردات إلى زيادة التوترات التجارية مع شركاء أمريكا الرئيسيين، مثل الصين وكندا، وإلى زيادة نسبة البطالة في بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، وارتفع معدل البطالة في بعض المناطق الأمريكية نتيجة لتوقف الشركات عن التوسع أو خفض إنتاجها بسبب التكاليف المرتفعة، وفقاً لتقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بنهاية شهر نيسان/ابريل 2025 – عن وكالتَيْ رويترز و بلومبرغ 30/04/2025

مُسَلْسَل الحرب التجارية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثاني من نيسان/ابريل 2025 أنه قرر فَرْضَ رُسوم جمركية على السلع من شركاء الولايات المتحدة التجاريين الأجانب (وشملت القائمة ما مجموعه 185 دولة)، وسيكون الحد الأدنى لمعدل التعريفة الجمركية الأساسية 10%، ولكن بالنسبة لعدد من البلدان يتم حساب التعريفات بشكل فردي اعتمادًا على العجز التجاري للولايات المتحدة مع هذه البلدان، وبالنسبة للصين، كان من المفترض في البداية أن تبلغ الرسوم الجمركية 34%، وَرَدّت الصّين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على السلع الواردة من الولايات المتحدة اعتبارًا من العاشر من نيسان/ابريل 2025، وكتب دونالد ترامب على موقع « تروث سوشيال »، يوم التّاسع من نيسان/ابريل 2025: « في ضوء عدم احترام الصين للأسواق العالمية، قررت زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الصين إلى 125%، اعتبارا من الآن »، وردّت الصين بقرار رَفْع الرّسُوم الجمركية على المنتجات الأميركية من 34% إلى 84% اعتبارا من يوم العاشر من نيسان/ابريل 2025، وذكرت القناة التلفزيونية الأمريكية ( CNBC )يوم العاشر من نيسان/ابريل 2025: إن الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع القادمة من الصين تبلغ حاليا 145% ( 125% الحالية + 20% كان الرئيس الأمريكي قد فَرَضَها سابقًا) نقلا عن ممثل للبيت الأبيض، وأشارت وكالة بلومبرغ ( المملوكة للملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ، رئيس بلدية نيويورك الأسْبَق) إن الولايات المتحدة تستخدم الرسوم الجمركية كأداة للتنمر والإكراه، ولكن الصين مُصِرّة على الرّد السريع والمُعاملة بالمثل، وإن الصين تعتبر ما أقدم عليه دونالد ترامب من إجْراءات اقتصادية حربا سوف تردّ عليها فورًا وتواصلها للنهاية، وفق عبارات المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصّينِيّة، وحذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية من مقرها في جنيف من ان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تَضُرُّ بتجارة السلع والبضائع بين اكبر اقتصادَيْنِ في العالم.

الولايات المتحدة، ملاذ ضريبي وملجأ للأموال القَذِرة

كشفت « وثائق باندورا » – Pandora Papers – ( تشرين الأول/اكتوبر 2021 ) وجود العديد من الصناديق الائتمانية في الولايات المتحدة التي استخدمت « كملاذات ضريبية سرية »، فضلا عن وجود أصول بمليارات الدولارات في ولاية ساوث داكوتا وحدها والتي تُعدّ من الملاذات الضريبية القانونية في الولايات المتحدة إلى جانب ولايات وايومنغ و ألاباما و كولورادو و لويزيانا و تينيسي و ألاسكا وفلوريدا و نيوهامشاير وتكساس ونيفادا و واشنطن وغيرها، ومن بينها تسع ولايات لا تفرض ضريبة على الدّخل، واختصت كل منها في نوع من التخفيضات الضريبية ( ضريبة الدّخل أو الضريبة العقارية أو ضريبة المبيعات أو الطّاقة…) فضلا عن خفض الضريبة على أرباح الشركات وسِرِّيّة الخدمات المالية، وقُدِّرت قيمة التّهرّب الضّريبي لأغنى 1% من الأمريكيين بأكثر من 163 مليار دولارا سنة 2021 وقُدِّرت ودائع الشركات الأمريكية في الملاذات الضريبة سنة 2015 بأكثر من 1,4 تريليون دولارا، وفق تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، وتُعدّ أربع ولايات أمريكية من أفضل عشرين ملاذ ضريبي لتهريب الثروات في العالم، واعتبر الاتحاد الاتحاد الدولي للصحفيين الإستقصائيين الذي نَشَرَ « وثائق باندورا » مع عدد من المؤسسات الإعلامية الدّولية إن ولاية ساوث داكوتا الأميركية تنافس المناطق « غير الشفافة في أوروبا ومنطقة الكاريبي التي توفر السرية المالية »، حيث بلغ أصول الزّبائن في صناديق ائتمانية خاصة في هذه الولاية حوالي 360 مليار دولار، في بلد يُركّز في دعايته السياسية الخارجية على « تعزيز الشفافية المالية » ونبذ « النشاطات غير الشرعية والتهرب من العقوبات » بينما تَحْمِي الصناديق الائتمانية الأمريكية أصول أصحاب المليارات المَحَلِّيّين والدوليين وتوفر لها السرية التي تنافس أو تتجاوز الملاذات الضريبية في الخارج »، وبرّرت ولاية ساوث داكوتا وجود هذا القطاع المالي الذي يشمل المصارف والشركات الائتمانية التي تضمن حماية الثروات وضمان السرية بأنه « نشاط يُوَفِّرُ العديد من المزايا كالوظائف والإيرادات الضريبية العامة ورسوم الإشراف والتبرعات للعمل الخيري… »، وفق صحيفة « واشنطن بوست » ( التي شاركت في التّحقيق الصّحفي الدّولي) بتاريخ الرابع من تشرين الأول/اكتوبر 2021

رفضت إدارة الرئيس دونالد ترامب تطبيق قانون شفافية الشركات، أي إن السلطات الأمريكية تُوفِّرُ حمايةً أساسيةً للشركات الوهمية والأفراد من اللُّصُوص المتورطين في غسل الأموال والجرائم المالية، ولا يُشكل قرار دونالد ترامب وحكومته « بِدْعَةً » وإنما يُشكل استمرارًا لممارسات قديمة جعلت من النظام المالي الأمريكي وِجْهَةً مُفضّلة للأموال القذرة وللشركات الوهمية مجهولة الهوية، وفق ائتلاف « فاكت – FACT » التي أشارت إلى « عرقلة مكافحة الفساد من قِبَل إدارة دونالد ترامب التي تخدم مصلحة المُهربين والفاسدين واللّصوص… » ( شباط/فبراير 2025)، وأشار تحقيق مُوثّق نشره موقع صحيفة واشنطن بوست ( 27 آذار/مارس 2025) « إن دونالد ترامب يدعم الفساد والإحتيال الضريبي وغسيل الأموال عبر شركات وهْمية ساعدته في تمويل حملته الإنتخابية، فضلا عن استخدامه شركات وهمية لإنجاز صفقاته العقارية المشبوهة… »

في نفس السياق، تتمتع شركات الصناعات العسكرية بحصانة قانونية، منذ سنة 2005 – خلال رئاسة جورج بوش الإبن- بعدما أقرّ الكونغرس القانون الفيدرالي لحماية التجارة المشروعة للأسلحة (PLCAA).وحَصَّنَ هذا القانون مُصَنّعِي وبائعي الأسلحة النارية من الدعاوى القضائية المتعلقة بالإصابات « الناجمة عن سوء الاستخدام الإجرامي أو غير القانوني » للسلاح الناري، وتضغط صناعة الوقود الأحفوري على الكونغرس للحصول على حصانة مماثلة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ والتي قد تجبر الصناعة على دفع مليارات الدولارات، جراء « تضليل الجمهور بشأن مخاطر الوقود الأحفوري » في محاولة للحصول على نفس الدرع القانوني الذي يحمي مُصَنِّعِي الأسلحة، بعد ارتفاع عدد الدعاوى القضائية بشأن مخاطر الوقود الأحفوري… كما « تحاول شركات تصنيع التبغ والمواد المُخدّرة والسيارات والأدوية والعديد من الصناعات الأخرى الحصول على حصانة مماثلة وعلى إعفاءٍ من المسؤولية، والتخلي عن نظام المسؤولية التقصيرية عن إهمالها – بقدر ما هي مُهملة – ولا ترغب حتى في الدفاع عن نفسها في المحكمة » وفق تقرير نشره موقع صحيفة « وول ستريت جورنال »، وسبق أن حصلت عدة قطاعات أخرى على حماية جزئية من المسؤولية القانونية فقد مُنحت شركات تصنيع اللقاحات حماية من الدعاوى القضائية الناشئة عن ردود فعل نادرة للقاحات، وحصلت شركات الطيران على حصانة محدودة في أعقاب انفجارات 11 أيلول/سبتمبر 2001. ولكن في كلتا الحالتين، ظلت الأموال متاحة للأفراد لتقديم مطالبات بالتعويض، وعمومًا فإن الحصانة التي تتمتع بها شركات تصنيع الأسلحة والتي تُطالب بها قطاعات صناعية أخرى، لا توفر أي مسار للحصول على تعويضات بديلة، وتحرم المُتضرّرين من حقهم في رفع دعوى قضائية…

شركات التكنولوجيا الكبرى وكالات لوزارة الحرب الأمريكية ؟

تَلُوم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي الصّين على الدّعم الذي تُقدّمه للبحث والإبتكار وللشركات المحلية، ولكن الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي التي تدّعي إنها تترك أمر الإقتصاد والصناعة والتكنولوجيا للسوق التي لها « يد خفية » تُعدّل الأسواق والمنافسة دون الحاجة لتدخل الدّولة، تتدخّل وتضخّ مبالغ ضخمة لدعم وحماية شركات الطيران والتكنولوجيا ولدعم الصادرات وإعفاء الشركات من الضرائب على الأرباح وما إلى ذلك، وفيما يلي نموذج لما يحدث في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة:

أكدت نيكول شاناهان، الزوجة السابقة لسيرجي برين، أحد مؤسسي شركة غوغل، أن شركات التكنولوجيا الكبرى (غوغل، فيسبوك، أبل، مايكروسوفت، أوراكل وغيرها) نشأت بتشجيع وتمويل وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتطورة (داربا)، وهي وكالة تابعة للبنتاغون (وزارة الحرب) وجاءت الأموال من تمويل حكومي سري تم توجيهه عبر شبكة غير رسمية من النفوذ والاتصالات والموارد التي تربط جامعة ستانفورد بشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، ونشأت هذه الشّبكة حول الجامعة خلال منتصف القرن العشرين، تحت قيادة شخصيات مثل فريدريك تيرمان، وجمعت بين الحكومة وشركات رأس المال الاستثماري لدفع الإبتكار والتّطوّر التكنولوجي، وأنشأ فريدريك تيرمان، سنة 1951، حديقة ستانفورد الصناعية، والتي تسمى الآن حديقة ستانفورد للأبحاث، وهي واحدة من أوائل الحدائق التكنولوجية في العالم، حيث قام بتأجير الأراضي المملوكة للجامعة لشركات مثل هيوليت باكارد، ولوكهيد، وفاريان أسوشيتس.

تلقت جامعة ستانفورد – خلال فترة الحرب العالمية الثانية وبعدها – تمويلاً عاماً، بما في ذلك أموال من وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (داربا)، التي أنشئت سنة 1958، لإجراء البحوث في مجال الإلكترونيات والرادار ثم شبكات مثل أربانت، في وقت لاحق، قبل أن تتطور فيما بعد إلى الإنترنت، وقد أدت هذه الاستثمارات إلى ابتكار وتطوير تقنيات استفادت منها شركات مثل غوغل وسيسكو بعد عقود من الزمن، فقام مؤسسا غوغل لاري بيغ وسيرجي برين بتطوير محرك البحث الخاص بهما كمشروع في جامعة ستانفورد.

إن العديد من مؤسسي شركات التكنولوجيا الجديدة هم من خريجي جامعة ستانفورد، التي كانت بمثابة نقطة جذب لشركات رأس المال الاستثماري منذ سبعينيات القرن العشرين.

الحرب التجارية – خسائر شركات التكنولوجيا الأمريكية انفيديا وأيه إم دي

تأثّرت شركات التكنولوجيا الأمريكية باحتداد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فقد أعلن متحدث باسم شركة “إنفيديا”، يوم الثلاثاء 15 نيسان/ابريل 2025، إن قرارات الحرب التجارية وحظر التعامل مع الصين تؤدّي إلى خسارة الشركة نحو 5,5 مليار دولارا من التّكاليف الإضافية بعد أن حَدَّت الحكومة الأميركية من صادرات شريحتها للذكاء الاصطناعي، وفرضت قيودا على صادرات رقاقة الذكاء الاصطناعي (إتش20) إلى الصين، وهي سوق رئيسية لإحدى أشهر رقائقها، ويندرج هذا القرار ضمن محاولة مسؤولي الحكومة الأمريكية الحفاظ على صدارة سباق الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى سيطرة شركة إنفيديا على أكثر من 90% من سوق وحدات معالجة الرسومات المستخدمة بشكل أساسي في مراكز البيانات، وفقًا لشركة أبحاث السوق آي.دي.سي ( نهاية آذار/مارس 2025)، وانخفضت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 6% لأن رقائق “إتش 20 ” مطلوبة في السوق الصينية ومن قِبَل شركات صينية عديدة مثل “علي بابا” و “تينسنت” و “بايت دانس” ( الشركة الأم لتطبيقات تيك توك ) وهي أكثر تطوّرًا من الرقائق الأخرى المعروضة في أسواق الصّين، وعلّلت الحكومة الأمريكية تقييد مبيعات (إتش20) للصين بسبب “خطر استخدامها في حواسيب عملاقة” وسبق أن أعلنت شركة إنفيديا ( يوم الاثنين 14 نيسان/ابريل 2025) أنها تخطط لبناء خوادم ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة بمساعدة شركاء مثل تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشرينج (تي.إس.إم.سي)، تماشيا مع سعي إدارة ترامب للتصنيع المحلي.

بالإضافة إلى إنفيديا، أعلنت شركة صناعة أشباه الموصلات الأميركية أدفانسد ميكرو ديفايسز ( AMD – أيه.إم.دي) إنها تتوقع تكبد خسائر بقيمة 800 مليون دولار من إيراداتها نتيجة القيود التي قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وإنها ستسعى للحصول على تراخيص لتصدير منتجاتها إلى الزبائن في الصين، لكنها لا تستطيع التأكد من حصولها عليها، وفق وكالة بلومبرغ بتاريخ 15 نيسان/ابريل 2025، وتجدر الإشارة إن إدارة الرئيس “الدّيمقراطي” جوزيف بايدن أصدرت قرارات عديدة تزيد من القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين بذريعة احتمال ” تهديدات للأمن القومي” من منافس جيوسياسي.

انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا وتصنيع الرقائق، يوم الإربعاء 16 نيسان/ابريل 2025، بعد إعلان شركة إنفيديا أن الضوابط الأميركية الجديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي ستُكلفها 5,5 مليار دولار إضافية، وكانت إنفيديا قد أعلنت أنها ستبدأ إنتاج حواسيبها الفائقة للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة لأول مرة، وانخفضت أسهم منافِستها «إيه إم دي» بنسبة 6,5%، كما انخفضت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية الكبرى، فتراجعت أسهم شركة أدفانتست، المُصنّعة لمعدات الاختبار، بنسبة 6,7% في طوكيو، وخسرت شركة ديسكو 7,6% ، بينما انخفضت أسهم شركة تي إس إم سي التايوانية بنسبة 2,4%…

الطاهر المعز

-

VIJAY PRASHAD- Est-ce que les pays du Sud peuvent mener à terme un nouvel ordre mondial de l’information et de la communication ?

Vijay Prashad, directeur de l’Institut Tricontinental de recherche sociale, prononce le discours d’ouverture, intitulé « L’histoire n’est pas terminée : les trois batailles de notre temps », le 4 mai 2023. Crédit : Institut international de recherche en communication de l’Université normale de Chine orientale

Si le savoir est une arme, l’information peut se révéler un outil de domination sur lequel l’Occident exerce depuis longtemps un jaloux monopole, très longtemps. Depuis les années 1950, les pays du Sud contestent l’hégémonie des pays impérialistes sur le réseau des médias internationaux et tentent de faire entendre leur voix. Les dernières tentatives au sein de l’UNESCO avaient été douchées par l’offensive néolibérale et la privatisation des médias aux mains des multinationales occidentales. Mais le Sud n’a pas dit son dernier mot, comme en témoigne ce forum récent (2023) au cours duquel des centaines de journalistes l’établissement d’un nouvel ordre mondial de l’information et de la communication au XXIe siècle.

Il est surprenant de constater à quel point les médias de seulement quelques pays peuvent établir les normes sur des problèmes qui nous concernent tous. L’Europe et l’Amérique du Nord bénéficient d’un monopole quasi mondial sur l’information. En effet, leurs médias jouissent d’une crédibilité et d’une autorité survenues de leur statut à l’époque coloniale (comme la BBC) ainsi que de leur maîtrise de la structure néocoloniale de notre époque (comme CNN). Dans les années 1950, les nations postcoloniales ont cerné le monopole de l’Occident sur les médias et l’information et ont cherché à « promouvoir la libre circulation des idées par le mot et par l’image », dixit la Constitution de 1945 de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Au nom du mouvement des non-alignés, les pays et les régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ont développé leurs propres institutions d’information nationales et régionales. En 1958, un séminaire de l’UNESCO organisé à Quito (Équateur) mène à la création d’une école régionale pour former des journalistes et des professionnels de la communication en 1960 connue sous le nom de Centre international d’études avancées en communication pour l’Amérique latine (CIESPAL). Par la suite, en 1961, une réunion tenue à Bangkok crée l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) et en 1963, une conférence tenue à Tunis crée l’Union des agences de presse africaines (UANA). Ces agences ont essayé de faire valoir les voix du tiers monde à travers leurs propres médias, mais aussi, bien que sans succès, au sein des maisons de presse de l’Occident. En plus de ces efforts, lors de la Conférence générale de l’UNESCO de 1972, des experts de l’Union soviétique et de l’UNESCO ainsi qu’une douzaine de pays ont présenté une résolution intitulée « Déclaration de principes directeurs pour l’utilisation de la radiodiffusion par satellite pour la libre circulation de l’information, la diffusion de l’éducation, et l’ouverture d’échange culturelle », qui appelait les nations et les peuples à avoir le droit de déterminer quelles informations sont diffusées dans leurs pays. Beaucoup d’efforts de ce genre se sont heurtés aux États occidentaux, avec les États-Unis à leur tête. Les conférences se sont enchainées, de Bangkok à Santiago, et bien que la question de la démocratisation de la presse fût prise au sérieux, peu d’avancées furent possibles à cause de l’opposition de l’Occident.

Durant les années 1970 et 1980, il y a eu des efforts communs pour établir un nouvel ordre mondial de l’information et de la communication et de remédier aux déséquilibres mondiaux dans ce domaine entre les pays développés et ceux en développement. Cette idée a influencé la Commission internationale de l’UNESCO sur l’étude des problèmes de communication, ou Commission MacBride, créée en 1977 et présidée par l’homme politique irlandais et lauréat du prix Nobel Seán MacBride. Seán MacBride qui a d’ailleurs produit un rapport important, mais peu lu sur le sujet (Many Voix, Un Monde, 1980). En 1984, les États-Unis se sont retirés de l’UNESCO suite à ces initiatives. Par la suite, la privatisation des médias dans les années 1980 a finalement éteint tout espoir chez les pays du tiers monde de créer des réseaux de médias souverains, y compris là où les réseaux étaient anticommunistes (comme avec l’Asia-Pacific News Network, établi à Kuala Lumpur, Malaisie en 1981).

Cependant, au cours des dernières années, le rêve d’avoir une circulation libre de l’information a revu le jour à travers les mouvements du Sud. En effet, les mouvements du Sud étaient frustrés par l’absence quasi totale de leurs points de vue dans les débats internationaux et par l’imposition d’une vision du monde étroite et déconnectée des problèmes auxquels ils font face (comme la guerre et la faim). À cette occasion, des centaines de rédacteurs et journalistes du Sud se sont réunis début mai à Shanghai (Chine) pour le Global South International Communication Forum. Au cours de ces deux jours de débats animés, les participants ont rédigé et voté un Consensus de Shanghai, qui peut être lu dans son intégralité ci-dessous.

Le professeur Lu Xinyu, doyen de l’Institut de recherche en communication internationale de l’Université normale de Chine orientale, prononce le discours de clôture du Forum international de la communication Global South, le 5 mai 2023. Crédit : Institut international de recherche en communication de l’Université normale de Chine orientale

Promouvoir l’établissement d’un nouvel ordre mondial de l’information et de la communication au XXIe siècle

Dans les années 1970, dans le cadre du processus d’établissement du nouvel ordre économique international par le mouvement des non-alignés, les États du Sud et l’UNESCO ont tenté d’établir le nouvel ordre mondial de l’information et de la communication. Cette tentative n’a pas vu le jour à cause de la montée de l’hégémonie néolibérale dans les années 1980. L’ascension de la mondialisation néolibérale s’est accélérée à cause de la crise de la dette du tiers monde et de la disparition de l’Union soviétique. L’Occident a établi un « ordre international fondé sur des règles » pour masquer ses structures néocoloniales et ses actions impérialistes. Samir Amin a déterminé que la structure néocoloniale repose sur « 5 facteurs » : la finance, les ressources naturelles, la science et la technologie, les armes de destruction massive et l’information.

Aujourd’hui, bien que le monopole de l’information ne soit pas omniprésent, la structure inégale de celle-ci et de la communication reste discutable et en aggravation. Le cadre de référence dominant sur la production et la communication de l’information dans le monde est toujours tourné vers l’Occident, et les universités et les médias du Sud manquent de mécanismes pour générer des idées et un cadre qui dépasserait la perspective centrée sur l’Occident.

L’Occident domine les médias par des structures néocoloniales. Ces médias sont incapables de mettre en œuvre les défis auxquels sont confrontés les pays du tiers monde ou d’apporter des solutions concrètes à leurs problèmes et plus particulièrement aux pays du Sud.

Les impérialistes étasuniens et leurs alliés arment les médias et engagent des guerres de l’information contre des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Si les pays du Sud essayent d’instaurer la paix et le développement sociétal, l’Occident répond par la guerre et les endette. Aux mains des monopoles médiatiques occidentaux, l’ordre des communications n’est pas utilisé pour promouvoir la paix mondiale, mais pour accentuer le clivage au sein des peuples et encourager la guerre.

Les impérialistes étasuniens et leurs alliés utilisent l’hégémonie des médias pour détourner les nouvelles idées de démocratie, de liberté et de droits de l’homme. Ils attaquent d’autres pays sous prétexte de démocratie, de liberté et de droits de l’homme tout en gardant le silence sur leur pauvre bilan de la démocratie, la privation de liberté et les droits de l’homme.

Les technologies numériques telles qu’Internet, les mégadonnées et l’intelligence artificielle, qui devraient servir le bien-être de la population, sont utilisées par quelques géants des médias occidentaux et plates-formes monopolistiques pour dominer la production et la diffusion d’informations et pour censurer les voix qui diffèrent de leurs revendications. Dans ce contexte, nous pensons qu’il est essentiel que les intellectuels et les professionnels de la communication des pays du Sud et sympathisants de ceux-ci ravivent l’esprit de la Conférence de Bandung de 1955 et du mouvement des pays non alignés (créé en 1961), répondent à l’Initiative de civilisation mondiale (2023), et établissent la solidarité internationale par la théorie et la pratique des communications.

Nous pensons que les intellectuels et sympathisants de Global South doivent promouvoir ses idées et ses productions médiatiques (en particulier dans les domaines de l’histoire et du développement), de s’engager activement dans les échanges et la collaboration académiques et de former un réseau de communication en gardant cette perspective en tête.

Il est essentiel que les médias progressistes et sympathisants de Global South forment un réseau de production et de diffusion de contenu distribué et diversifié, de partager du contenu et des expériences médiatiques et d’établir un front de communication international uni contre l’impérialisme et le néocolonialisme et d’ainsi lutter pour la paix et le développement.

Il est essentiel que le Global South International Communication Forum se tienne chaque année afin de construire un réseau diversifié et multilatéral et une plate-forme de dialogue et d’échange entre intellectuels et professionnels de la communication. Ce réseau et cette plate-forme serviront de base à diverses formes de collaboration avec les gouvernements, les universités, les groupes de réflexion, les médias et d’autres institutions.

La mission historique du Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la Communication n’a pas été atteinte, mais sa mission est toujours en vie. L’anti-impérialisme et l’anticolonialisme sont toujours la bataille du nouveau mouvement des non-alignés.

À la Tricontinentale (Institut de recherche sociale), nous sommes en grande partie d’accord avec la nécessité de faire avancer le nouvel ordre mondial de l’information et de la communication et de raviver le rêve de la libre circulation des idées. Cette entreprise repose sur les efforts du passé, comme l’organisation des agences de presse non alignées, formée par l’agence de presse yougoslave Tanjug le 20 janvier 1975, qui regroupait 11 agences de presse. Au cours de sa première année de fonctionnement, 3 500 histoires ont vu le jour et une décennie plus tard, il y avait 68 agences de presse dans le réseau. Bien que l’organisation des agences de presse non alignées ait maintenant disparu, l’idée de départ est toujours présente. Dernièrement, lors de la conférence de Shanghai, de nouvelles idées émergent sur la création de nouvelles organisations, de nouveaux réseaux et de nouveaux médias, des organisations ancrées telles que Peoples Dispatch et des projets médiatiques partageant les mêmes idées. -

الطاهر المعز-الإمبريالية وحقوق الإنسان

الإمبريالية وحقوق الإنسان : الطاهر المعز

نماذج من الإنتهاك المُتعمّد للحقوق الأساسية

تشن سلطات ووسائل إعلام ومنظمات الدّول الرأسمالية المتقدّمة ( أمريكا الشمالية وأوروبا) حملات متكررة تستهدف روسيا والصين وإيران والعديد من حكومات الأطراف ( البلدان الواقعة تحت الهيمنة) بذريعة « انتهاك حقوق الإنسان »، وشنّت حروبا عدوانية ضد بلدان بذريعة عدم احترام سلطاتها لحقوق الإنسان غير إن أصوات هذه الحكومات ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية تخفت عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني وبانتهاك حرية التعبير وعدم احترام الحريات الفردية والعامة في البلدان الرأسمالية المتطورة نفسها، أو عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني، وفيما يلي بعض النّماذج:

تقدم شركة غوغل خدمات الحوسبة التي تمكن الجيش الصهيوني من ارتكاب المجازر وعمليات التّدمير، مما يجعلها مسؤولة عن جرائم الحرب، بنفس درجة تُجّار الأسلحة، غير إن « القانون الدولي » يُحمّل الحكومات بعض المسؤولية التي لا تُلْزِم الشركات فيما يتعلق بجرائم الحرب، ومع ذلك ارتبط مشروع « نيمبوس » بشكل مباشر بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما قد يؤدِّي إلى مواجهة قادة شركة « غوغل » تهمة جنائية بموجب « القانون الدولي »، من خلال هيئة مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي لديها سلطة قضائية في كل من الضفة الغربية وغزة.

سبق أن أصْدَرت محكمة العدل الدّولية، خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024، حكما حثت فيه الدول على « اتخاذ جميع التدابير المعقولة » لمنع الشركات من « القيام بأي عمل قد يساهم في الاحتلال غير القانوني للضفة الغربية »، وللتذكير فإن قرارات محكمة العدل الدولية، التي تحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، هي « آراء استشارية غير ملزمة، لكنها تتمتع بسلطة قانونية هائلة » وفق فِقْه القانون الدّولي…

إن تحديد المسؤولية الجنائية لشركة غوغل فيما يتصل باحتلال الضفة الغربية أو عمليات القتل المستمرة في غزة يتطلب إجراءات قانونية مُعقّدة، اعتمادًا على مستوى معرفة قادة الشركة بكيفية استخدام خدماتها، وإمكانية التنبؤ بالجرائم التي تسهلها تلك الخدمات، والطريقة التي تساهم بها في ارتكاب تلك الجرائم وما إلى ذلك.

قبل توقيع عقد « نيمبوس » المُربح مع الكيان الصّهيوني، كانت شركة غوغل على علم بأن زبائنها (مثل الجيش الصهيوني) يستخدمون تكنولوجية الحَوْسَبَة السّحابية كما يحلو لهم، ويدرك قادتها جيدًا المخاطر المترتبة على توفير أدوات الحوسبة السحابية والتعلم الآلي المتطورة لدولة متهمة منذ فترة طويلة بارتكاب جرائم حرب، ولا تستطيع غوغل مراقبة أو منع الجيش الصهيوني من استخدام تطبيقاتها لقتل الفلسطينيين فحسب، بل يتطلب العقد منها منع التحقيقات الجنائية التي تجريها دول أخرى في استخدام تكنولوجيتها، وتتطلب هذه التكنولوجيا تعاونًا وثيقًا مع أجهزة الأمن الصّهيونية (بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية)، وهو أمر غير مسبوق في تعاملات غوغل مع المؤسسات والدّول الأخرى، وأثار بعض مالكي أسْهُم شركة غوغل مَخَاطِرَ هذه الصّفقة التي تجعل الشركة مسؤولة جنائيا عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب…

واجه المسؤولون التنفيذيون في مجال الحوسبة السحابية بالشركة معضلة (كانون الثاني/يناير 2021)، قبل ثلاثة أشهر من فوز غوغل و أمازون بعقد نيمبوس الذي كان يسمى « Selenite » وهو من أهم المشاريع المربحة وتوقعت شركة غوغل أن ترتفع إيراداتها من العقد الذي وقّعته مع الكيان الصهيوني إلى 3,3 مليارات دولارا بين سنتي 2023 و 2027، ، ويتمثل في إنشاء مركز بيانات سحابي مخصص للجيش الصهيوني ولشركة الأدوية « تيفا » وبعض الشركات التي تقع تحت سيطرة الإستخبارات العسكرية الصهيونية، وتؤكد الوثائق الدّاخلية التي أشار إليها موقع نيويورك تايمز ( شباط/فبراير 2021) إن مسؤولي « غوغل » كانوا على دراية تامة باستخدام تطبيقاتها للخدمات السحابية لانتهاكات حقوق الإنسان من قِبَلِ أجهزة الأمن ووزارة الحرب والإستخبارات الصهيونية، كما ساعدت شركة غوغل شركات الصناعات العسكرية الصهيونية من خلال تقديم خدمات سحابية ( ضمن مشروع نيمبوس) لشركة الصناعات الجوية الصهيونية المملوكة للدولة والتي دَمَّرَتْ ذخائرُها غزة، كما تم استخدام مشروع نيمبوس في مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتوزيعها على المُستوطنين الصهاينة، وتؤكد العديد من الوقائع تورُّط شركة غوغل ( وغيرها من الشركات « الغربية » ) في مساعدة الإحتلال الصهيوني على ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، مما أثار احتجاجات العاملين في شركَتَيْ « غوغل » و « أمازون »، وسبق أن أشار محامي « غوغل » ( إدوارد دو بولاي ) قبل توقيع العقد، في مُذكّرة مكتوبة بتاريخ العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020، مُوجّهة إلى مسؤولي الشركة « إذا فازت غوغل فسوف تضطر إلى قبول عقد غير قابل للتفاوض بشروط مواتية للحكومة الإسرائيلية… ونظراً لقيمة هذا المشروع وطبيعته الاستراتيجية، فإنه يحمل مخاطر محتملة كبيرة حيث يتضمن العقد حق الحكومة الإسرائيلية الأحادي الجانب في فرض تغييرات على العقد ولن تحتفظ غوغل بأي قدرة على مقاضاة [إسرائيل] للمطالبة بالتعويضات الناشئة عن الاستخدامات غير المسموح بها والانتهاكات ».

اعتبرت المحامية صدف دوست، من مركز القانون المناهض للعبودية « إن توفير خدمات التكنولوجيا المتقدمة من جانب غوغل وأمازون ويب سيرفيسز للحكومة الإسرائيلية من خلال مشروع نيمبوس، ينتهك بطبيعته التزامات كل شركة بواجبات العناية الواجبة بحقوق الإنسان… ( إذْ ) يتضمن المشروع بندًا يمنح المسؤولين الإسرائيليين سلطة تعديل شروط الاستخدام القياسية للشركات بطرق لم يتم توضيحها للجمهور. »

اشترت شركة غوغل شركة ( Wiz ) التي أسّسها أربعة ضُبّاط من وحدة الإستخبارات العسكرية النّخْبَوِيّة الصهيونية قبل خمس سنوات فقط، أي إنها امتداد للمخابرات الصهيونية وتُشغل أكثر من خمسين ضابط من هذه الوِحْدَة العسكرية، وسدّدت غوغل 32 مليار دولار وسوف تُمكّن الجيش الصهيوني من تملك واستخدام بيانات دولية حسّاسة، ولا تنفرد شركة غوغل بالعلاقات الوثيقة مع الإستخبارات العسكرية الصهيونية، بل سبق أن وظّفت شركات فيسبوك ومايكروسوفت وأمازون وكذلك أبرز وسائل الإعلام الأمريكية، مثل سي إن إن و أكسيوس، العديد من ضباط الجيش والإستخبارات الصهيونية وجواسيس لكتابة وإنتاج أخبار أمريكا عن الشرق الأوسط، غير إن خصوصية « غوغل » تتمثل في استثماراتها المُكثّفة في فلسطين المُحْتلّة…

الولايات المتحدة وأوروبا – انتهاك حرية التعبير

تحوّل اليمين الأمريكي والأوروبي خلال فترات الحرب على أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا وغيرها، كما بشأن العدوان الصهيوني ضدّ الشعوب العربية، من « مَعْقل حرية التعبير » إلى حَظْر التعبير والتّظاهر والإحتجاج وتجريم العمل النقابي والإجتماعي والسياسي، وأنشأ آليات قمع لبعض أنواع المعارضين للسياسات الرسمية، وظهرت الممارسات القَمْعية بجلاء، خلال العدوان الصهيوني المستمر منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، وهي آليات تحظى بدعم من أجهزة الدّولة وتقودها مؤسسات دعائية ( إيديولوجية ) ومالية تُشرف عليها المنظمات الأكثرَ تأييدًا للحروب العدوانية وللكيان الصّهيوني، وتُشكّل هذه الروابط شبكةً مترامية الأطراف من جماعات الضغط، ومليارديرات التكنولوجيا، ومؤسسات أكاديمية وبحْثية ومنظمات « غير حكومية » وشخصيات إعلامية تُعلي باستمرار من شأن المصالح الصهيونية على حساب مصالح الأمريكيين والأوروبيين « العاديين »، الكادحين والأُجَراء والفُقراء…

تُقَدّم الفقرات الموالية نموذجًا للدّعايات الخبيثة التي تُشرف عليها مؤسسات وشبكات من « المانحين » ( المال قوام الأعمال) والتي تدعم بشكل علني ومفضوح الرّقابة وقمع حرية التعبير التي تقودها الدولة، ومَسْؤُولية الشركات العابرة للقارات (خصوصًا شركات التكنولوجيا والإتصالات ) في عمليات الإبادة الجماعية والمجازر الصهيونية ضدّ الشعوب العربية، وكذلك مسؤوليتها في القمع الدّاخلي لمُعارضي السياسات الرسمية في أمريكا الشمالية وأوروبا.

الدّور التخريبي لبعض أنواع المنظمات « غير الحكومية »

كان الكاتب والباحث ديفيد هورويتز – منذ أوائل القرن الحادي والعشرين – محور حركة إسمها « مركز ديفيد هورويتز للحُرّيّة » ( DHFC ) تأسست سنة 1998 وزعمت الدفاع عن حرية التعبير، بينما صوّرت المسلمين واليساريين بمثابة « التهديدات الوجودية للحضارة الغربية » في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، ودعا ديفيد هورويتز إلى تصنيف « الفلسطينيين » و »الإسلاميين » بشكل عنصري، وصرح بشكل سيء السمعة بأن « الفلسطينيين نازيون ».

كان مركز ديفيد هورويتز للحرية (DHFC) مَطِيّةً لجَمْع التبرعات من صناديق وشخصيات مشبوهة ولإنشاء شبكة إعلامية وسياسية ساهمت في تلميع سمعة معظم الشخصيات اليمينية المحافظة البارزة المؤيدة لدونالد ترامب، وموّل المركز حملات تشويه لبعض المنظمات الإنسانية الدّاعمة لحقوق الفقراء، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج، وموّل حملات إعلامية عنصرية تُمجّد التّفَوُّق العرقي الأبيض…

ركّز ديفيد هورويتز ( توفي يوم 29 نيسان/ابريل 2025) جزءًا كبيرًا من نشاطه على الحرم الجامعي من خلال خطاباتٍ تحريضية معادية للإسلام ومؤيدة للكيان الصهيوني، ومُعارضة بشكل استفزازي للطلبة والباحثين الأجانب ولليسار وللمسلمين، وتمكّن من تأسيس شبكة تضم شخصيات يمينية مثل « بن شابيرو » الذي اشتهر بترويج خطاب الكراهية من خلال الموقع الإلكتروني « ثورة الحقيقة » الذي يترأسه، والذي يُموّله مركز ديفيد هورويتز للحرية، كما أسس بن شابيرو مع جيريمي بورينغ « ذا ديلي واير »، كما عمل كلاهما مع منظمات مرتبطة بدوائر استخباراتية صهيونية، قبل أن يوظفا جوردان بيترسون الذي يتبنّى موقفًا مؤيدا للكيان الصهيوني والتقى لاحقًا برئيس وزراء العدو بنيامين نتن ياهو… كما موّل مركز الحرية (DHFC ) نشاط العديد من الشخصيات اليمينية البارزة أو تحالف معها، بمن فيهم كبير استراتيجيي ترامب السابق ستيف بانون، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وباميلا جيلر، والسياسي الهولندي خيرت فيلدرز ( زعيم اليمين المتطرف )، وتلقى وزير الحرب الحالي في إدارة ترامب، بيت هيجسيث، 30 ألف دولار أمريكي كرسوم محاضرات ومكافآت من مركز الحرية بين سَنَتَيْ 2023 و2024…

ساعد مركز هورويتز ( بالمال والدّعاية ) العديد من منظمات ومؤسسات اليمين المتطرف لتوسيع شبكة العداء للطبقة العاملة وللفقراء وللشعوب الواقعة تحت الإستعمار والإضطهاد، ومن بينها منظمة « نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية »، ولعب المركز دور حلقة الوصل بين « المانحين » ووسائل الإعلام والبنية التحتية السياسية اليمينية المؤيدة للكيان الصهيوني…

توسّعت هذه الشّبكة اليمينية المتطرفة والدّاعمة للكيان الصّهيوني، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، وضمّ مركز ديفيد هورويتز للحرية (DHFC) إيلون ماسك الذي تدرّب – مع أَهْلِهِ – على العنصرية في جنوب إفريقيا وأصبح من كبار الدّاعمين للكيان الصهيوني ولدونالد ترامب، كما ضَمّ المركز قادة شركة « سبيس إكس » التي ساعدتها شركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، التي شارك في تأسيسها بن هورويتز ــ نجل ديفيد هورويتز، في جَمْع 750 مليون دولار ( كانون الثاني/يناير 2023 ) وتمتلك شركة أندريسن هورويتز استثمارات في عدة شركات مرتبطة بالاستخبارات والمراقبة الصهيونية، بما في ذلك شركة توكا، التي أسسها رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إيهود باراك، وتعاونت شركة سبيس إكس نفسها مع شركات الأسلحة الصهيونية والشركات المرتبطة بالدولة مثل شركة إلبيت سيستمز، وشركة « الصناعات الجوية الإسرائيلية » (IAI)، وشركة إيماج سات إنترناشونال (ISI)، للمساعدة في إطلاق الأقمار الصناعية العسكرية، وضم « مركز ديفيد هورويتز للحرية » كذلك روبرت شيلمان، مؤسس شركة كوغنيكس، وهو أحد الممولين الرئيسيين لمركز الحرية، ودعم شيلمان ومؤسسته العائلية شخصيات يمينية متطرفة مثل لورا لومروبريدجيت غابرييل ومشروع فيريتاس، كما يتبرع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) وهي مؤسسة فكرية للمحافظين الجدد لعبت دورًا محوريًا في الدفع نحو حروب تغيير الأنظمة في « الشرق الأوسط »، وتبرّعَ روبرت شيلمان بين سنتَيْ 2002 و 2013، بأكثر من 2,4 مليون دولار للجيش الصهيوني عبر « أصدقاء قوات الدفاع الإسرائيلية » (FIDF)، وهي « منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تساعد أفراد الجيش الإسرائيلي »، وفق تعريفها الرّسمي، وكتبت صحيفة « غارديان »، سنة 2018، إن شيلمان قام بتمويل وظيفة تم إنشاؤها خصيصًا لدعم المحرض اليميني المتطرف تومي روبنسون، الذي حصل على راتب يبلغ حوالي 5000 جنيه إسترليني شهريًا للعمل في المنفذ الكندي Rebel Media، كما ضمّت الشّبكة معهد جيتستون المُختص في تمويل الدّعاية المناهضة للعرب وللمسلمين والمؤيدة للكيان الصهيوني، ودعمت مؤسسة جيتستون شخصيات يمينية متطرفة داعمة للكيان الصهيوني مثل دوغلاس موراي و روبرت سبنسر وبيل أكمان مُدير صندوق التحوط والعديد من ممن اشتهروا بالتشهير بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس المؤيدين لفلسطين، وبالتّحريض ضدّهم بالعنف الجسدي وأدوات مراقبة الذكاء الاصطناعي لقمع كافة أشكال معارضة الرأسمالية والصهيونية.

يوجد العديد من هؤلاء في دوائر القرار بإدارة دونالد ترامب، مثل بيل أكمان ومارك أندريسن اللَّذَيْن تم تعيينهما كمستشارين لإدارة ترامب في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التي يرأسها إيلون ماسك، وكشفت العديد من التقارير الأمريكية، خلال حملة دونالد ترامب (ومنذ 2023) علاقات هذه الشبكة مع المجموعة الإرهابية الصهيونية « بيتار » التي تأسّست قبل قرن من قِبَل الزعيم الصهيوني زئيف جابوتنسكي، وكذلك رابطة الدفاع اليهودية (JDL)، التي كانت السلطات الأمريكية قد صنّفتها سابقًا منظمة إرهابية، ولكنها تمارس نشاطها الإرهابي والمُعادي للحُرّيّات بشكل « طبيعي »، والمتمثل في الترهيب وتهديد العلماء والأكاديميين البارزين والباحثين وومسؤولي الأمم المتحدة والشخصيات المؤيدة للفلسطينيين، ونشرت قوائم لأشخاص يتم تهديدهم بالترحيل والملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، وأشادت علنًا باستهداف الجيش الصهيوني للمستشفيالت والطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والصحافيين والنساء والأطفال والخيام التي يلجأ لها فلسطينيو غزة، وترتبط جميع هذه المنظمات والشخصيات بمركز ديفيد هورويتز للحرية الذي يَضُمّ كذلك رون توروسيان المسؤول التنفيذي للعلاقات العامة الإسرائيلي الأميركي ( أيباك) وهو كذلك من المُساهمين في مجلة FrontPage اليمينية المتطرفة…

من حرية التعبير إلى الاستبداد

هناك أشكال أخرى من الإستبداد وقمع الحُرّيّات، يُمارسها مُستثمرو شركات التكنولوجيا بوادي السيليكون وشبكة مُترابطة من مُقاولات الصناعات العسكرية والأمنية ومن « المانحين » وجميعهم من تشكيلات اليمين الأمريكي المُؤيّد للكيان الصهيوني الذي يحاول تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ويُصوّر مُعارضة الصّهيونية « كتهديد للأمن القومي الأمريكي والغربي »، ويُبَرّر الرقابة والقوائم السوداء والمراقبة الحكومية، ما دامت تستهدف الخصوم الأيديولوجيين، وتمكّنت هذه الشبكة من تحويل انتقاد العقيدة الصّهيونية أو حتى بعض ممارسات الكيان الصهيوني إلى جريمة إسمها « مُعاداة السامية »، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، حيث تسارعت وتيرة القوانين التي تُهدد حرية التعبير، وافتخر رئيس وزراء العدو الصهيوني – خلال شهر شباط/فبراير 2020 – « إن إسرائيل تمكّنت من تمرير قوانين لمعاقبة أولئك الذين يقاطعون إسرائيل في معظم دول الإتحاد الأوروبي ومعظم الولايات الأمريكية »، وتعدّدت القوانين التي تُلزم المتعاقدين مع الدولة – سواءً كانوا أفرادًا أو منظمات – بإثبات معارضتهم لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) من خلال توقيع تعهدات تعاقدية بعدم دعمها، وهو ما يعتبره النقاد بمثابة « قَسَم ولاء لإسرائيل »، وفَقَدَ موظفو الدولة، بمن فيهم المعلمون، وظائفهم لرفضهم ذلك، ومنذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، تكثفت بشكل ملحوظ الجهود المبذولة لتجريم الآراء والأنشطة المُؤيّدة للفلسطينيين الذين يتعرّضون للإبادة الجماعية في غزة، بذريعة « التّوْعِية بمخاطر معاداة السّامية » في مؤسسات التعليم ووسائل الإعلام وأماكن الترفيه وممارسة الرياضة وغيرها من الأماكن العامة ، واعتَبَر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية إن مثل هذه القوانين والإجراءات تُشكل خطرًا واضحًا وتَقْيِيدًا لحرية الطّلاّب وهيئات التّدريس خوفًا من فقدان التمويل الحكومي، ومع ذلك صوت 311 عضو في الكونغرس (مقابل 14 عضو) لصالح قانون يعتبر « معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية »، وهو ما فعله الكونغرس على نحوٍ مُفرط . صوّت 311 مُشرّعًا لصالح القرار، مقابل 14 مُشرّعًا فقط ضده.

لا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة، بل اجتاحت هذه الموجة اليمينية المتطرفة والصهيونية العديد من الدّول الأخرى (خصوصًا أعضاء حلف شمال الأطلسي) وفي ألمانيا بشكل خاص، حيث أصبح تقديس الكيان الصهيوني شرطًا للحصول على الجنسية وربما الإقامة في ألمانيا في وقت لاحق، وفي بريطانيا أصبحت تُهمة « تمجيد الأعمال الإرهابية » سيْفًا مُسلّطا على أي مُعارض لعمليات الإبادة الصهيونية، وأثارت موجة قمع الحريات حفيظة الأمم المتحدة التي دقّت ناقوس الخطر خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، واعتبرت هذه القوانين والممارسات « انتهاكًا للحريات الأساسية وللإتفاقيات الدّولية » وتقويضًا لحق التعبير السلمي عن الرأي، خصوصًا بعد الأحكام الثقيلة التي صدرت في بريطانيا وألمانيا بحق مواطنين أو مُقيمين وإبعاد البعض منهم والحكم بالسجن على آخرين، لمجرّد المُشاركة في احتجاجات قانونية داعمة لحقوق الفلسطينيين، بالتوازي مع ارتفاع حجم الإنفاق العسكري والأمني وارتفاع شعبية أحزاب اليمين المتطرف في بريطانيا وألمانيا ومعظم الدّول الأوروبية…

دَوْر « الذّكاء الإصطناعي » في رَصْد وقَصْف الأهداف المدنية

لم يبتكر الكيان الصّهيوني قصف دور العبادة (المساجد والكنائس) والمدارس والمُستشفيات ومواكب الأعراس أو الجنائز، لأن الكيان الصهيوني ابن الإمبريالية، وسبقته الإمبريالية الفرنسية والبريطانية في الإجرام، قبل أن تُبْدِع الولايات المتحدة في ارتكاب جرائم الحرب حدّ إلقاء القنابل النووية في اليابان والقنابل الحارقة في فيتنام واليورانيوم المُنضّب والفوسفور الأبيض في العراق، وللولايات المتحدة تاريخ طويل من القصف المتعمد للمستشفيات في جميع أنحاء العالم، وآخرها استهداف وتدمير مركز للسرطان وعلاج الأَوْرام في اليمن يومَيْ السادس عشر والرابع والعشرين من آذار/مارس 2025، وهي جريمة حرب واضحة ومقصودة في ظل الحصار وحَظْر دخول الدّواء والضروريات الأساسية، ولم يُثِر الخبر اهتمام وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وأوروبا فضلا عن وسائل الإعلام التي يُموّلها شيوخ نفط الخليج…

يُمثل هذا الهجوم استمرارًا لتقليد عريق وموثق جيدًا في استهداف الولايات المتحدة للمستشفيات، فففي آب/أغسطس 2017 قصفت الطائرات الأمريكية مستشفى الرّقّة في سوريا واستخدمت الفوسفور الأبيض ودمّرت – خلال أكثر من عشرين غارة – مولدات الكهرباء والمركبات والأقسام، مما أدى إلى تدمير المستشفى بالكامل، وقُتل ما لا يقل عن 30 مريض، وتجدر الإشارة إلى إن الفوسفور الأبيض سلاحٌ محظورٌ على نطاقٍ واسع، يشتعل فورًا عند ملامسته للأكسجين، ويلتصق بالملابس والجلد، ويحترق بدرجة حرارةٍ عاليةٍ للغاية، ولا يُمكن إخماده بالماء، مما يُسبب إصاباتٍ مبرحةً وقاتلةً للمصابين، وقبل ذلك بسنَتَيْن، خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر سنة 2015، شنّت الطائرات الأمريكية حملة قصف على مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في قندوز بأفغانستان. استُهدف مركز الصدمات، وهو أحد أحدث وأكبر وأشهر مباني المدينة، عمدًا؛ وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد زوّدت الجيش بإحداثياته الدقيقة، وأدّت الغارات إلى قتل 42 على الأقل بين المرضى والعاملين بالمستشفى.

في ليبيا، خلال رئاسة باراك أوباما، قصفت طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) مدينة زليتن خلال شهر تموز/يلويو 2011، مما أدى إلى تدمير مستشفى المدينة، وقُتل خمسة وثمانون شخصًا، أما في العراق. فقد كانت الضربات الأمريكية على البنية التحتية المدنية أمرًا متكررًا، ولم تكن المستشفيات استثناءً، ولعل أبرز مثال على ذلك هو قصف مستشفى الهلال الأحمر للولادة في بغداد خلال شهر نيسان/ابريل 2003، كما أصابت صواريخ أميركية مجمعا في وسط المدينة يضم المستشفى، ما أدى إلى مقتل العديد وإصابة 25 شخصا على الأقل، بينهم أطباء، ويُوَفِّرُ المستشفى رعاية صحية بأسعار معقولة للطبقة العاملة العراقية، تَقِلُّ عشر مرات عن العيادات الخاصة في المدينة. وقد اكتسب سمعة طيبة كمستشفى ولادة من الطراز الأول، حيث كان يُولد 35 طفلًا في المتوسط يوميًا قبل الغزو، ولاحظت اليونيسف ارتفاعًا حادًا في وفيات الأمهات بعد القصف، ويعزى ذلك جزئيًا إلى نقص خدمات رعاية التوليد في بغداد.

قبل أربع سنوات، خلال شهر أيار/مايو 1999 ( خلال رئاسة ويليام أو بيل كلينتون )، ألقت طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة ذخائر عنقودية على سوق ومستشفى في مدينة نيش اليوغوسلافية، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة 60 آخرين، وفقًا لمدير المستشفى، وكما الفوسفور الأبيض فإن الذخائر العنقودية محظورة بموجب القانون الدولي، ومع ذلك نقلت الولايات المتحدة كميات كبيرة منها، بين سنتَيْ 2023 و 2024، إلى أوكرانيا لاستخدامها ضد القوات الروسية، كما شنت الطائرات الأمريكية سنة 1998 – خلال رئاسة كلينتون – هجومًا على مصنع الشفاء للأدوية في السودان، وكان المصنع، قبل تدميره، يُنتج أكثر من نصف الأدوية السودانية، بما في ذلك المضادات الحيوية الأساسية وأدوية الملاريا والإسهال، وادّعت البروباغندا الأمريكية إن المصنع كان ينتج السّلاح، وقبل ذلك شنت القوات الأمريكية خلال شهر حزيران/يونيو 1993 ( رئاسة كلينتون) هجومًا على مستشفى ديغفر في مقديشو، عاصمة الصومال وقصفت الطائرات الأمريكية المراسلين والمصورين الذين حاولوا تغطية الهجوم…

قصف الجيش الأمريكي العديد من المستشفيات في أمريكا الجنوبية، في غرينادا سنة 1983 وسلفادور بين سنتيْ 1981 و 1984 ثم سنة 1989

في آسيا خلال الحروب الأمريكية في فيتنام وكمبوديا ولاوس (الهند الصينية)، كان قصف المستشفيات بمثابة سياسة رسمية للولايات المتحدة…

الطاهر المعز

-

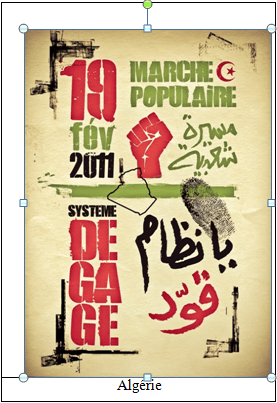

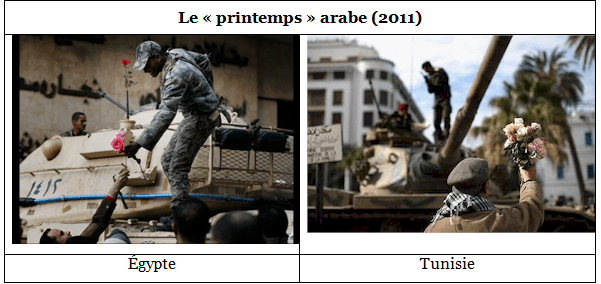

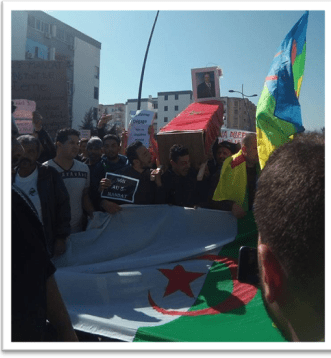

Huit ans après : la « printanisation » de l’Algérie. Une étude de Ahmed bensaada.

Nous sommes encore dans la bataille autour du leadership du « Hirak » en ce début d’avril 2019. Bien qu’ayant échoué, le plan de nommer de nommer Bouchachi n’est pas abandonné. Un rassemblement dit « dynamique de la société civile pour une sortie de crise pacifique » se constitue pour pallier à cet échec. C’est à ce moment que Ahmed Bensaada me transmet son étude achevée sur l’analyse comparative des printemps arabes et alerte l’opinion publique sur la nécessité d’en prendre conscience tout en l’appelant à préserver le mouvement et à lui insuffler une orientation patriotique et démocratique. Cette étude fournit une somme considérable d’informations sur le financement stupéfiant d’organisations algériennes « au-dessus de tout soupçon » implantées dans tous les milieux sociaux. Elle a joué un rôle capital dans la mise en échec du plan des ONG et des révolutionnaires colorées

Toute sa volonté d’éclairer les algériens se résume dans cette exhortation : » L’analyse des « révolutions » non-violentes dans les autres pays indique que la phase qui suit celle de la chute du pouvoir est beaucoup plus cruciale que la précédente. C’est d’elle que dépend la réussite ou l’échec d’une révolte. L’arrogance, l’entêtement et l’obstination sont de très mauvais conseillers dans cette période.

Faisons en sorte que ce soulèvement populaire soit un vif succès, pour qu’une Algérie nouvelle apparaisse. Une Algérie pleine de promesses pour un peuple qui a tant espéré. »

Huit ans après : la « printanisation » de l’Algérie. Une étude de Ahmed bensaada.

5 Avril 2019

Par Ahmed Bensaada

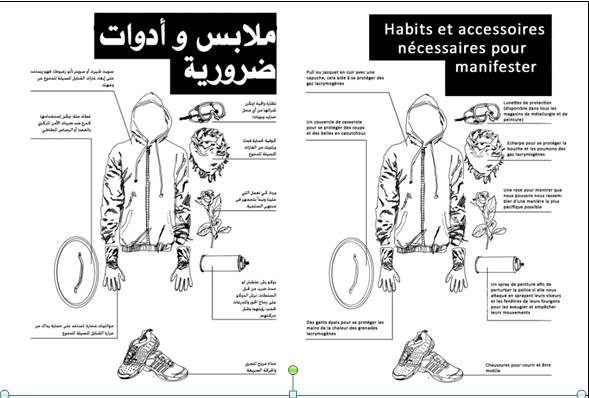

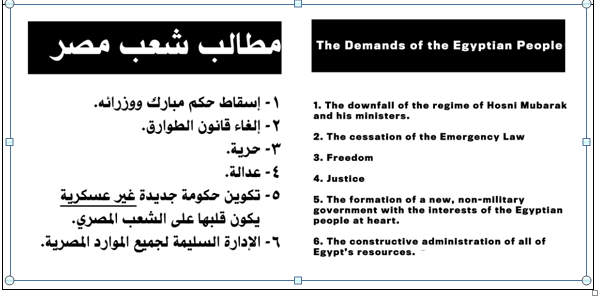

Une foule dense, une ambiance festive, des jeunes dans la fleur de l’âge, des slogans incisifs, de l’humoursubtil et corrosif, le « retiré » d’une charmante ballerine posant pour la postérité[1], des jeunes qui balaient les rues après les marches, d’autres embrassant des policiers ou leur offrant des fleurs, des bouteilles d’eau distribuées aux manifestants, un couple qui esquisse un pas de danse dans une rue d’Alger[2] …

Comment ne pas être fier de cette jeunesse algérienne débordante de vitalité, montrant aux yeux du monde sa maturité politique, sa discipline et son pacifisme?

Comment ne pas s’enorgueillir de ce réveil populaire susceptible de mettre fin à des décennies d’immobilisme politique qui a engendré la déliquescence de nombreux secteurs socioéconomiques, provoqué la fuite des cerveaux et jeté à la mer des cohortes de « harragas »?

Mais au-delà de ces images idylliques de la contestation, plusieurs questions viennent à l’esprit au sujet de ces manifestations populaires.

Sont-elles spontanées? Comment se fait-il qu’elles soient aussi bien organisées? Est-ce naturel d’offrir des fleurs aux forces de l’ordre dans un pays où cette tradition n’est pas usitée même au sein des familles? Comment se fait-il que les jeunes nettoient les rues après les marches alors que les autres jours ces mêmes rues sont jonchées de détritus?Comment sont conçus les slogans et qui achemine, via les médias sociaux, les avis de manifestations ou de grève estudiantines à travers tout le territoire national et même à l’étranger? Pourquoi l’humour et le sarcasme sont largement surutilisé comme arme de revendication?

Pour répondre à ces questions et à bien d’autres, il est nécessaire de revenir aux mouvements de contestation non-violente similaires qui ont secoué différents pays depuis le début du siècle.

Les révolutions colorées

Les révoltes qui ont bouleversé le paysage politique des pays de l’Est ou des ex-Républiques soviétiques ont été qualifiées de « révolutions colorées ». La Serbie (2000), la Géorgie (2003), l’Ukraine (2004) et le Kirghizstan (2005) en sont quelques exemples.

Toutes ces révolutions, qui se sont soldées par des succès retentissants, sont basées sur la mobilisation de jeunes activistes locaux pro-Occidentaux, étudiants fougueux, blogueurs engagés et insatisfaits du système.

De nombreuses études et livres ont été consacrés à ces bouleversements politiques. À titre d’exemple, citons l’article exhaustif et très détaillé sur le rôle des États-Unis dans les « révolutions colorées », de G. Sussman et S. Krader de la Portland State University qui mentionnent dans leur résumé :

« Entre 2000 et 2005, les gouvernements alliés de la Russie en Serbie, en Géorgie, en Ukraine et au Kirghizistan ont été renversés par des révoltes sans effusion de sang. Bien que les médias occidentaux en général prétendent que ces soulèvements sont spontanés, indigènes et populaires (pouvoir du peuple), les « révolutions colorées » sont en fait le résultat d’une vaste planification. Les États-Unis, en particulier, et leurs alliés ont exercé sur les États postcommunistes un impressionnant assortiment de pressions et ont utilisé des financements et des technologies au service de l’“aide à la démocratie[3]” ».

L’implication de nombreuses organisations américaines a été établie de manière non équivoque. Il s’agit de laUnited States Agency for International Development (USAID), la National Endowment for Democracy (NED), l’International Republican Institute (IRI), le National Democratic Institute for International Affairs (NDI), la Freedom House (FH), l’Albert Einstein Institution (AEI) et l’Open Society Institute (OSI)[4],[5],6.

Ces organismes et agences sont tous américains et sont financés par le budget américain ou par des capitaux privés américains[6]. À titre d’exemple, la NED est financée par un budget voté par le Congrès et les fonds sont gérés par un conseil d’administration où sont représentés le Parti républicain, le Parti démocrate, la Chambre de commerce des États-Unis et le syndicat American Federation of Labor-Congress of IndustrialOrganization (AFL-CIO), alors que l’OSI fait partie de la Fondation Soros, du nom de son fondateur George Soros, le milliardaire américain, illustre spéculateur financier.

Concernant le rôle réel de la NED, il est intéressant de reprendre la déclaration (en 1991) de Allen Weinstein, directeur du groupe d’étude qui a mené à la fondation de cet organisme : « Beaucoup de ce que nous [NED] faisons aujourd’hui se faisait secrètement il y a 25 ans par la CIA »[7].De son côté, le président de la NED, Carl Gershman, a déclaré en 1999 que la « promotion de la démocratie est devenue un champ établi de l’activité internationale et un pilier de la politique étrangère américaine »[8].En résumé, tous ces organismes américains sont spécialisés dans l’«exportation de la démocratie » pour autant que cela serve la politique étrangère des États-Unis.

La NED travaille par l’intermédiaire de quatre organismes distincts et complémentaires qui lui sont affiliés. En plus de l’IRI et du NDI, elle englobe aussi le Center for International Private Enterprise (CIPE — Chambre de commerce des États-Unis) et l’American Center for International Labor Solidarity (ACILS — Centrale syndicale AFL-CIO), mieux connu comme le Solidarity Center[9].

Plusieurs mouvements ont été mis en place pour conduire les révoltes colorées : Otpor (« Résistance ») en Serbie, Kmara (« C’est assez ! ») en Géorgie, PORA (« C’est l’heure ») en Ukraine et KelKel (« Renaissance ») au Kirghizistan.

Le premier d’entre eux, Otpor, est celui qui a causé la chute du gouvernement yougoslave de Slobodan Milosevic.Dirigé par SrdjaPopovic, Otpor prône l’application de l’idéologie de résistance individuelle non-violente, théorisée par le philosophe et politologue américain Gene Sharp. Professeur émérite en sciences politiques à l’Université du Massachusetts, ce dernier a aussi été chercheur à Harvard et aurait été, dit-on, un candidat potentiel pour l’obtention du prix Nobel de la paix en 2009[10], 2012[11] et 2013[12].

[1]ChamseddineBouzghala, « « Poeticprotest », histoire d’une photo qui a marqué la mobilisation algérienne », France 24, le 9 mars 2019, https://www.france24.com/fr/20190309-poetic-protest-photo-danseuse-mobilisation-algerienne

[2]Khalid Mesfioui, « Manif anti-système à Alger: ce beau couple qui a dansé sous la pluie », Le 360, le 23 mars 2019, http://fr.le360.ma/monde/video-manif-anti-systeme-a-alger-ce-beau-couple-qui-a-danse-sous-la-pluie-186597

[3]G. Sussman et S. Krader, « Template Revolutions : Marketing U.S. Regime Change in Eastern Europe », Westminster Papers in Communication and Culture, University of Westminster, London, vol. 5, n° 3, 2008, p. 91-112, http://www.westminster.ac.uk/data/assets/pdf_file/0011/20009/WPCC-Vol5-No3-Gerald_Sussman_Sascha_Krader.pdf

[4]Lire, par exemple, Ian Traynor, « US campaign behind the turmoil in Kiev », The Guardian, 26 novembre 2004, http://www.guardian. co.uk/world/2004/nov/26/ ukraine.usa

[5] Voir l’excellent documentaire de Manon Loizeau, « États-Unis à la conquête de l’Est », 2005. Il peut être visionné à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=4NOdoOQsouE

[6] Pour plus de détails, lire Ahmed Bensaada, « Arabesque$ – Enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes », Ed. Investig’Action, Bruxelles (Belgique), 2015 – Ed. ANEP, Alger (Algérie), 2016, Chapitre 2 : Les révolutions colorées.

[7]F. William Engdahl, « Géopolitique et “révolutions des couleurs” contre la tyrannie », Horizons et débats, n° 33, octobre 2005, http://www.horizons-et-debats.ch/33/33_16.htm

[8]Michael Barker, « Activist Education at the Albert Einstein Institution: A Critical Examination of Elite Cooption of Civil Disobedience », Indymedia, 21 juillet 2012, http://www.indymedia.ie/article/102162

[9] National Endowment for Democracy (NED), «Idea to Reality: NED at 25 », http://www.ned.org/about/history

[10]Ruaridh Arrow, « Gene Sharp : Author of the nonviolent revolution rulebook », BBC, 21 février 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12522848

[11]Mikael Holter, « Peace Institute Says Nobel Rankings Favor Sharp, Echo of Moscow», Bloomberg, 2 octobre 2012, http://www.bloom berg.com/news/2012-10-02/peace-institute-says-nobel-rankings-favor-sharp-echo-of-moscow.html

[12]TVC, « Academic Gene Sharp nominated for Nobel Peace Prize », 9 octobre 2013, http://www.tvcnews.tv/?q=article/academic-gene-sharp-nominated-nobel-peace-prize

SrdjaPopovic

Son ouvrage « FromDictatorship to Democracy » (De la dictature à la démocratie) a été à la base de toutes les révolutions colorées. Disponible en 25 langues (dont l’arabe), ce livre est téléchargeable gratuitement sur Internet.Gene Sharp est le fondateur de l’Albert Einstein Institution qui, officiellement, est une association à but non lucratif spécialisée dans l’étude des méthodes de résistance non-violente dans les conflits. Cet organisme est financé, entre autres, par la NED, l’IRI et l’OSI[1].

Les contacts entre l’AEI et Otpor ont commencé dès le début de l’année 2000. L’application scrupuleuse des principesde la résistance individuelle non-violente édictés par Gene Sharp a permis la chute rapide du gouvernement serbe. Cet évènement représente la première réussite de la théorie « sharpienne » sur le terrain, le passage de la théorie à la pratique.

Forts de leur expérience dans la déstabilisation des régimes autoritaires, les activistes d’Otpor, ont fondé un centre pour la formation de révolutionnaires à travers le monde. Cette institution, le Center for Applied Non Violent Action and Strategies (CANVAS), se trouve dans la capitale serbe et son directeur exécutif n’est autre que SrdjaPopovic. CANVAS est financé, entre autres, par l’IRI, Freedom House ainsi que George Soros en personne[2].

Un des documents qui circulent dans la Toile et qui illustre la formation dispensée par ce centre est « La lutte non-violente en 50 points »[3], qui s’inspire largement des thèses de Gene Sharp. Cet ouvrage mentionne 199 « méthodes d’action non-violente ». Il est possible d’en citer quelques-unes en utilisant la numérotation adoptée dans le manuel de CANVAS :

- N°6. Pétitions de groupe ou de masse

- N°7 : Slogans, caricatures et symboles

- N°8 : Banderoles, affiches et panneaux d’affichage

- N°12a : Messageries électroniques de masse

- N°25 : Afficher des portraits

- N°28 : Protestations bruyantes

- N°32 : Railler les officiels

- N°33 :Fraterniser avec l’ennemi

- N°35 : Sketchs et canulars

- N°36 : Théâtre et concerts

- N° 37 : Chants

- N° 44 : Simulacre de funérailles

- N° 62 : Grèves d’étudiants

- N° 63 : Désobéissance sociale

- N° 147 : Non-coopération judiciaire

- N° 199 : Gouvernement parallèle

Les experts serbes de CANVAS ont aidé efficacement les activistes en Géorgie (2003) et en Ukraine[4] (2004), mais aussi au Liban[5] (2005) et aux Maldives (2008)[6]. Ils se sont également impliqués, mais avec moins de succès, en Albanie, en Biélorussie, en Ouzbékistan[7], en Iran[8] et au Venezuela[9].