-

Fidel Castro : « Inoubliable président Agostinho Neto » (+ Vidéo)

Fidel Castro avec le président Agostinho Neto lors de sa première visite en Angola, le 24 mars 1977. Photo : Site Fidel Soldado de las Ideas

« la solidarité entre les peuples est une pratique révolutionnaire et non pas un simple slogan révolutionnaire » Professeur Abdelhafidh, Tunis

Il y a 45 ans mourait le camarade Agostinho Neto , premier président de l’Angola et du Mouvement populaire pour la libération de l’Angola (MPLA), que Fidel Castro décrivait en 2005 comme : « un dirigeant distingué et prestigieux qui a organisé et dirigé la lutte de son peuple » pendant de nombreuses années et a bénéficié du soutien de tous les peuples africains et de la reconnaissance du monde.

Agostinho Neto était un leader politique de premier plan et a joué un rôle clé dans la lutte pour l’indépendance de l’Angola. Il était connu pour son courage, son engagement en faveur de la justice sociale et sa capacité à rassembler les gens autour d’une cause commune.

En 1977, le leader de la Révolution cubaine a souligné le rôle qu’il a joué :

«Je pense qu’aucun homme n’est irremplaçable. Je suis un ennemi du culte de la personnalité. Mais je sais aussi que dans certains moments historiques, les dirigeants jouent un rôle d’une importance extraordinaire. C’était le rôle du camarade Neto dans la conduite de son peuple vers l’indépendance et la révolution. Tel fut le rôle du camarade Neto dans la première et la deuxième guerre d’indépendance. Et tel est le rôle du camarade Neto dans cette étape de reconstruction du pays, de création du Parti et de marche du peuple angolais vers le socialisme.

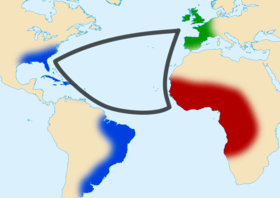

Les liens d’amitié entre les deux pays se sont consolidés lorsqu’à la fin de 1975, Cuba a envoyé des combattants en Angola à la demande du président nouvellement élu Agostinho Neto, pour contrecarrer les plans des États-Unis et de l’Afrique du Sud visant à entraver l’indépendance de l’Angola.

Cette collaboration a marqué le début d’une relation solide entre les deux pays. L’Opération Carlota, comme on a appelé cette décision commune, est devenue un jalon historique et de solidarité mondiale, symbolisant la fraternité entre les peuples cubain et angolais ».

Pourquoi les Cubains ont-ils aidé les Angolais ?

Fidel Castro notait en 1975 : « Certains impérialistes se demandent pourquoi nous aidons les Angolais, quels sont nos intérêts là-bas. Ils sont habitués à penser que lorsqu’un pays fait quelque chose, c’est parce qu’il recherche du pétrole, du cuivre, des diamants ou une ressource naturelle. Non! Nous ne poursuivons aucun intérêt matériel , et il est logique que les impérialistes ne le comprennent pas, car ils sont guidés par des critères exclusivement chauvins, nationalistes et égoïstes.

Nous accomplissons un devoir internationaliste élémentaire en aidant le peuple angolais ! Nous ne recherchons pas de pétrole, ni de cuivre, ni de fer, ni rien du tout. Nous appliquons simplement une politique de principes. « Nous ne croisons pas les bras lorsque nous voyons un peuple africain, notre frère, qui veut soudainement être dévoré par les impérialistes et qui est brutalement attaqué par l’Afrique du Sud. »

Le Commandant en chef en 1992, dans un discours au Palais de la Révolution, déclarait :

«Je pars de la conviction que ce grand patrimoine historique ne peut être détruit. Je pars de la conviction que les valeurs qu’Agostinho Neto a semées dans le peuple angolais, que le MPLA a semées, que José Eduardo dos Santos et tant de dirigeants angolais ont semées, ne peuvent être détruites, et que ces valeurs prévaudront comme notre amitié prévaudra en toute circonstance, comme prévaudra l’exemple de ce que nous avons fait ensemble, car ensemble, je le répète, nous avons écrit l’une des plus belles pages de l’internationalisme .

Fidel Castro en 1976, lors de sa visite en Guinée Conakry, exprimait :

« Si le camarade Neto avait hésité, la révolution angolaise aurait été écrasée, des dizaines de milliers de révolutionnaires angolais auraient été assassinés et le camarade Neto ne serait pas parmi nous, car lui-même serait mort au combat. Mais le camarade Neto, face à l’agression de l’impérialisme, des mercenaires blancs et des racistes sud-africains, n’a pas hésité à demander le soutien des peuples révolutionnaires .

La pertinence de Neto dépasse les frontières de l’Angola, il a été reconnu pour son charisme, sa vision progressiste et son dévouement à l’amélioration des conditions de vie de son peuple.

De plus, en tant que poète, ses écrits reflétaient un profond engagement en faveur de la liberté et de la dignité humaine . Il était considéré comme l’un des intellectuels africains les plus importants du XXe siècle, étant nommé poète national d’Angola et en 1975, il a reçu le prix national de littérature.

A propos de cette vocation de poète, le Commandeur a déclaré :

« Neto est aussi un homme d’une culture extraordinaire, d’une grande capacité intellectuelle et un poète extraordinaire qui a consacré sa vie et sa plume à son peuple, à ses frères discriminés et esclaves, pour forger la conscience politique des Angolais ».

Le 10 septembre 1979 marque un jour de deuil pour l’humanité. Le leader de la Révolution cubaine a exprimé son admiration pour Neto en évoquant sa figure des années plus tard, affirmant qu’il restera toujours dans les mémoires comme le « cher et inoubliable préside

En vidéo, Fidel Castro et l’internationalisme en Angola

Source: Cubadebate

-

محمد العبد الله-أبو أحمد فؤاد (الجبهة الشعبية) … حامل الفكرة وحارسها

أبو أحمد فؤاد (الجبهة الشعبية) … حامل الفكرة وحارسها : محمد العبد الله

«محو الاستعمار إنما هو حدث عنيف دائماً لأن ذلك يبدل الكون تبديلاً تاماً. لذلك لا يمكن أن يكون ثمرة تفاهم ودي… إن الاستعمار لا يرفع يده إلا إذا جعلت السكين في رقبته» ــــ فرانز فانون

«هذا العدو لا يمكن أن نستخلص منه أهدافنا الوطنية، وحقوقنا الوطنية، إلا بالمقاومة المسلحة والانتفاضة الشعبية» ــــ أبو أحمد فؤادأيام قليلة تفصلنا عن توقف نبض قلب القائد الوطني والقومي البارز أبو أحمد فؤاد (داود أحمد مراغة) في الساعات الأولى من يوم 17/1/2025 في أحد مشافي العاصمة السورية، دمشق. سقط الجسد الذي واجه الموت عشرات المرات، في قواعد الفدائيين في الأردن، خاصة في القطاع الأوسط بالأغوار، وفي جنوب لبنان، بمواجهة الغزو الاستعماري الصهيوني، وعلى امتداد مساحته خلال المعارك التي خاضتها قوات الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية مع القوى الانعزالية الفاشية المتحالفة مع كيان العدو الإمبريالي / الصهيوني. انهار الجسد الذي فتك به المرض العضال على مدى ثمانية أشهر، رغم الجهود المضنية التي بذلها الأطباء، والأهم، الحالة النفسية الاستثنائية التي قاوم بها «أبو أحمد» الورم الخبيث.

أكتب اليوم بالدمع عن الأخ الكبير، والصديق الصدوق، والرفيق الأحب والأغلى، لعقلي. برحيله، سقطت مساحة كبيرة من الروح، لأن الراحل كان – وسيبقى – لي، مُعَلماً في مدرسة الكفاح الوطني والقومي، وأيقونة إنسانية ونضالية تعيد إلى الأجيال روح القادة الأوائل ومُثلهم: جورج حبش، وديع حداد، أبو ماهر اليماني.

ترجّل فارس الكلمة والموقف الثوري، المقاتل بالبندقية، والإرادة الفولاذية، المسكون بفلسطين، والأمة، وقضايا التحرر، والمعذبين في الأرض من الكادحين والمهمشين، سقط الجسد لكن الفكرة التي حملها، تتجذر وتتمدد، كما نعيشها في غزة العزة، الحرة، وفي مخيمات الضفة المقاتلة ومدنها. أمّا القدس، زهرة المدائن، التي سكنت عقله، وشغاف قلبه، فهي الحاضرة دائماً في وجدانه.النشأة والمسار

وُلِد داود أحمد مراغة عام 1942 في بلدة سلوان، الواقعة في محيط مدينة القدس، والملاصقة للمسجد الأقصى، لأسرة فلاحية كادحة، ارتبطت بالأرض، بجذور الانتماء الوطني العميقة، كما ظهر في أبنائها الشهيد الأسير إسحق موسى مراغة (أبو جمال) (1941 – 1983) داخل المعتقلات الصهيونية، المناضل في صفوف حركة القوميين العرب، ومن أبرز المؤسسين للجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القدس والضفة الغربية. أما الشقيق الأكبر للشهيد «أبو جمال»، فهو القائد الوطني، والعسكري البارز سعيد موسى مراغة (أبو موسى) (1927 – 2013) في قوات العاصفة / حركة فتح، الذي استلم لاحقاً أمانة سر اللجنة المركزية لحركة فتح / الانتفاضة.التحق الفتى داود بسن مبكرة بتنظيم حركة القوميين العرب، ما أدى إلى اعتقاله بضعة أشهر، ليُصبح بعد هزيمة حزيران / يونيو 1967، أحد المؤسسين للجبهة الشعبية، وأبرز قياداتها العسكرية، خاصة بعد عودته من دورة عسكرية حصل عليها في مصر الناصرية. وقد لعب دوراً بارزاً في بناء القواعد الفدائية في غور الأردن، وقاد دوريات عدة داخل الوطن المحتل. بعد أحداث «أيلول الأسود» في الأردن، انتقل إلى لبنان، وأسهم بشكل واضح في بناء القدرات العسكرية لقوات الجبهة على مدى سنوات عدة، مستنداً إلى تجربته الميدانية، وعلومه العسكرية الأكاديمية خلال دراسته في الاتحاد السوفياتي.

لعب القائد العسكري للجبهة دوراً أساسياً في قيادة التشكيلات العسكرية في لبنان أثناء التصدي للغزو

لعب القائد العسكري للجبهة أبو أحمد فؤاد دوراً أساسياً في قيادة التشكيلات العسكرية في لبنان أثناء التصدي لغزو جيش المستعمرة / الثكنة في عامي 1978 و1982، وهنا أقتبس شهادة أحد المناضلين اللبنانيين التاريخيين في حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ابن مدينة بعلبك حسن كسر (أبو عبادة): «…وقد نقل وقائعَ الصمود المشرِّف الرفيقُ الأمينُ العامّ للجبهة الشعبيّة، الدكتور جورج حبش، وذلك أثناء زيارته بعلبك بعد نهاية العدوان. وقال حرفيًّا إنّ الرفيق قائدَ قطاع الجنوب، أبا أحمد فؤاد، ونائبَه الحبيبَ ماهر [اليماني]، كان لهما الدورُ الأبرزُ في ذلك التصدّي، خصوصًا بعد أن تخلّت بعضُ « القيادات » عن مواقعها [في غزو عام 1982]. وكذلك أخبرنا أنّ أبا عمّار، عندما زار الجنوب، التقى الرفيقيْن المذكوريْن، وقبّل رأسيْهما، وقال: « بوركتما، حفظتما الكرامةَ ورفعتما رأسَنا »»**.

بعد خروج قوات المقاومة المسلحة، تنقل القائد أبو أحمد فؤاد بين تونس وسوريا التي استقر فيها حتى وفاته، شاغلاً مهمة قيادة دائرة العلاقات السياسية، سنوات عدة، وصولاً إلى المؤتمر السابع للجبهة 2013 الذي انتخبه نائباً للأمين العام للجبهة الأسير في سجون العدو أحمد سعدات.انعقد مؤتمر الجبهة الثامن في دمشق في أيار / مايو 2022، بعد تأخير عدة سنوات بسبب «ظروف إقليمية ووطنية، تبعاً للأوضاع في الضفة الغربية والحملة المستمرة للاحتلال هناك ضد الجبهة وقياداتها»، حسب ما جاء في مواقف رسمية للجبهة. وقد انتخب المؤتمر مكتباً سياسياً، حمل تجديداً واسعاً في عضويته، استناداً إلى النظام الداخلي، وكذلك نائباً جديداً للأمين العام سعدات. وقد لعب النائب السابق دوراً بارزاً في التحضير للمؤتمر، وكان صاحب التوجه في إحداث تغييرات واسعة في الأطر القيادية من أجل ضخ دماء جديدة فيها، وخرج من المكتب السياسي، محتفظاً بعضوية اللجنة المركزية العامة، مترئساً لجنة العلاقات العربية والقومية فيها.

محطات في المسار

شارك الراحل الكبير بعدد كبير من الوفود السياسية للجبهة التي ترأسها المؤسس الحكيم جورج حبش، لعدد من الدول الصديقة، أذكر منها كوبا، والأقطار الشقيقة: الجزائر، سوريا، العراق. كما شارك في وفد قيادي للجبهة إلى فييتنام مع القائد الراحل أحمد اليماني (أبو ماهر). وكان عضواً في وفد القيادة العسكرية للمقاومة الفلسطينية الذي زار الصين الشعبية والتقى خلالها شو إن لاي رئيس الوزراء. وكان لي حينها شرف الحضور مع الصديق والقائد «أبو أحمد» لجلسة الحوار التأسيسية بصفة «مستقل» لاجتماعات «الجبهة العربية التقدمية» كانون الأول / ديسمبر 2015 في العاصمة التونسية، ومشاركتنا (أبو أحمد وأنا) في الاجتماع الأول لقيادتها / المكتب التنفيذي، الذي انعقد في تموز / يوليو 2017 بتونس، وعدد من اجتماعات المكتب في بيروت، حتى مغادرتي إطارات الجبهة في أيلول / سبتمبر 2019.كما إننا ترافقنا سوية لحضور ملتقى القائد الراحل عبد الرحمن النعيمي / سعيد سيف السنوي، الفكري والسياسي، تلبية لدعوة رفاق الراحل النعيمي في البحرين، الذي يعقد في بيروت بشهر ديسمبر / كانون الأول كل عام، باستثناء مدة جائحة «كورونا»، والأوضاع المتوترة التي عانى منها لبنان بسبب اعتداءات العدو الصهيوني.

الإنسان النبيل، المتواضع، الزاهد

إضاءتي على مشاركتي ومرافقتي للإنسان النبيل في تلك المؤتمرات واللقاءات، هدفت بشكل أساسي، إلى الإطلالة على الجانب الشخصي لفقيدنا الكبير، يُضاف إليها، تصرفاته وسلوكياته وعلاقاته الواسعة مع القوى السياسية والكتّاب والمثقفين وأبناء شعبه، الذين كانت أبواب مكتبه مُشرعة لهم، لسماع همومهم وملاحظاتهم. كان حريصاً على زيارة رفاقه في المخيمات في مناسباتهم الاجتماعية، وكنت أسمع عدداً من الشباب، ينادونه «يا با».عندما اتصل بي صديق في اليوم الثاني للوفاة، مُعزياً بالفقيد، قائلاً: «الله يرحمه رفيقنا، تضلك بخير، أعرف مدى ترابطكما، كن بخير، أمثاله يبقون… بتحب تكتب شي عن أبو أحمد للأخبار؟». شكرته، مضيفاً: أحتاج بضعة أيام لاستيعاب الصدمة، وأعدك بأنني سأكتب. تحدثنا عن جانب من حياة الراحل، فوجئ الصديق عندما قلت له في سياق حديثنا إن فقيدنا لا يملك بيتاً، وانتقل من الشقة التي استأجرها منذ سنوات عدة، لأن صاحبها طلب زيادة الأجرة، وعثر له «الشباب» على شقة أخرى بسعر مناسب، انتقل إليها منذ شهرين تقريباً. أصابت الدهشة الصديق، مُعقباً: معقول! أجبته: هذا هو أبو أحمد.

خاتمة

عاش القائد النبيل وهو مسكون بالحيوية، والعطاء، وفي الأشهر الأخيرة كان يُصر، بعد مغادرته المشفى وجلسة العلاج الكيماوي، على الذهاب إلى مكتبه لمتابعة الملفات وقراءة التقارير. كانت الحياة بالنسبة إليه، كما كتب رفيقه الشهيد غسان كنفاني: «لا قيمة لها قط إن لم تكن، دائماً، واقفة قبالة الموت».ما يخفف عني في مصابي الجلل، أنني عشت العشر سنوات الأخيرة وأنا قريب جداً من رجل ولا كل الرجال، وهنا أستعير من المثقف المشتبك، والأديب المُبدع غسان كنفاني كلماته: «أن يكون الإنسان مع رفيق له حمل السلاح ومات في سبيل الوطن؛ شيء ثمين لا يُمكن الاستغناء عنه!».

سلام لك وسلام عليك وأنت ترقد بسلام بعد أن أدّيت الأمانة، وزرعت في الأرض أفكاراً وبنادق وسواعد تحمل بيارق الانتصار.* محمد العبد الله-كاتب وسياسي فلسطيني

** مجلة الآداب اللبنانية، الموقع الإلكتروني – ملف «القائد ماهر اليماني»، مقالة بعنوان: «زمن العز»

-

correspondant de The Cradle en Palestine-La survie stratégique du Hamas rend Israël fou

La survie stratégique du Hamas rend Israël fou par correspondant de The Cradle en Palestine

La libération de trois prisonnières israéliennes à Gaza par la branche militaire du Hamas, les Brigades Qassam, en échange de 90 détenus palestiniens, a déclenché une frénésie médiatique dans l’État d’occupation.

Cette « scène » dramatique – des combattants surgissant au milieu des décombres de la guerre, entourés d’une foule en liesse – a mis à mal les récits officiels israéliens sur la guerre, ses objectifs et le traitement des prisonniers israéliens. Elle a soulevé une question qui donne à réfléchir pour les Israéliens : que faisions-nous à Gaza depuis 15 mois ?

Les Brigades al-Qassam ont orchestré chaque détail de l’événement pour maximiser son impact. Des sacs-cadeaux aux uniformes impeccables des combattants, la présentation respirait la précision calculée. Un défilé militaire a même eu lieu sur la place Saraya, une zone fortement assiégée par les forces d’occupation israéliennes. Le choix du site a été délibéré, mettant en valeur la résilience continue d’un lieu censé symboliser la défaite de Tel-Aviv lors de sa plus longue campagne militaire.

Des sources au sein du Hamas informent The Cradle que le choix de la ville de Gaza – située au nord de la vallée de Gaza et de l’axe Netzarim, une ligne de partage créée par l’armée israélienne pour diviser la bande en deux sections, qui devraient bientôt être démantelées – était une décision délibérée et symbolique, choisie parmi d’autres alternatives en raison de ses implications stratégiques et politiques.

Bien sûr, le Hamas avait la possibilité de libérer les prisonnières dans des endroits « plus sûrs », comme le centre ou le sud de Gaza, mais il a délibérément choisi la place.

La force par la stratégie

Le retard de plusieurs heures dans la remise des trois prisonniers israéliens a semé la confusion parmi les Israéliens, ce qui a conduit à de multiples violations de l’accord de cessez-le-feu. Les Brigades al-Qassam ont ensuite surpris l’opinion publique israélienne en annonçant les noms des prisonniers avant que le gouvernement israélien, l’armée ou les médias hébreux n’aient pu le faire. Des problèmes logistiques mineurs ont également retardé brièvement la libération des 90 prisonniers palestiniens, hommes et femmes, mais ils ont été rapidement résolus.

Les trois prisonniers israéliens ont reçu des certificats de libération en hébreu et en arabe – à l’image des pratiques israéliennes envers les prisonniers palestiniens – et des souvenirs de Gaza, dont une carte détaillée de toute la bande de Gaza. Selon les sources, ces « mesures délibérées et soigneusement planifiées » avaient pour but d’envoyer un message clair à Israël : le Hamas n’est ni vaincu ni sur le point d’être éliminé.

La chaîne israélienne Channel 12 a qualifié l’accord de cessez-le-feu de « sac de surprises sarcastiques », mais la force de l’échange de prisonniers réside ailleurs. Pendant des mois, les négociateurs israéliens ont tenté, par le biais de la médiation du Qatar et de l’Égypte, sans succès, d’obtenir une liste des prisonniers palestiniens à libérer.

Le Hamas a refusé, invoquant des risques sécuritaires, et a forcé Israël à payer un prix bien plus élevé que dans les accords précédents. La trêve initiale du 24 novembre 2023 prévoyait l’échange de trois Palestiniens pour un Israélien. Aujourd’hui, après 15 mois de guerre exténuante, Israël a dû libérer dix fois ce ratio, ce qui montre clairement que Tel-Aviv n’a plus aucun moyen de pression.

Cette première trêve de six jours a permis aux factions de la résistance palestinienne de se regrouper. Des sources révèlent que plusieurs bataillons, malmenés par les bombardements israéliens incessants, ont réussi à reprendre pied pendant la pause. Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait insisté pour que la campagne militaire brutale d’Israël soit maintenue sans interruption, cette courte trêve a montré que le Hamas était suffisamment résistant pour reprendre rapidement ses esprits.

Le Hamas a-t-il remporté la victoire à Gaza ?

Tout cela soulève une question centrale : le Hamas a-t-il remporté la victoire à Gaza, et si oui, comment et pourquoi ? Pour répondre pleinement à cette question, il faut d’abord analyser les sources fondatrices et évolutives de la force du mouvement de résistance, examiner les mécanismes qui sous-tendent son adaptabilité et son renouvellement, et enfin considérer qui dirige actuellement l’organisation, en particulier dans la bande de Gaza.

Le Hamas reste aujourd’hui profondément présent non seulement dans la rue palestinienne, mais aussi dans le monde arabe et islamique au sens large. Malgré les ravages de la guerre, l’opération Al-Aqsa Flood, lancée le 7 octobre 2023, continue de résonner fortement, façonnant l’opinion publique et les sentiments personnels à travers le monde. De plus, des sources indiquent à The Cradle que ces événements ont alimenté un recrutement important, des milliers de jeunes Palestiniens rejoignant les rangs du Hamas.

Même les médias hébreux, malgré leur ton souvent propagandiste, ont reconnu ce phénomène. Si une grande partie du discours israélien vise à justifier un conflit prolongé ou une éventuelle reprise de la guerre, des aveux occasionnels révèlent l’attrait croissant de la résistance parmi les Palestiniens.

Selon des sources du Hamas, Israël a lancé une « vendetta pour des générations », décrivant la guerre comme une bataille non seulement contre le mouvement de résistance, mais contre tous les citoyens de Gaza. Les massacres et les destructions à grande échelle ont unifié la rue palestinienne, brouillant les distinctions entre les partisans du Hamas et les autres.

« Ceux qui ne font pas partie du Hamas deviennent inévitablement membres de la résistance », explique une source, soulignant que même si le Hamas devait cesser d’exister, un nouveau mouvement, peut-être plus fort, émergerait à sa place.

Un responsable européen de la sécurité aurait partagé des inquiétudes similaires avec un représentant du Hamas au Liban. Ce responsable a averti que les quelque 18 000 orphelins de Gaza , créés par cette seule guerre, pourraient former d’ici une décennie une nouvelle « armée de libération », encore plus féroce que ses prédécesseurs.

Adaptabilité et apprentissage stratégique

Le Hamas a profité de cette situation désastreuse pour se reconstruire et se renouveler, en peaufinant ses stratégies et ses opérations. Au sixième mois de guerre, il était évident que son objectif ne se limitait pas aux munitions et à l’armement, mais qu’il se consacrait également à la formation de dirigeants et de cadres.

Les Brigades al-Qassam ont donné la priorité à la sécurité des combattants et à l’efficacité des opérations, en veillant à ce que les ressources ne soient pas gaspillées et à ce que les voies de repli restent sûres. La politique de famine d’Israël , en particulier dans le nord de Gaza, visait à affaiblir les combattants de la résistance en limitant les éléments nutritifs vitaux comme les protéines animales. Malgré ces tactiques, le Hamas s’est rapidement adapté, en atténuant l’impact par des mesures préventives.

Un autre facteur essentiel de la résilience du Hamas est son approche systématique du développement du leadership. Avant la guerre, ses branches militaires, en particulier les Brigades al-Qassam, organisaient des programmes de formation et maintenaient une académie militaire semi-officielle.

Cette structure a permis au groupe de conserver un leadership de haut niveau malgré l’assassinat de nombreux commandants du mouvement. L’expertise en matière de fabrication d’armes et de missiles a été rapidement transférée, ce qui a assuré la continuité des opérations.

La guerre du renseignement

L’appareil de renseignement du Hamas a également joué un rôle essentiel, en préservant le « secret » sur les informations clés. Des sources ont déclaré à The Cradle que l’infrastructure de sécurité du mouvement, notamment la branche de renseignement des Brigades al-Qassam, la Sécurité générale et la Sécurité intérieure, a joué un rôle essentiel dans la préservation de la structure et de l’intégrité de l’organisation tout au long de la guerre.

« Tant que l’appareil sécuritaire est fort, le mouvement perdurera », note une source. Même si les forces israéliennes ont ciblé des membres des services de renseignements, le Hamas s’est adapté, en employant des milliers de personnes, en sécurisant des prisonniers et en transférant de l’argent – dans le cadre de ses structures sécuritaires existantes et des nouvelles méthodes développées pendant la guerre.

Le mouvement de résistance a également fait preuve de remarquables capacités de contre-espionnage. Les forces israéliennes, mécontentes de leur surveillance aérienne et technique, ont eu recours à des assauts sur des sites non seulement pour des gains militaires, mais aussi pour installer des équipements de surveillance afin de tenter de combler leurs lacunes en matière de renseignements. Pendant ce temps, le Hamas accordait la priorité au secret opérationnel, surveillant de près les journalistes et les photographes dans les communautés déplacées pour empêcher les fuites qui pourraient mettre en danger les combattants ou leurs familles. La source explique ainsi :

« Tant que l’appareil de sécurité est présent et fort, le mouvement se portera bien… Peu importe sa faiblesse militaire, politique ou même financière ; ce qui compte, c’est que la sécurité reste bonne. Après des mois de combats militaires, la bataille s’est transformée en une guerre du renseignement, en particulier entre les services de renseignements de Qassam et le Shin Bet. »

Leadership à Gaza : Qui dirige le Hamas ?

Après le martyre de Yahya Sinwar , le puissant et intelligent chef du Hamas et « architecte » de l’opération Al-Aqsa Flood, le mouvement de résistance s’est abstenu d’annoncer un nouveau chef du bureau politique, laissant sans réponse les questions sur sa direction. Les sources de Cradle confirment cependant que le mouvement est actuellement dirigé par un comité de cinq membres représentant Gaza, la Cisjordanie et la diaspora, Musa Abu Marzouk jouant un rôle clé dans les relations internationales.

Les médias israéliens ont souvent spéculé sur le rôle de Mohammad Sinwar, le frère de Yahya, le présentant comme une figure centrale et intransigeante dans la prise de décision du Hamas. La vie du jeune Sinwar n’est pas moins mystérieuse que celle du commandant militaire des Brigades Qassam, Mohammed Deif, et il a lui aussi été victime de six tentatives d’assassinat au cours des trente dernières années.

Bien que Mohammad Sinwar n’ait pas de formation politique ou sécuritaire, son expérience en tant que commandant de brigade et d’opérations a fait de lui une figure redoutable de la résistance à Gaza. Selon certaines informations, lors des négociations, Israël aurait même proposé d’expulser le jeune Sinwar pour résoudre le conflit – une offre que le Hamas a rejetée.

Bien que les rapports israéliens personnalisent et exagèrent souvent les rôles des dirigeants – souvent juste avant une tentative d’assassinat – les initiés soulignent que le Hamas fonctionne comme une institution et non comme un mouvement dirigé par des personnalités. Ce cadre institutionnel a été essentiel à sa résilience, lui permettant de résister aux pressions extérieures et aux défis internes.

Malgré les ravages causés par la guerre, le Hamas a réussi à renforcer son cadre institutionnel et à maintenir sa cohésion – un exploit rare parmi les factions palestiniennes. Si le leadership de Yahya Sinwar lors d’opérations cruciales, comme l’opération Al-Aqsa Flood, démontre la perspicacité stratégique du mouvement, la véritable source de la force du Hamas réside dans sa structure collective et institutionnelle. Ce cadre lui a permis de surmonter les défis les plus extrêmes.

Sans cette résilience institutionnelle, les acquis du Hamas auraient probablement été désintégrés dès le début du conflit, offrant à l’État d’occupation la victoire politique décisive qu’il recherchait – une victoire qui n’a toujours pas été obtenue.

-

فؤاد إبراهيم-تحدّيات المتغيّر السوري: تنظيمات السلفية الجهادية وفلسطين

تحدّيات المتغيّر السوري-تنظيمات السلفية الجهادية وفلسطين : فؤاد إبراهيم

في تصريح نادر ومعزول لزعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن في 7 أكتوبر 2001، يقول: «لن تحلم أمريكا ولا من يعيش فيها بالأمن قبل أن نعيشه واقعاً في فلسطين وخروج القوات الأجنبية من جزيرة العرب». لم يترجم التصريح في هيئة جدول أعمال للتنظيم في أي مرحلة لاحقة، وبقي في إطار «المناكفة» الإعلامية مع الولايات المتحدة. ليس خافياً، أن استحضار القضية المركزية للأمة يحقق غرض التعبئة والاستقطاب. جاء التصريح بعد مرور شهر على هجمات الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001 الذي تبنته «القاعدة»، وكان فاتحة لمرحلة اشتباك واسع النطاق على مستوى العالم، وكان بمنزلة انتقال سردية الجهاد الأفغاني من المحلية إلى الكونية. تصدّرت «القاعدة» المشهد الإعلامي، وبدأت تنظيمات السلفية الجهادية تتناسل من التربة الأفغانية باتجاه «سياحة جهادية» مفتوحة وممتدة إلى مناطق أخرى داخل معسكر الخصم السوفياتي، أي جمهوريات آسيا الوسطى وشمال القوقاز المنضوية سابقاً في الاتحاد السوفياتي السابق (الشيشان وأوزبكستان وتركمنستان وطاجيكستان) نزولاً إلى العراق وسوريا واليمن.

كان وسط الجزيرة العربية مهد السلفية الحديثة على نهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1703 ـ 1792)، الذي أرسى معالم مدرسة إصلاحية تقوم على مبدأ تصحيح المفاهيم الدينية الشائعة، أو بلغته «كشف شبهات الكفّار والمشركين في أمور الاعتقاد». فكان المجتمع ساحة العمل المركزية، وبلغة أخرى، كان مشروع الوهابية مصمّماً من أجل إحداث التغيير الشامل من أدنى إلى أعلى. أسّس الشيخ خارطة طريق للأجيال السلفية اللاحقة، فكانت تضطلع بمهمة في الإصلاح الديني في المجتمع، أي «تصحيح العقيدة» وما علق بها من «بدع» وأضراب الشرك «الأصغر والأكبر».

لم تكن لدى الأجيال السلفية المتعاقبة اهتمامات سياسية واضحة خارج المجال الجيوسياسي الذي تعمل فيه، فقد نذرت نفسها لمهمة «حراسة العقيدة»، ومراقبة معتقدات الناس، وضبط السلوك الديني للأفراد، وضمان التزامهم بالفروض العبادية الروتينية (حضور المساجد بانتظام، وارتداء اللباس الشرعي بالنسبة إلى الذكور والإناث، وإطالة اللحية وحفّ الشارب بالنسبة إلى الرجال، ومنع تناول المسكرات ولعب القمار وكل ما خالف أحكام الشريعة).

تأثير التعاليم الوهابية على تنظيمات السلفية الجهادية بكل أنواعها كان، ولا يزال، شديداً وإلهامياً لجهة «الأجندة السياسية» الضيّقة، وقائمة الأولويات، ولائحة الأصدقاء والأعداء، فكان تنظيم «القاعدة»، رغم تمايزه الضئيل عن بقية تنظيمات السلفية الجهادية (بفعل الهامش النسبي لانتماءات فكرية متقاربة)، يؤكّد باستمرار في أدبياته السياسية ضرورة محاربة «الأعداء القريبين»، ويقصد بهم (الأنظمة العربية والحكومات المحلية)، قبل الانخراط في حرب أوسع ضد «العدو البعيد» (أي الولايات المتحدة والغرب عامة). وتصدر عقيدة التنظيم عن دعوى فحواها أن المعركة الأساسية هي تحرير الأراضي الإسلامية من الحكام العلمانيين والفاسدين.

على نحو مماثل، ركّز تنظيم «داعش» على إنشاء «الخلافة الإسلامية» المعلنة ذاتياً والدفاع عنها في العراق وسوريا، وكانت طموحاته الإقليمية في بلاد الشام أكثر إلحاحاً من تحرير فلسطين.

من جهة ثانية، تزاول الاختلافات الإيديولوجية والطائفية دوراً إغوائياً في مقاربة القضية الفلسطينية. غالباً ما تكون الجماعات الجهادية السلفية على خلاف مع الفصائل الفلسطينية المنخرطة بشكل أكثر مباشرة في النضال ضد إسرائيل، سواء «السلطة الفلسطينية» أو فصائل المقاومة الفلسطينية مثل حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، وغيرها من الجماعات العلمانية أو القومية. ويرى الجهاديون السلفيون أن هذه الجماعات، وخاصة «حماس»، ليست إسلامية بما فيه الكفاية، ويتهمونها بالتعامل (ويذهب البعض إلى اتهامها بالتعاون) مع دول الغرب أو غيرها من الدول «المرتدة».

وتعد حركة حماس جماعة إسلامية، ولكنّها تعرّضت لانتقادات من جانب الجهاديين السلفيين بسبب براغماتيتها في تعاملاتها مع الحكومات الأخرى ذات الغالبية المسلمة، بما في ذلك علاقاتها السياسية مع دول مثل قطر وتركيا، والتي ينظر إليها السلفيون على أنها معتدلة جداً. وللمفارقة، أن كثيراً من تنظيمات السلفية الجهادية، بما فيها «هيئة تحرير الشام» بصفتها أحد تنظيمات السلفية الجهادية ومن نسل «القاعدة»، وتقود اليوم العملية السياسية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، تحظى برعاية كاملة تركية وقطرية.

ينتقد الجهاديون السلفيون حركة حماس أيضاً بسبب انخراطها في النظام السياسي الفلسطيني، والذي يرون فيه شكلاً من أشكال التسوية أو المهادنة مع العلمانية أو حتى الردّة. غالباً ما ترفض الجماعات السلفية أي شكل من أشكال المشاركة السياسية التي لا تستند إلى تفسيرها الصارم للإسلام.

بالنسبة إلى عدد من الجهاديين السلفيين، لا يمثّل الكيان الإسرائيلي التهديد الوجودي نفسه الذي تمثله الأنظمة العربية العلمانية أو القوى الغربية. وفي حين تنظر هذه الجماعات إلى «إسرائيل» بكونها عدواً، فإنّها، بدلاً من ذلك، تعطي الأولوية لإقامة الخلافة الإسلامية وتحكيم الشريعة ومحاربة البدع. وكثيراً ما يُنظَر إلى إسرائيل بصفتها عضواً في التحالف «الصهيوني الصليبي» الأوسع، ولكن الحركة الجهادية تركّز عادة على مواجهة الحكّام المسلمين المرتدين المفترضين، الذين تحسبهم تهديداً أشد إلحاحاً للإسلام، وهنا يبرز التوجيه الوهابي الخفي في ترتيب سلّم الأولويات العقدية والأعداء الوجوديين.

وفي حالات كثيرة، تزعم الجماعات الجهادية أن تحرير فلسطين لا يمكن أن يحدث إلا بعد هزيمة «الأعداء القريبين» (الأنظمة العربية والغرب). وهم يعتقدون أنّه بمجرد إنشاء دولة إسلامية حقيقية في العالم الإسلامي، فإن القتال ضد إسرائيل سيصبح أكثر جدوى.

ونقرأ في سيرة القاضي الشرعي العام في «جيش الفتح» الشيخ السعودي عبد الله المحيسني، القادم من معقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسط نجد، والذي انتقل إلى بلاد الشام في أكتوبر 2013 للوساطة بين تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» ولكن وساطته فشلت، أنه قرّر الالتحاق بـ«أحرار الشام» تحت قيادة أبو محمد الجولاني وأصبح القاضي الشرعي فيه ومقاتلاً في صفوفه، وكان يرى بأن قتاله وأتباعه في حلب وبلاد الشام هو «للدفاع عن أهل الخليج».ثمة مدسوس عقدي لا يرى في الكيان الإسرائيلي عدواً مباشراً، ولا فلسطين قضية أولى. ولا غرابة أن ينفجر «الانفلات الطائفي» غير المسبوق، والمحبوس طوال مدة «طوفان الأقصى»، دفعة واحدة فور سقوط النظام

ما يلفت في سيرة المحيسني موقفه من فلسطين والجهاد ضد الكيان الإسرائيلي. وفي مقابلة مع صحيفة «الأخبار» نشرت في 21 سبتمبر 2016، كان المحيسني منحازاً للنظام التركي، وفي الوقت نفسه شديد الصراحة والصرامة في مواقفه ضد إيران وحزب الله وحتى الشيعة، مجتمعاً وعقيدة. وفي السؤال عن موقف جماعته (حركة أحرار الشام) من العدو الإسرائيلي، وأنها رغم السيطرة على جبهة محاذية له لم تطلق الجماعة رصاصة ضد الكيان الإسرائيلي، ولم تفتح معركة، بل سمحت لجرحاها بالتطبّب في المستشفيات الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلة. فكان جواب المحيسني «إن العدو الصائل أولى»، ويقصد به «المعتدي على غيره بغير وجه حق، بقصد سرقة ماله أو انتهاك عِرضه أو سفك دمه أو اغتصاب أرضه»، وللمعتدَى عليه عندئذ شرعاً أن يدفع المعتدي بما يراه مناسباً لدفع شرّه وعدم تمكينه من النَّيْل من عِرضه أو دمه أو ماله أو أرضه ولو كان بقتل الصائل، استناداً إلى الآية الكريمة: «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ». وفي تفسير المحيسني أن «ثمة عدواً مباشراً يهاجمنا اليوم وهو الجيش السوري وحلفه، فلماذا نستعجل بفتح جبهة مؤجّلة؟». تفسير أثبتت الأيام، وبعد سقوط النظام السوري على وجه الخصوص، أن مقاومة العدوان الإسرائيلي ليست مدرجة على جدول أعمال التنظيم السلفي الجهادي الحاكم. بل إن المحيسني نفسه علّق في حسابه على منصة «إكس» في 20 كانون الأول الجاري على قرار الإدارة الأميركية إلغاء المكافأة المالية وقدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني، بشكل احتفالي وختم تعليقه بعبارة «الحمد لله».

ويلحظ أن احتلال الجيش الإسرائيلي لمواقع إستراتيجية من سوريا وتجاوز اتفاقية الحدود لسنة 1974 والسيطرة على جبل الشيخ الإستراتيجي والقنيطرة وقرى أخرى والاقتراب من درعا وعلى مسافة قصيرة من العاصمة دمشق، لم يحدث تغييراً لافتاً في الموقف السلفي الجهادي. وحتى رئيس «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) صرّح لتلفزيون «سوريا» في 14 كانون الأول: «الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة». وعاد الجولاني وصرّح في 17 كانون الأول بأنه «لن يسمح للبلاد بأن تستخدم كمنصة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى». تصريحات متوالية بلغت ذروتها في مقابلة محافظ دمشق ماهر مروان مع شبكة الإذاعة العامة الأميركية (إن بي آر) في 27 كانون الأول بأن «سوريا ليست لديها مشكلة مع إسرائيل». ما يلفت الانتباه في رد المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية الجديدة على تصريحات المحافظ مروان أنها كانت مواربة، واكتفت بجملة حمّالة أوجّه، بوصف تصريحاته بأنها «قد لا تعكس الموقف الرسمي للدولة».

في الخلفيات، إن لغة التطمين المشدّدة لا تعكس موقفاً سياسياً فحسب، بل ثمة مدسوس عقدي لا يرى في الكيان الإسرائيلي عدواً مباشراً، ولا فلسطين قضية أولى. ولا غرابة أن ينفجر «الانفلات الطائفي» غير المسبوق، والمحبوس طوال مدة «طوفان الأقصى» بفعل تلاحم جبهات الإسناد مع صمود غزة ومقاومتها، دفعة واحدة فور سقوط النظام السوري، حيث بدأت عملية إغراق هوجاء لخطاب طائفي تكفّلت به مجاميع افتراضية وذباب إلكتروني، ومكائن تغذية آلية تحقن الأجواء العامة بمواد وتوجيهات وفرمانات طائفية تشارك فيها دوائر مشبوهة أميركية وأوروبية وإسرائيلية وبعضها عربي وإسلامي وأيضاً جماعات سلفية. وفي النتائج، تأكّدت المعادلة مرة أخرى: كلما استفحل الخطاب الطائفي وتفشى كانت فلسطين الخاسر الأول، وهذا يجعل «الطائفية» بضاعة صهيونية، إمّا بالتصنيع أو بالترويج، فيما تتحوّل بلدان العرب والمسلمين إلى سوق استهلاكية نموذجية. والأنكى، أن الخدعة الطائفية تنطلي مرة وألف مرة ولا يزال جسد الأمة بلا مناعة، وكأنها مجبولة على السقوط في الفتنة، ومبرمجة تكوينياً على أن تكون الطائفية مصدر إغراء وإغواء على مر السنين. أو كأن اللعبة الطائفية هي السلوة التي تشبع غريزة مكتومة أو تملأ فراغاً دائماً.

ومن النقاط الفارقة، في حين تشكّل فلسطين قضية رمزية ودينية مهمة بالنسبة إلى عدد من المسلمين، وخاصة في ما يتصل بالمسجد الأقصى، فإن الجهاديين السلفيين لا ينظرون إليه بالضرورة كأولوية إستراتيجية. فهم أكثر اهتماماً بالسيطرة الإقليمية في منطقة غرب آسيا، وخاصة في مناطق مثل العراق وسوريا وأجزاء من شمال أفريقيا. ويحتل تركيزهم على إقامة الخلافة والدفاع عنها في هذه المناطق الأولوية على قضايا أخرى، بما في ذلك فلسطين.

إن مجموعات سلفية جهادية، مثل داعش، كان جوهر طموحاتها الإقليمية يتركز حول بلاد الشام (سوريا والعراق)، ولم تكن تعطي الأولوية للصراع الخارجي مع إسرائيل، ولم نقرأ في أدبياتها ما يوحي بحضور فلسطين في جدول أعمالها، وكانت على استعداد لنقل أثقالها البشرية والتنظيمية والعملياتية إلى القارة الأفريقية ووسط آسيا بدلاً من ذلك.

وفي محاولة هروبية، صاغ تنظيم «القاعدة» صراعه مع الكيان الإسرائيلي كجزء من صراع أوسع ضد الإمبريالية الغربية لكنّه لم يجعل تحرير فلسطين هدفاً عملياتياً مركزياً، وبذلك أصبحت فلسطين في أحسن الفرضيات هدفاً مؤجّلاً أو خارج دائرة الاهتمام.

لناحية الاعتبارات التكتيكية والموارد، تلوذ تنظيمات السلفية الجهادية بحجّة فحواها أنها تعمل في سياقات محلية جداً حيث يمكنها الحصول على دعم من السكان المحليين أو الجمعيات الخيرية. إن الانخراط في القضية الفلسطينية يتطلب منها توجيه الموارد والمقاتلين إلى جبهة بعيدة وعسكرية جداً، وسيكون هذا صعباً نظراً إلى قيود القدرات العملياتية للمجموعات والديناميكيات الجيوسياسية الراسخة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي ينطوي على جهات فاعلة أخرى من الدول وغير الدول ذات نفوذ طويل الأمد في المنطقة. بكلمات أخرى، إن الانخراط في المشروع الفلسطيني يتطلب ترتيبات لوجستية معقدّة، وخطاباً تعبوياً ليس موجوداً في البنية العقدية السلفية، يضاف إلى ذلك الذريعة الرائجة بأن عامل الجغرافيا يبقى عائقاً أمام الاشتباك مع العدو. وإذا كانت الذريعة لها أنصار في زمن سابق، أي في مرحلة حكم بشار، فإن سقوطه جعل الحدود مع الكيان الإسرائيلي مباشرة.

وفيما تمثّل فلسطين قضية عربية وإسلامية عليا، فإنّ عزوف الدول العربية والإسلامية عن دعم فصائل المقاومة الفلسطينية في نضالها ضد العدو الإسرائيلي وتالياً تصدي إيران لهذه المهمة، أوجد مبرراً لدى تنظيمات السلفية الجهادية للتحرر من أي التزام ديني وأخلاقي، فلم تعد فلسطين تحظى بموقع محوري. تمكّنت حركات المقاومة الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي من بناء شبكات واسعة وعلاقات راسخة مع القوى الإقليمية مثل إيران، التي توفر لها الدعم المالي والعسكري وإلى حد ما تركيا. ومن انعكاسات هذه العلاقة الوطيدة بين حركات المقاومة الفلسطينية وإيران، أن تنظيمات السلفية الجهادية، التي غالباً ما ترفض نفوذ القوى الشيعية مثل إيران، ترفض الاندماج في الأطر السياسية والعسكرية الفلسطينية القائمة، بل ولا حتى تشكيل أطر موازية، وفي نهاية المطاف نأت بنفسها عن الملف الفلسطيني في الأساس.

ما سبق يحيل إلى دور الانقسام السنّي الشيعي في تخفيض مستوى الاهتمام بالقضية الفلسطينية في الوسط السلفي الجهادي. أفضى الانقسام إلى الحد من مشاركة مقاتلي تنظيمات السلفية الجهادية في فلسطين. فإيران هي من الداعمين الرئيسيين لحركات المقاومة الفلسطينية مثل حماس (رغم أنها نأت بنفسها عن اكتساب صبغة سياسية أو محورية محدّدة قبل «طوفان الأقصى») والجهاد الإسلامي في فلسطين، ولكن الجماعات الجهادية السلفية، وخاصة «داعش»، تنظر إلى إيران والمسلمين الشيعة بكونهم عدواً أساسياً. ونتيجة لهذا فإن أي تحالف مع الجماعات التي تدعمها إيران سوف يُنظَر إليه بوصفه مشكلة عقدية، أي مسألة تراوح بين الإيمان والكفر.

يضاف إلى ما سبق، النزاع البيني، حيث انشغل عدد من الجماعات الجهادية السلفية بالصراعات الداخلية، وخاصة بين فصائل «القاعدة» و«داعش». وقد انخرطت هذه الجماعات في صراعات مكثفة حول القيادة والاختلافات الأيديولوجية، الأمر الذي أدّى إلى تحويل الانتباه والموارد بعيداً من الحملات الخارجية مثل فلسطين. على سبيل المثال، أعرب تنظيم «القاعدة» في بعض الأحيان عن دعمه الخطابي للمقاومة الفلسطينية، ولكن تركيزه الفعلي كان على القتال في دول مثل أفغانستان والعراق وسوريا، وسعى إلى بناء نفوذه وترسيخ وجوده التنظيمي والعملياتي.

باختصار، تمتنع الجماعات الجهادية السلفية عن إعطاء الأولوية لفلسطين لأسباب عدة، بما في ذلك تركيزها على إقامة خلافة عالمية، والاختلافات الطائفية والأيديولوجية مع الفصائل الفلسطينية، والقيود التكتيكية، وهدفها الأوسع المتمثل في مواجهة ما تحسبها تهديدات أكثر إلحاحاً تفرضها الأنظمة العلمانية والغرب. وفي حين أن فلسطين ذات أهمية رمزية لكثير من المسلمين، فإنها لا تتوافق مع الأهداف الأساسية لهذه الجماعات، التي ترى أن القتال ضد الأنظمة «المرتدة» المحلية والغرب هو شاغلها الأكثر إلحاحاً. ومع صعود «هيئة تحرير الشام»، بصفته أحد مكوّنات السلفية الجهادية، مع لفت الانتباه إلى التحسّن الخطابي المستحدث لدى قادة «الهيئة» بعد استلامها الحكم في سوريا، لم يطرأ حتى الآن أي تغيّر حقيقي ولافت في موقف «الهيئة» أو غيرها من تنظيمات السلفية الجهادية من القضية الفلسطينية، بل لا تزال في عداد القضايا المؤجّلة.

* فؤاد إبراهيم – كاتب عربي -

Mohamed Bouhamidi-L’éveil à la conscience nationale. Salah Mebroukine

L’éveil à la conscience nationale. Salah Mebroukine par Mohamed Bouhamdi

29 Janvier 2019 ,

La naissance en 1927 à Béjaïa, on écrivait et disait en français, Bougie, de Salah Mebroukine ne portait en elle aucun signe particulier du destin. Pourtant, orphelin il devra à sa mère d’être resté, ou plutôt d’être retourné du village Iazzouguen non loin de là, à Béjaïa et d’avoir connu l’école, au prix d’infinis sacrifices de sa génitrice.

Avec ses camarades de classe, Abdelouahab Hamou et Kaci Khelil, ils formèrent un trio d’inséparables. Le ciment s’était formé hors du milieu social habituel mais à la suite du compagnonnage scolaire, sélectionnés, si on ose dire, par la complétion imposée aux élèves indigènes par le milieu ambiant, raciste et dévalorisant. Il cessa ses études au grand dam de sa mère pour devenir le soutien de sa famille. Ils continuèrent cependant à se voir et à partager une passion fondamentale : la lecture.

Les livres leur assuraient une source infinie de thèmes. Le trio discutait de la guerre, de la condition des indigènes, du racisme qu’ils rencontraient partout et tous les jours et au passage, nous apprenons de Mebroukine, qu’en 1939, la petite élite musulmane ne voyait que la citoyenneté française comme voie d’égalité.

Un jour ordinaire de la 2ème guerre mondiale Aizel Rabah, renvoyé du lycée pour propos séditieux fils d’un entrepreneur, leur aîné de deux ans s’associe aux trois amis. Il ne fera pas mystère que leur sérieux, leur bonne conduite, leur aura social l’ont mené vers eux. Après une longue approche, une propédeutique à l’action politique, faites de débats maîtrisés autour de question et de thèmes du moment, puis autour du PPA interdit par le pouvoir Vichyste ardemment soutenu par les colons, Rabah, leur glissera un vieux numéro du journal du PPA, qui en attestera l’existence réelle dans cette belle ville de Béjaîa où il n’est pas encore implanté.

Ils sont les membres de la première cellule PPA de la ville, voire de la région. Ils étaient encore ados, seize à peine.

Ils devront appliquer sans faille, les règles qui ont mené vers eux Rabah : sélectionner les futurs militants sur la base de leur bonne conduite, leur sérieux, leur aura social : règle de base de toute action d’implantation d’une avant-garde.

Tous les militants de partis clandestins connaissent ces lois de la vie clandestine ; il y va aussi, et peut-être d’abord de la sécurité de l’organisation.

Cette première cellule va, à son tour, sélectionner, recruter, former des militants et des cellules dont l’action de propagande se fera voir sans que jamais la police ne les détecte.La cellule deviendra direction régionale avec le développement de l’implantation. Les ados apprendront vite à créer la couronne qui protègera le parti en envoyant les militants faire le travail dans des fronts, des organisations supra partisanes comme les AML, les scouts, les équipes sportives ou au cours des cérémonies à caractère social : mariages, soirées funèbres, circoncisions avec un plan préétabli des idées à exposer.

Mebroukine restitue, avec une grande vérité du détail de l’apprentissage, l’adaptation naturelle à la clandestinité d’une société et d’un peuple recrus des répressions coloniales.

Ce n’est évidemment pas le seul intérêt de ce récit. Le souvenir des efforts et des ruses de l’implantation du parti dans les villages, nous plonge dans la réalité profondément inquiétante que vivaient nos campagnes. Enclavés les douars, mechtas, ilots d’habitations étaient coupés du monde. Les montagnards ne se rendaient à pied, quelque fois à dos d’âne et de mulets, dans les marchés hebdomadaires, que pour, quasiment, du troc. La production suffisait à peine à la survie. La politique de colonisation, outre les séquestres qui ont arraché aux algériens des centaines de milliers d’hectares de bonnes terres, avait rejeté les paysans algériens, dans ces enclaves isolées. Dans cette vallée de la Soummam, les paysans savaient de quoi il s’agissait, puisqu’ils furent massivement dépossédés au profit des colons et de leurs collaborateurs indigènes.

Mebroukine met l’accent sur le surcroît de la ruse coloniale qui commanditait et alimentait un courant des pratiques religieuses, obscurantistes, faites de superstitions, de naïvetés sur les effets des talismans ( les paysans tenaient aussi pour miraculeux les talismans d’un vieux juif vivant dans la région), des poudres de perlimpinpin. Mais essentiellement la prédestination, socle de la fatalité, était l’arme fatale de ce courant religieux sur la conscience des algériens. Comme dirigeants de la région, les trio, plus Rabah, développèrent les actions d’éveil avec les Ulémas et les scouts. Beaucoup d’entre nous, assez vieux pour s’en souvenir, retrouveront avec émotion les noms des cheikhs Ali Chentir et El Hadi Zerouki, qui construisaient avec d’autres les pratiques religieuses d’éveil à la conscience nationale et aux valeurs de résistance anticoloniale que le wahhabisme et le salafisme essayeront de calomnier et de détruire après l’indépendance.

Les moments les plus forts de l’implantation du PPA dans les montagnes de la Soummam restent la description de la misère effroyable dans laquelle survivaient les paysans, la mortalité enfantine et celle des parturientes très élevées, l’éloignement de toute possibilité de soins, pas même de médecins de campagne, tuait les adultes aussi sûrement que les maladies. Sous-nutrition, malnutrition, maladies et isolement des douars relevaient du génocide.

L’extermination coloniale ne se réalisait pas que dans les massacres guerriers.Mebroukine aura l’honneur et le bonheur de rencontrer et de travailler avec Mohamed Belouizdad quand ce dernier était responsable de la Wilaya de Constantine, Boudiaf venu récupérer les cinq membres sélectionnés par lui pour rejoindre l’O.S, M’hamed Yazid sympathique leader des prisonniers politiques de Serkadji. Il croisera Abdelhamid Benzine dans les rangs du PPA parmi les responsables qui entouraient Belouizdad.

Ce livre est une mine d’informations sur les rapports avec les autres courants politiques. Mais tout au long de cette restitution nous apparaissent clairement que les contradictions internes à notre mouvement de libération nationale se concentraient autour de la question pour l’Algérie d’être à moitié sous une tutelle française acceptée ou supportée ou alors d’être totalement indépendante, dans un destin libéré de la France coloniale. Réforme ou révolution, telle était la question.

Ce tome premier se termine avec la détention de Mebroukine et sa vie nouvelle dans les prisons d’Algérie creusets où fusionnaient les militants issus de toutes les régions, dans sa vie de banni

L’image des petits ruisseaux qui font les grandes rivières peut venir à l’esprit du lecteur de ces mémoires de Salah Mebroukine. Elle ne résistera pas longtemps à la lecture du récit, la formation du réseau sanguin, donc plus complexe, qui irrigue un nouveau corps est plus appropriée. Peut-on appeler ainsi, ce livre d’histoire qui se présente en même temps comme histoire individuelle de l’homme mais qu’on découvre plutôt comme histoire d’une mise en place d’une organisation politique, le PPA.

La grande richesse de ces mémoires réside justement dans le rôle de loupe, voire de microscope quelquefois, dirigée sur de faits ténus qui éclairent le long travail de construction de note mouvement national. Concentrées bien sûr sur le parti de Mebroukine, elles nous découvrent avec plus de vie les rencontres, divergences, convergences, croisées et tenant toujours de la conjoncture.

L’intérêt suprême de ces mémoires est dans cette écriture de l’histoire par le bas, par la construction du mouvement à partir la volonté d’être face à la négation coloniale.

M. B

L’éveil à la conscience nationale Tome 1. Salah Mebroukine. Hibr Editions. Alger 2018.

Source : Horizons du 30 janvier 2019

-

Laure Lemaire-La Guyane : une fusée dans les luttes revendicatives

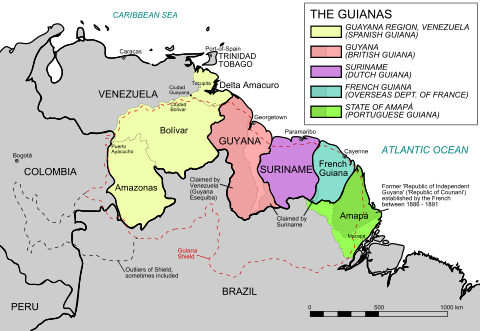

Le nom Guyane, d’origine amérindienne signifie « terre d’eaux abondantes » en arawak. Sa côte est reconnue par Christophe Colomb en 1498.

Historiquement, sur le plateau de Guyane, outre les Français, se sont installés:les Britanniques(Guyana) ;les Espagnols(Guyane vénézuélienne et Guayana Esequiba) ; les Néerlandais(Suriname) ; les Portugaise (Amapá).

Cet ensemble géographique est délimité au nord et à l’ouest par le fleuve Orénoque ( Venezuela) au nord et à l’est par l’océan Atlantique, au sud et à l’est, par le río Negro et l’Amazone jusqu’à son embouchure ( Brésil). 97 % du territoire est couvert d’une forêt équatoriale riche et peu fragmentée.

Dans la zone de Cayenne, dés 1539, 120 familles espagnoles s’implantent sur l’île et d’autres Européens occupent ponctuellement les embouchures fluviales. Les Amérindiens doivent faire face à un important taux de mortalité, dû aux guerres menées par les nouveaux arrivants qui apportent des maladies pour lesquelles ils ne sont pas immunisés.

La Guyane est la 2° région de France pour sa superficie (derrière la Nouvelle-Aquitaine), mais la moins peuplée (300000 hab. en 2023).

La colonisation- Elle est d’abord le fait de travailleurs européens, les « engagés », également appelés les « 36 mois » parce que liés par un contrat de 3 ans à leur maître. Cette tentative, faute de volontaires, est très vite remplacée par des esclaves africains, utilisés dans les « habitations » (exploitations agricoles) à la culture des produits coloniaux : sucre, épices, chocolat et café. L’esclavage est en grande partie régi par les textes du Code noir (1685).

Cette société d’habitations reste le modèle économique dominant en Guyane jusqu’à la 2° abolition de l’esclavage en 1848, mais le sol est pauvre et elle reste sous-peuplée. Entre la France et le Brésil, plusieurs 100aines de km2 sont « Contesté » et deviennentt un territoire neutre, refuge d’aventuriers, de bagnards échappés ou d’esclaves en marronnage.

Pendant la Révolution déjà, la Guane française devient lieu de déportation politique; puis en 1798, alors qu’elle est érigée en département, des « déportés de fructidor » et de prêtres réfractaires y seront enterrés.

L’esclavage est définitivement supprimé en France par le décret en 1848 de la IIe République, sous l’impulsion de l’abolitionniste Victor Schœlcher.

La disparition de la main-d’œuvre servile met un point d’arrêt à l’économie coloniale mais pour pallier le manque de main-d’œuvre mais surtout pour débarrasser la métropole d’opposants politiques républicains et de délinquants de droit commun, Napéon III crée des bagnes en Guyane.. Ils accueillent des transportés, des déportés, des politiques « bagnes des Annamites », puis des relégués jusqu’en 1946. Peuplés d’opposants politiques et d’intellectuels indochinois, mais aussi de petits délinquants, voleurs et proxénètes, ces bagnes seront un échec cuisant. Les essais de peuplement de la Guyane par des ouvriers « libres » issus de l’immigration (Afrique, Inde,Madère) ne seront pas plus durables.

Ruée vers l’or- En 1855, un site aurifère est découvert dans l’Est sur l’Arataye, un affluent de l’Approuague. Dans l’Ouest, de l’or est extrait de la rivière Inini (Haut-Maroni). C est le début d’ une ruée vers l’or, avec 10 000 chercheurs en activité, entraînant une croissance du commerce local souvent artificielle, et l’arrêt des dernières activités agricoles par manque de main-d’œuvre.

Le bagne- Saint-Laurent-du-Maroni, Cayenne et les îles du Salut furent des lieux de déportation pour les condamnés aux travaux forcés de 1852 à 1946, date à laquelle elle obtient le statut de département d’outre-mer.. Le capitaine Alfred Dreyfus, entre autre, y fut envoyé en 1894. L’Empire attendait des détenus qu’ils fussent aussi des colons (comme en Nouvellle Calédonie) mais ce fut un échec. La fermeture du bagne a été obtenue suite de la publication de 27 articles d’ Albert Londres; en 1938, date du dernier convoi de bagnards, mais ce n’est qu’en 1945 que l’Assemblée constituante décida de rapatrier les survivants (très peu sont restés). L’opération prit 8 ans. Un film est l’ adaptation du roman Papillon, tatouage et surnom de l’auteur Henri Charrière en 1969, son autobiographie. Steve McQueen est Henri Charrière « Papillon » et Dustin Hoffman, Louis Delga.

La population est groupée dans les communes du littoral, le long de la RN 1 et au bord des grands fleuves et de leurs estuaires. Les communautés venant de 80 pays, coexistent aujourd’hui avec 40 nationalités, (2006) :

- les Créoles guyanais, mulâtres : 30 %, localisée à Cayenne;

- les Antillais guadeloupéens (+ peu de Martiniquais), créolophones : 5 %, localisée sur le littoral;

- les Guyanais d’origine métropolitaine : 13 % dans l’agglomération de Cayenne, Kourou et le littoral;

- les descendants des Noirs Marrons, appelés « Bushinengués » : 6 % dans des villages, le long du fleuve et Saint-Laurent-du-Maroni;

- les 6 ethnies Amérindiennes, de langue arawakienne, caribe, tupi vivent dans la partie amazonienne et un gros village au nord ouest, Awala. Ils sont estimés à 8 000 personnes en 2015. Leurs droits à la propriété collective de leurs terres, sur lesquelles ils étaient autrefois souverains, n’étaient toujours pas reconnus.

- les palliateurs de la suppression de l’esclavage : Chinois, Saint-Luciens, Libanais ou travailleurs originaires d’Inde.

- les immigrés des années 1960, originaires du Brésil, d’Haïti et du Suriname : 36 % (avec les Bushinengués). Ils vivent à Cayenne, Saint-Laurent et Kourou;

- les Hmongs, réfugiés du Laos (1974-1977):4000 individus qui produisent 3/4 des fruits et légumes du département sur des terres qu’ils ont eux-mêmes défrichées.

Le Centre spatial guyanais En 1964, le général de Gaulle prend la décision de construire une base spatiale en Guyane, destinée à remplacer la base saharienne située en Algérie à Hammaguir.

La position du département est privilégiée, proche de l’Equateur avec une large ouverture sur l’océan. Le Centre spatial guyanais (CSG) depuis les 1° fusées « Véronique », devient le port spatial de l’Europe avec des lanceurs comme Ariane qui se révèlent un véritable succès commercial dans le monde. Il est aujourd’hui exploité par le Centre national d’études spatiales (CNES), Arianespace et l’Agence spatiale européenne (ESA). Le CSG développe aussi le Programme Vega, et une base de lancement Soyouz construite à Sinnamary. D’ici le 2° trimestre 2022, la Guyane va assister au lancement de la nouvelle fusée Ariane 6, projet développé en 2014.

En 1982, les lois de décentralisation entrent en vigueur et un transfert de compétences s’opère vers les collectivités territoriales, responsables du développement de la Guyane

La recherche de mines et sources d’hydrocarbures liquides ou gazeux au large de la Guyane est une menace pour le tourisme et la pêche (piliers de l’économie guyanaise). Total a déposé un permis de forage d’exploration dit « Guyane Maritime » en 2011, accordé et prolongé par le gouvernement jusque juin 2019. l’Autorité environnementale lui a demandé de compléter son étude pour mieux évaluer l’impact d’un possible accident (éruption de puits, polluants présents dans les boues de forage, pollution sonore induite lors des tirs d’explosifs…) à cause de l’explosion de la plate-forme pétrolière DeepWater Horizon de BP. Depuis 2016, les permis d’exploitation minière se sont multipliés. En mai 2018, près de 300 000 ha étaient déjà concernés par des activités d’extraction ou des projets de recherches minières. L’espace maritime guyanais jusqu’à là peu exploré, permettait d’accueillir d une biodiversité particulièrement riche, dont de nombreuses espèces de dauphins et de baleines.

L’économie de la Guyane est fortement dépendante de l’Hexagone et de l’industrie spatiale. Il existe peu de lignes aériennes directes à destination des autres pays de l’Amérique du Sud (sauf Suriname et Brésil). Il faut faire escale à Pointe-à-Pitre ou à Fort-de-France–Aimé Césaire .

Le taux de chômage officiel en 2013 est de 21,3 % de la population active, soit l’un des plus élevés de France, contre 17,10 % en 2022

Santé– La Guyane compte 2,5 fois moins de médecins généralistes et spécialistes que la France métropolitaine. Elle ne possède que 37 lits de réanimation pour 283 000 habitants. Le paludisme et la dengue (avec des formes hémorragiques parfois mortelle depuis 1990,) ont une incidence élevée en Guyane avec la fièvre jaune et la tuberculose.

Le manque d’accès à l’eau potable est rencontré dans de nombreuses communautés et quelques prises d’eau en rivière destinées à alimenter le réseau peuvent être non-opérationnelles en raison d’intrusions salines venues de l’océan (le « front salé »). Cela augmente le risque de maladies infectieuses. La prévalence du sida/VIH est la plus élevée ; en 2012, les Caraïbes sont la 2° région la plus touchée après l’Afrique ».

En 2012, la mortalité infantile par maladies infectieuses et parasitaires (hors-sida) y est la plus élevée de France ( 551 pour 100 000 en Guyane, contre 182 en métropole (Inserm). La mortalité périnatale et maternelle y dépassaient celles des autres DOM.

Intoxications d’origines industrielles- Les sols pauvres et acides favorisent la circulation du mercure utilisé depuis longtemps par l’orpaillage, et du plomb (source de saturnisme).

A l’Ouest, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Mana ont mis en évidence de « fortes imprégnations au plomb » ; dans un village, 48 % des habitants et 93 % des enfants de moins de 7 ans avaient une plombémie dépassant à 100 μg/L (seuil de définition du saturnisme en France) et d’autres analyses »ont confirmé un problème pouvant « concerner l’ensemble de la Guyane et les pays limitrophes (Surinam, Brésil) ». La source au plomb serait alimentaire. La pauvreté, un faible niveau de scolarisation, le fait d’avoir préparé du couac (semoule)durant la grossesse ou d’avoir mangé du gibier ou bu de l’eau de pluie (plutôt que du robinet ou en bouteille) et le fait de parler le nenge tongo sont associés à une plombémie plus élevée. En outre, les femmes vivant en amont du fleuve Maroni sont plus touchées qu’à l’aval. À Saint-Laurent-du-Maroni la plombémie maximale est de 25,8 μg/L dans le centre-ville à 42 μg/L sur l’île Bastien et Portal.

L’inaction des pouvoirs publics, est dénoncée dans Nager avec les piranhas (2017) de Michel Onfray.

Le mouvement social de 2017 en Guyane débute le 20 mars 2017 à Kourou et se généralise sur tout le territoire. Son origine est liée à l’insécurité et au manque d’infrastructures dont se disent victimes les habitants de ce DOM. Il a provoqué le report de tir d’un lanceur Ariane ainsi que du retard dans l’arrivée de plusieurs satellites au Centre spatial guyanais. La situation se débloque par l’accord de Guyane, signé le 21 avril et par lequel le gouvernement Cazeneuve finit par débloquer plus d’un milliard d’euros pour financer des projets visant à améliorer la vie dans le département.

La forte explosion démographique à la suite de l’ouverture du centre spatial de Kourou, avec une immigration en provenance du Brésil, du Suriname et d’Haïti, provoque des difficultés pour gérer des tensions inter-communautaires, une crise économique, et une augmentation de l’insécurité. En 2016, on observe 42 homicides pour 252 000 hab ; le nombre annuel de 2 338 vols avec violence. Cayenne, chef-lieu du département, a enregistré une moyenne de 140 faits délinquance pour 1 000 hab. Dans le même temps, les effectifs de la compagnie départementale d’intervention du commissariat diminuaient, passant de 66 à 45 policiers en 2 ans. Entre promesses non tenues et moyens indigents, la sécurité est en dérive : pas de nouveau commissariat malgré des engagements de Nicolas Sarkozy, 15 policiers de plus au lieu des 60 promis par Bernard Cazeneuve, pas de brigade fluviale ou de radar sur les fleuves frontières, des locaux de justice obsolètes. Seule une antenne de répression des trafics a été créée avec 9 policiers, alors que le nombre d’interpellations de trafiquants de drogue est en augmentation (183 en 2014 pour 371).

La grève commence dans la ville de Kourou, le 20 mars 2017, initiée par le collectif des Toukans, celui des « 500 frères », et des syndicalistes de l’UTG de l’entreprise EDF. Ils mettent en place des blocages, d’abord pour protester contre la vente à un opérateur privé du Centre médico-chirurgical de Kourou géré par la Croix-Rouge, mais aussi pour attirer l’attention sur les problématiques d’insécurité, d’orpaillage illégal et d’immigration clandestine incontrôlée. Alors que 250 000 personnes vivent sur ce territoire, la préfecture a comptabilisé mardi midi (17H00 à Paris) 10 000 participants à Cayenne et 4.000 à Saint-Laurent-du-Maroni, les 2 plus grandes villes. Les protestations s’étendent à l’agglomération de Cayenne, chef-lieu de la collectivité territoriale unique française de Guyane, puis à Saint-Laurent du Maroni, dans l’ouest, et enfin dans les communes isolées dans l’intérieur des terres, à Maripasoula et Papaichton.

Les blocages par des barrages routiers filtrants puis la grève générale entraînent l’annulation de plusieurs vols entre Paris et l’aéroport international Félix Éboué, le report d’un tir de lanceur Ariane 5 transportant le satellite brésilien SGDC et le satellite coréen Koreasat, mais aussi la fermeture des écoles, de l’université, du port de commerce, des administrations et des commerces à partir du jeudi 23 mars, ainsi qu’une ruée de la population vers les biens de 1° nécessité et les stations-services. Des situations de rackets aux barrages voire d’agressions sont recensées.

Le 25 mars, plusieurs leaders locaux appellent à prolonger la grève générale depuis Kourou malgré l’envoi d’une mission interministérielle. Le 28 mars, qualifié de « journée morte », rassemble des milliers de grévistes pour bloquer le département. Le ministre de l’Intérieur Matthias Fekl et le ministre des Outre-mer Ericka Bareigts arrivent sur place le lendemain. M. Fekl rentre en métropole le 1er avril. Des membres indépendantistes de l’ UTG, réclament un « nouveau statut » pour la Guyane, malgré l’opposition du référendum de 2010 ; cette demande ne faisait pas partie des revendications initiales.

Le 3 avril 2017, le satellite Eutelsat nommé Eutelsat-172b quitte la Guyane pour revenir dans les ateliers Airbus situés proches de Toulouse. Par ailleurs, le lancement du satellite ViaSat, d’une valeur de 625 millions de dollars, prévu le 25 avril, est reporté. Le 4 avril, un nouveau rassemblement se tient à Kourou, avec 2 fois moins de participants que la 1° fois à Cayenne et au cours de laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Maroni Léon Bertrand s’exprime devant les manifestants.

Le 6 avril, alors que le mouvement s’essouffle, plusieurs voix s’élèvent parmi les élus pour appeler à la fin des barrages et celle du Medef qui appelle à la sauvegarde de l’économie, durement affectée par la grève. La maire de Cayenne Marie-Laure Phinéra-Horth appelle à son tour à « arrêter la crise » alors que certains membres appellent à « durcir » le mouvement et demandent 2,1 milliards d’euros en plus de ceux promis par le gouvernement Cazeneuve.

Dès le 7 avril, de nombreuses entreprises ont recours au chômage partiel de leurs employés. Le jour même, des membres du collectif Pou Lagwiyann dékolé se regroupent devant la préfecture et tentent de forcer la porte du bâtiment, en présence du collectif des 500 Frères. Les policiers font usage de bombes lacrymogènes. Le commissaire Terry de Cayenne, est agressé par des manifestants. Il perd connaissance, est transporté en urgence vers l’hôpital. Le lendemain, le commissaire Joël Terry recevait sur le seuil de sa chambre d’hôpital, la visite de représentants du mouvement des 500 frères.

Le 14 avril, le collectif ouvre les barrages « jusqu’à nouvel ordre » ceci, pour permettre la circulation lors du week-end pascal. Il précise que les barrages sont « ouverts, et non levés », la mobilisation continuant. Celui du centre spatial à Kourou, restent fermés, car stratégiques. Le collectif a rejeté l’idée d’envoyer une délégation rencontrer le président François Hollande, car il ne s’est pas intéressé à eux depuis le début du mouvement.

Revendications

Elles sont multiples et principalement axées sur la lutte contre l’insécurité, l’amélioration des services de santé, la lutte contre l’orpaillage illégal et l’immigration incontrôlée. Les grévistes d’EDF réclament des recrutements et des investissements pour améliorer les infrastructures électriques.

Le 1er avril, le collectif « Pou La Gwiyann dékolé » réclamait l’établissement d’un statut particulier pour la Guyane octroyant à cette dernière une plus large autonomie vis-à-vis de la métropole.

Accord

5 semaines après le début du mouvement, et à la veille du 1° tour de l’élection présidentielle, un accord est signé le 21 avril par le collectif, les 4 parlementaires guyanais, les présidents de la collectivité territoriale de Guyane, l’association des maires et par le préfet représentant le Gouvernement. Il acte « des mesures qui serviront d’amorçage pour le développement du territoire sur des bases nouvelles et qui repositionneront la Guyane sur une trajectoire d’égalité réelle avec le reste du territoire national, es réponses apportées par l’État n’ayant jamais été à la hauteur des difficultés singulières et réelles que la Guyane connaît ». Confirmant le plan d’urgence adopté par le Conseil des ministres le 5 avril à hauteur de 1 086 millions d’euros, dont 250 pour construire 5 lycées et 10 collèges en 5 ans, 300 pour une route à 4 voies et le doublement d’un pont, 212 en faveur de la CTG, la construction d’une cité judiciaire à Cayenne et d’une prison à Saint-Laurent-du-Maroni, des renforts de policiers et gendarmes. D’un montant cumulé de 3 milliards d’euros, les mesures prévoient aussi la rétrocession de 250 000 ha. de foncier à la CTG et aux communes.

Le 26 octobre, le nouveau Président de la République Emmanuel Macron est en visite officielle en Guyane pour répondre au Guyanais qui attendent la mise en œuvre des Accords, mais il refuse de rencontrer les signataires et ne donne pas suite à ses promesses.

Aperçu de la vie culturelle- Le carnaval est l’un des événements majeurs de Guyane. Le plus long du monde, il se déroule les après-midi de dimanche, de l’Épiphanie au début de janvier, et le Mercredi des Cendres en février ou mars. Des groupes déguisés selon la thématique de l’année, y défilent autour de chars décorés, au rythme des percussions et des cuivres. La préparation des groupes dure des mois pour défiler devant des milliers de spectateurs qui s’amassent sur les trottoirs et les gradins aménagés pour l’occasion. Puis au début de soirée, Touloulous et Tololos, personnages typiques du carnaval guyanais, se rendent dans les dancings pour participer aux fameux Bal paré-masqués.

Des groupes brésiliens, ceux du carnaval de Rio, sont également appréciés pour leurs rythmes et leurs costumes affriolants. La communauté asiatique participe aux défilés avec sa touche caractéristique, les dragons.

Survivance de la tradition du randé boutché, la Galette créole est consommée pendant toute la période carnavalesque.

Après vient la saison des graines et Pâques, qui est l’une des célébrations les plus importantes, surtout pour la communauté créole qui à pour tradition de consommer le Bouillon d’awara, le dimanche de Pâques. Pendant cette période, toute la population consomme les fruits de palmiers ( l’awara, l’awara dende, le maripa, le comou, le wasaï, le parépou). Ces graines endémiques des forêts amazoniennes peuvent être dégustées en jus, sorbet, glace, milkshake, gâteau, en punch, en huile, en sauce avec du couac et poisson salé, au petit déjeuner, dîner, souper…

La Guyane est un lieux primordiale de pontes pour les tortues marines, à l’échelle mondial, comme les tortues luths, olivâtres et vertes. Il n’est pas rare d’assister à des pontes sur les plages de Cayenne, Remire-Montjoly et Kourou, mais leur lieux de pontes favoris reste la plage des Hattes à Awala-Yalimapo. Un peu plus tard dans l’année, dans la même commune, on peut assister à la Nuit du Sanpula qui préserve et met en valeur les danses et musiques traditionnelles des peuples natifs et parfois les peuples Bushinenges tiennent le même rôle chez les Créoles.

Le marché du village de Cacao et sa fête des ramboutans, situé à Roura est incontournable pour découvrir et célébrer la culture asiatique du peuple Hmong. À l’instar des Victoires de la musique en Métropole, les artistes locaux sont récompensés annuellement lors de la cérémonie des Lindor de la musique guyanaise ; on retrouve les traditionnelles Chanté lannwèl.

-

Laure Lemaire- Du rififi dans les DOM-TOM

Cette série d’articles a pour but de mettre en évidence les luttes exemplaires qui se sont déroulées (se déroulent toujours) malgré la sourde oreille des gouvernements de la métropole. A bien des égards, elles peuvent donner des idées (sinon des leçons) à ceux qui ne supportent plus les méfaits de la mondialisation ultralibérale.1- Comment la France gère ses anciennes colonies d’Outre-mer

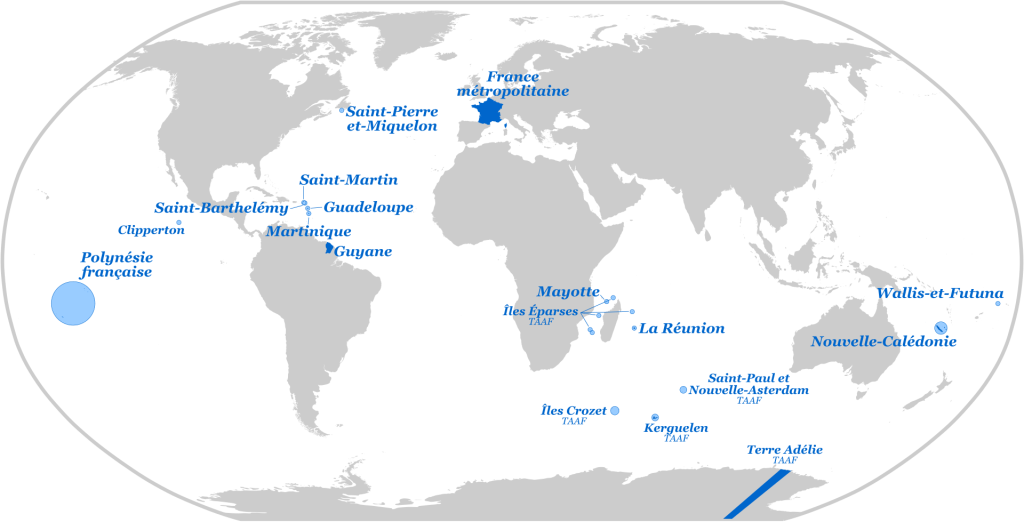

La France d’outre-mer comprend les territoires de la République française éloignés de la France métropolitaine, en Europe.

On parle aujourd’hui de DROM-COM (départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer), mais la dénomination de DOM-TOM (départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer) est encore la plus utilisée.

Ils sont tous très éloignés de la métropole : les Antilles françaises: 6 800 km de Paris,

la Polynésie:16 000 km (+ Papeete est à 5 700 km de l’Australie, son plus proche partenaire économique ), .la Nouvelle-Calédonie: 16 800 km. Tous sont des îles sauf la Guyane, mais qui est isolée du reste de l’Amérique du Sud par son enclavement entre océan Atlantique et Amazonie. Avec une superficie terrestre de 552 528 km2 en incluant la Terre Adélie et une population 2,5 M d’habitants en 2019, elle représente 18% du territoire terrestre et 4 % de la population de la France.

Ils permettent à la France de disposer d’une zone économique exclusive (ZEE) de 11 M de km2, soit la 2° après celle des États-Unis. Depuis 2015, 579 000 km2 supplémentaires de plateau continental sont exploitables exclusivement par la France dans le prolongement de la ZEE de plusieurs espaces ultra-marins.

À l’exception des Terres australes et antarctiques et de Saint-Pierre-et-Miquelon, situés en zone de climat froid, tous sont situés dans des zones climatiques tropicales ou équatoriales et sont soumis à des risques naturels importants (cyclones, tremblements de terre, volcanisme).

Sur les 2,7 M de personnes, les populations ont connu un fort mouvement migratoire vers la métropole depuis 1946 (voulue par la France) et, dans le même temps, la Guyane ou La Réunion connaissent une importante immigration.

Le droit d’outre-mer français remonte au droit colonial. Il est censé être identique au droit français de l’Hexagone, mais il en diffère.

Issus des anciens empires coloniaux français (du 16° au 18° et aux 19-20° siècles), ces territoires sont situés en Amérique, Océanie, dans l’océan Indien et en Antarctique. Ils recouvrent des réalités culturelles et politiques très variées et sont soumis à des régimes administratifs et juridiques très différents.

La situation économique les situe comme des « espaces opulents », notamment en raison des flux financiers en provenance de la métropole : le PIB par habitant, l’indice de développement humain (IDH) ou l’espérance de vie des entités de l’outre-mer sont largement supérieurs à ceux des pays voisins. Mais elle est extrêmement dépendante de la métropole : 60 % des échanges extérieurs des DROM ont lieu avec la métropole. De plus, l’agriculture, le tourisme et le bâtiment sont les 3 seuls secteurs des économies ultramarines.

Les niveaux de vie en outre-mer sont nettement inférieurs à ceux de la métropole : le salaire moyen lui est inférieur de 10 % et le chômage est 3 fois plus élevé. Les prix sont beaucoup plus élevé pour les produits de 1° nécessité (jusqu’à 35 % pour les carburants)

2- Evolution de leur statut

Les îles françaises des Antilles, la Guyane, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ont été conquises avant l’abolition de l’esclavage.

Au 19° siècle, la France colonise de nouveaux territoires en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Océanie, où une diversité de statuts existent : départements en Algérie, colonie, protectorat, auxquels s’ajoutent les mandats reçus de la Société des Nations au Proche-Orient. Aux Antilles françaises et à la Réunion, les habitants ont accès à la citoyenneté française alors qu’ailleurs son acquisition est difficile et les habitants soumis au régime de l’indigénat.

Pendant la 1° Guerre mondiale, engagé volontaire, Jean Ralaimongo (nationaliste malgache, membre dirigeant du mouvement national malgache Vy Vato Sakelika (V.V.S, « fer, pierre, Réseau »), président de la Ligue française pour l’accession des indigènes de Madagascar aux droits des citoyens français, est le 1° à réclamer le statut de département d’Outre-mer. Réclamant « Madagascar département français », et pour tous les Malgaches la citoyenneté française au même titre que ceux nés sur le territoire national.

À l’issue de la 2° Guerre mondiale(les possessions françaises d’outre-mer joue un rôle important), le statut de l’empire colonial français change puis disparait. La loi de départementalisation de mars 1946 fait de la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et la Guyane des départements français où s’appliquent les lois et décrets en vigueur en France métropolitaine.

La Constitution de la IV° Républiquecrée l’Union française. Les colonies deviennent territoires d’outre-mer et font partie avec les départements d’outre-mer (Algérie, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane) de la République française alors que les protectorats deviennent États associés ( plusieurs prendront leur indépendance).

Avec la V° République, l’article 76 offre le choix à chaque TOM :

- soit de conserver son statut de TOM au sein de la République française ;

- soit de devenir département d’outre-mer, DOM intégré à la République) ;

- soit de quitter la République française en devenant État membre de la Communauté française qui remplace l’Union Française( caduc en 1960).

La plupart des territoires choisit la Communauté puis l’indépendance. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Côte française des Somalis et les Comores choisissent le statut de TOM. Wallis-et-Futuna ,protectorat, devient TOM par référendum en 1961.

À la suite d’un référendum, les Comores deviennent indépendantes en 1975 sauf Mayotte, qui vote pour rester française. (voir l’arnaque). La loi du 24 décembre 1976 fait de Mayotte une « collectivité territoriale au sein de la République française ». En 2001, elle devient une « collectivité départementale ». En 2009, les électeurs de Mayotte choisissent par référendum de devenir un DROM régi par l’article 73. Une collectivité territoriale unique exerçant les compétences d’un département et d’une région d’outre-mer est créée en 2011 sous le nom de « Département de Mayotte ».

La Côte des Somalis, rebaptisée territoire français des Afars et des Issas, devient indépendante en 1977.

Saint-Pierre-et-Miquelon est transformé en collectivité à statut particulier par une loi du 11 juin 1985.

Dans les années 1980, la Nouvelle-Calédonie connait des troubles violents qui culminent avec la prise d’otages d’Ouvéa. Les accords de Matignon en 1988, validés par référendum, ramènent la paix : elle est découpée en provinces dotées d’importants pouvoirs et un référendum d’autodétermination, repoussé et la Nouvelle-Calédonie devient une collectivité à statut particulier régie par des dispositions spécifiques de la Constitution. La loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie de 1999 organise les institutions de la collectivité.

La révision constitutionnelle de 2003 abolit la notion de territoire d’outre-mer et crée 2 catégories juridiques, ( + le statut spécifique de la Nouvelle-Calédonie):

- les départements et régions d’outre-mer (DROM) sont régis par l’article 73 qui prévoit que « les lois et règlements [y] sont applicables de plein droit » mais que des adaptations sont possibles en raison des « caractéristiques et contraintes particulières » de ces territoires. Les conseil départemental et régional d’un DROM peuvent fusionner pour former une collectivité unique.

- les collectivités d’outre-mer (COM) sont régies par l’article 74 qui prévoit que le statut de chacun est fixé par une loi organique qui prévoit « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Cette réforme , ainsi que le régime législatif et l’organisation des Terres australes et antarctiques françaises, est fixée par une loi.

En 2004, la Polynésie française, TOM, est dotée d’un statut remplaçant qui la qualifie de « Pays d’outre-mer au sein de la République » régi par l’article 74 de la Constitution et il lui permet d’adopter des lois du pays à valeur réglementaire.

En 2007, les communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont détachées de la Guadeloupe pour former chacune une COM. Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon deviennent COM.

En 2010, la Guyane et la Martinique refusent par référendum de devenir des COM, mais acceptent la création de collectivités territoriales uniques regroupant région et département, soumises à l’article 73.

La République malgache continue à revendiquer la souveraineté sur les îles Éparses, l’enjeu principal étant celui de l’exploitation de la zone économique exclusive (ZEE) : 127 300 km2 pour l’île Europa. La France exerce des droits souverains sur les espaces maritimes adjacents à l’île, afin d’assurer la protection d’une biodiversité riche, des biens culturels et naturels ainsi que des ressources économiques dont elle a la responsabilité.

En mai 2019, Emmanuel Macron, se montre disposé à « un dialogue pour aboutir à une solution commune » par la mise en place d’une commission mixte sans avoir recours à une juridiction internationale. Les 2 délégations se rencontrent en mai 2019 pour aboutir a un accord pour juin 2020, date du 60e anniversaire de l’indépendance de Madagascar.

3- A quand remontent ces possessions?

Le renforcement de la marine par Richelieu, va de pair avec une action coloniale et commerciale. La colonisation des Antilles est lancée: Saint-Christophe est conquise en 1626, la Guadeloupe et la Martinique en 1635. Mais il peine à lutter contre l’indépendance des colons français qui n’hésitent pas à se mettre sous la protection des Hollandais. Quant à Québec (1628) elle est prise un temps par les Anglais. Mazarin délaisse la mer et les colonies. Il faut attendre Colbert pour avoir une véritable politique maritime et coloniale qui met en place d’une stratégie commerciale à l’échelle mondiale, soutenue par l’action militaire de Louis XIV.

Les ports militaires et arsenaux de Brest et Toulon sont agrandis et modernisés, et l’arsenal de Rochefort est créé ex nihilo peu avant l’embouchure de la Charente. Une des grandes innovations de Colbert se trouve dans le recrutement en multipliant les condamnations aux galères de Méditerranée.

La volonté de gloire de ’Louis XIV et l’agrandissement du vieux continent par delà des mers doit être le reflet de la grandeur de la France et de son Roi. Cela va de pair avec un renforcement commercial de la France.