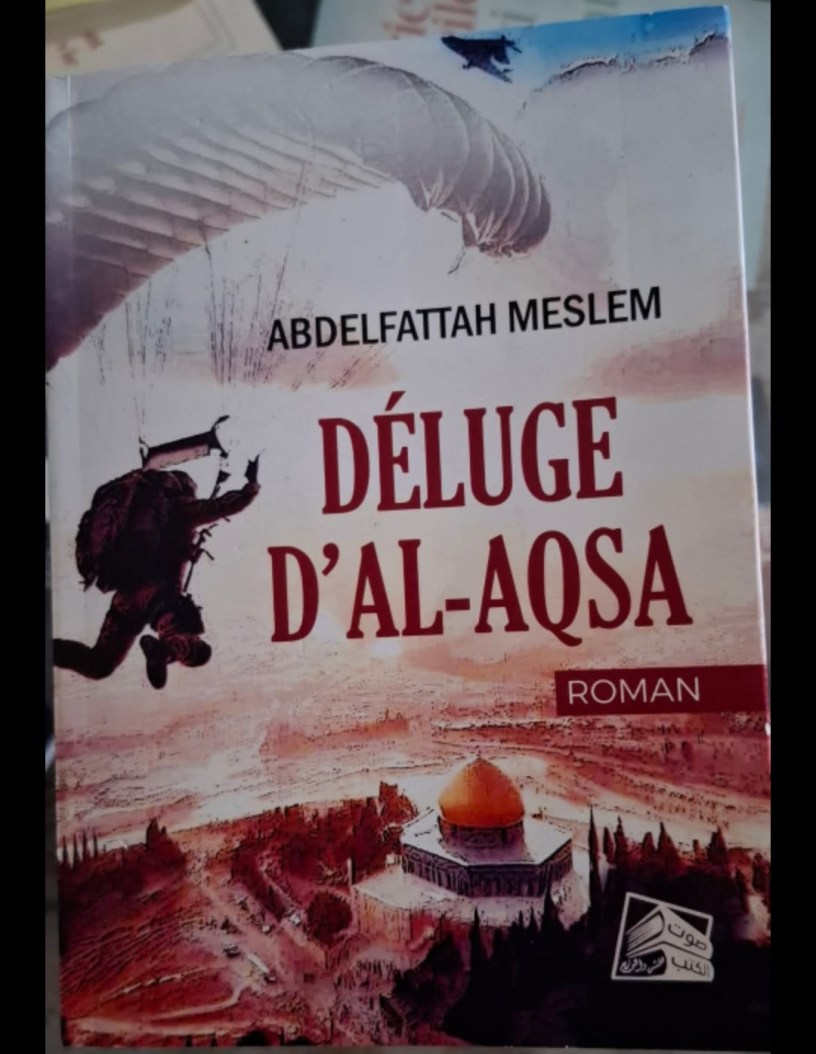

Le déluge d’Al-Aqsa, roman de Meslem Abdelfettah. Préface de Djawad Rostom Touati

« Un grand destin est promis aux auteurs (…) qui, attaqués, creusés, retournés par les événements, s’exprimeraient en hommes, et non en mimes ingénieux. » Henri de Montherlant.

Dès le lendemain de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa », les esprits habiles s’empressèrent de déployer leurs sophismes, mettant sur un pied d’égalité les oppresseurs et les opprimés, tandis que d’autres n’hésitaient pas à soutenir ouvertement la répression sioniste en qualifiant la résistance de « terrorisme ». Les plus habiles encore choisirent le silence, un silence plus assourdissant que les discours biaisés.

Aujourd’hui, alors qu’un an et six mois de génocide se sont écoulés au moment où j’écris cette préface, certains continuent de garder le mutisme face à un « conflit » qu’ils jugent probablement « trop complexe » pour être dénoncé.

Survoler les événements, faire comme si de rien n’était, au mieux débiter des platitudes sur « la nature humaine », s’occuper d’art et de poésie tandis qu’on massacre un peuple, quasi en direct : « Écrire un poème après Auschwitz est barbare », disait Adorno.

Le génocide à Ghaza n’empêche guère le bataillon des scribouillards, dans le monde, y compris chez nous, de noircir du papier sans une ligne pour la Palestine.

Le même Adorno disait, dans le même contexte : « Les artistes authentiques du présent sont ceux dont les œuvres font écho à l’horreur extrême. »

Meslem Abdelfattah est de ces artistes authentiques. Bouleversé, ébranlé, façonné par les événements, ce n’est pas en quelques lignes, mais à travers tout un roman que l’auteur explore cette nouvelle phase de la lutte de libération nationale palestinienne.

Il replace les faits dans leur contexte historique, déconstruisant ainsi le récit médiatique dominant qui prétend que « tout a commencé le 7 octobre ». Cette vieille stratégie consiste à détacher la riposte du colonisé de son enracinement historique afin de lui imputer la responsabilité de la répression.

Car il va de soi que la brutalité de l’occupant, ce soi-disant « civilisé » et « civilisateur », présenté comme « la seule démocratie au Moyen-Orient », ne serait qu’une réaction à la « sauvagerie » de l’occupé. Ce dernier, étiqueté comme un « barbare » qui « ne comprend que la force », contraindrait l’occupant, malgré ses prétentions « d’humaniste », à descendre à son niveau de « barbarie » pour le « neutraliser ». En réalité, cela signifie l’exterminer, puisqu’aux yeux de l’occupant, « le barbare » ne laisse aucune autre alternative. Inversion accusatoire magistralement analysée par Fanon:

« Pour l’Européen, le Noir est le bouc émissaire de sa vie morale : il se décharge sur lui de ses instances négatives » (Peau noire, masques blancs).

Cela vaut évidemment pour tout rapport colonisateur/colonisé, et la formule, au sujet de la propagande sionazie, est devenue célèbre : « Chaque accusation (contre la résistance) est une confession. »

Nous avons, Algériens, vécu cela : un célèbre récipiendaire du prix Nobel de littérature nous avait reproché les attentats à la bombe qui auraient pu toucher sa mère, faisant mine d’oublier, tout journaliste qu’il était, « épris de justice » et « attaché à la vérité », que les bombes du FLN n’étaient qu’une riposte à l’attentat de la rue de Thèbes (Casbah d’Alger) : 80 morts et 14 blessés.

Les Palestiniens le vivent à leur tour, et le roman de Meslem Abdelfattah nous peint l’oppression sionazie à chaque page : les attentats ciblés contre les dirigeants palestiniens, les bombardements aveugles contre les populations, les meurtres et les mutilations d’enfants… Tout cela ne serait que des mesures « préventives » d’un occupant paranoïaque, conscient de son illégitimité sur cette terre, et projetant sans cesse ses pulsions meurtrières sur ceux qui lui rappellent, par leur seule existence, cette illégitimité.

Dès les premières pages, on ressent, avec les personnages du roman, le caractère étouffant et oppressant de l’occupation. Le colonisé est constamment harcelé, sans cesse rappelé à l’ordre, il doit toujours se souvenir qu’il est à peine toléré, qu’il doit se tenir à carreau. La mer où il sort pêcher appartient « au peuple d’Israël », de même que le ciel au-dessus de sa tête. Les check-points redondants et les embouteillages interminables pour quelques kilomètres de trajet lui rappellent, à chaque menu déplacement, la présence coloniale. Il s’agit d’une tension nerveuse de tous les instants: « Face à la machine de guerre sioniste, chaque jour porte en lui la possibilité du pire », écrit Meslem Abdelfattah.

C’est cette perpétuelle tension nerveuse qui explique les incursions des Ghazaouis au cours du Déluge d’Al-Aqsa : en marge de l’opération militaire exécutée par des combattants disciplinés, des civils font irruption dans les colonies pour enfin rendre, le temps d’un rapport de force favorable, à l’occupant la monnaie de sa pièce.

S’ensuit alors le rouleau compresseur de la répression, accompagné de l’habituel rouleau compresseur du mensonge médiatique, avec ses phases habituelles, décrites entre autres par Michel Collon : masquer les intérêts (le canal Ben Gourion, entre autres), effacer l’Histoire (« tout a commencé le 7 octobre »), diaboliser l’ennemi (femmes violées, bébés égorgés… toute la gamme de l’atrocity propaganda déjà éprouvée auparavant, avec les mêmes grosses ficelles), se poser en victime ou défenseur des victimes (« l’entité sionazie a le droit de se défendre », « elle cherche à libérer les otages… qu’elle bombarde sans vergogne »), et enfin empêcher tout débat, tout récit contradictoire à travers les batteries de la machine médiatique aux ordres, dont les agents stipendiés n’ont eu de cesse d’ânonner, sur un ton aussi bouffon que comminatoire : « Condamnez-vous le Hamas ? »

Meslem Abdelfattah nous peint alors la terreur et le génocide perpétrés par l’armée sionazie. Horreur pour les irénistes qui s’accommodaient fort bien du meurtre à petit feu des Ghazaouis dans la prison à ciel ouvert qu’est Ghaza : ils pouvaient faire mine de l’ignorer.

À présent que les Palestiniens sont exterminés quotidiennement par centaines, plus moyen de regarder ailleurs : la réalité de l’occupation sionazie apparaît dans toute son horreur.

La résistance, à travers le Déluge d’Al-Aqsa, a commis cet acte impardonnable. Elle a mis en demeure les mous, les indécis, les hypocrites, et jusqu’aux indifférents, de ne plus tenir le bâton par le milieu. Pour paraphraser Nizan, on pourrait dire :

« Dans un monde brutalement divisé entre colonisateur et colonisé, il faut enfin avouer publiquement une alliance longtemps cachée avec les colonisateurs, ou proclamer le ralliement au parti des colonisés. Aucune place n’est laissée à l’impartialité des clercs. Il ne reste plus que des combats de partisans. » (Les chiens de garde.)

On retrouve dans ce roman les échos de notre révolution, qui reste une source d’inspiration pour nos frères palestiniens. La même logique répressive chez le colonisateur : il n’y a pas de civils. La responsabilité collective.

La même logique d’extermination : si le révolutionnaire évolue au sein de la population comme un poisson dans l’eau, il faut enlever l’eau.

« Les colonies sont faites pour être perdues : elles naissent avec la croix de mort au front », écrivait prophétiquement Montherlant en 1945. L’occupation sioniste a fait tomber le masque, exposant l’hypocrisie occidentale dans toute sa nudité.

L’entité sionazie est condamnée, et c’est lorsqu’elle est blessée à mort que la bête immonde devient la plus dangereuse.

Son effondrement inéluctable ne doit en aucun cas servir d’excuse à l’inaction ou à l’attentisme, car chaque instant de passivité ne fait qu’allonger le calvaire du peuple palestinien et accroître le risque d’une crise mondiale.

Dans leur aveuglement narcissique, les sionistes semblent déterminés à entraîner toute la région, puis le monde entier, dans leur chute programmée.

Leur doctrine semble désormais être : « Que le monde périsse si je ne lui survis pas. »

Que faire ? Quel pouvoir avons-nous, simples citoyens ?

Nous sommes dispersés, désorganisés. Nous croyons être conscients des enjeux liés à la Palestine.

Or, « le degré de conscience, c’est le degré d’organisation. »

Et notre fragmentation révèle à quel point le chemin reste long.

Ce chemin vers l’élévation de la conscience, Meslem Abdelfattah l’entreprend avec ce roman, qui, je l’espère, éclairera ceux qui, bientôt, suivront ses pas.

Roman, poésie, essai, article de presse, chanson, théâtre… toutes ces formes d’expression ont toujours accompagné, en amont et en aval, les luttes révolutionnaires pour la libération des peuples. Il ne saurait en être autrement pour la Palestine.

Djawad Rostom Touati:

Le déluge d’Al-Aqsa, Meslem Abdelfettah, Sawtelkotoub, 2025.

Djawad Rostom Touati est un auteur algérien deux fois primé sur trois romans publiés. Le prix Ali Maachi pour Un empereur nommé désir , Il a reçu le prix prestigieux (pour les non-aliénés qui connaissent la valeur de la littérature africaine )Ahmed baba de la rentrée littéraire du Mali pour La civilisation de l’ersatz