L'ethnicisation forcée et lapidaire de l'identité algérienne, grave retour vers les identifications claniques, tribales et régionalistes ferment d'une dissolution de la construction d'une identité nationale vient de prendre une nouvelle force entre arabistes et berbéristes. L'identité algérienne a demandé cent trente ans de sacrifices et de souffrances "hallucinantes" selon l'expression de Frantz Fanon et occupé près de trente cinq ans les avant-gardes algériennes à construire le mouvement politique capable de porter cette identité. Berbéristes arabistes s'appuient sur des approches carrément mystificatrices pour les berbéristes et carrément mythiques pour les arabistes. Il faut rapprocher la démarche de ces derniers à la thèse de F. Fanon selon laquelle, face aux mythes coloniaux de négation d'une histoire des peuples colonisés, les colonisés produisent un contre-mythe national. Berbéristes et arabistes se nourrissent mutuellement et obscurcissent consentement la conscience algérienne en en faisant une fausse conscience qu'elle que soit le parti que l'on prend.

La publication du livre de Abdou Elimam vient apporter des éléments historiques posés sur des preuves archéologiques, linguistiques en plus des éléments historiques déjà connus tels que les pactes et les traités entre Carthage et les Igelliden (rois) numides.

Je publierai ce livre par fragments, chapitre après chapitre. Mohamed Bouhamidi

LANGUES ET ALGÉRIANITÉ (APRÈS 60 ANS D’INDÉPENDANCE) par Abdou Elimam

PRÉFACE

PROPOS LIMINAIRES

- La langue punique et nous

Lorsque l’on rencontre l’expression “langue punique”, on se fait rarement une idée précise de ce que cela renferme. Tout au plus, nous y reconnaissons une langue ancienne détachée de notre culture. Etant donné que cette langue sera souvent mentionnée dans cet ouvrage, j’ai pensé qu’il serait préférable de vous en faire une rapide présentation. De la sorte, elle ne sera plus une abstraction coupée du réel, mais bien une entité palpable.

En réalité cette langue qui vient de la Phénicie antique prend racine au Maghreb 9 à 8 siècles avant notre ère. Intégrant des caractéristiques locales, elle devient la langue de la grande civilisation Carthaginoise (et non pas de la Phénicie). Ceci la conforte pour des siècles dans la société maghrébine, puisque des témoignages dignes de foi (Saint Augustin, par exemple) confirment sa vivacité deux siècles avant le début de l’islamisation de notre région. On peut dire de manière fort assurée que la langue majoritaire à ce moment-là était bien la langue punique. C’est la langue des ancêtres des Maghrébins – à côté de variantes berbères bel et bien attestées, mais non hégémoniques. C’est ce que bien des historiens ont omis de préciser; et cela aura été bien dommageable. Voyons donc comment parlaient nos ancêtres. Je ne prendrai qu’ une petite liste de mots et une phrase pour nous en faire une idée précise – pour des raisons pratiques je n’utiliserai pas l’alphabet punique (que presque personne ne connaît), j’utiliserai une transcription en caractères arabes – pour faire l’unanimité.

Commençons par une série de mots de la vie courante, ceux que nos ancêtres devaient utiliser quasi quotidiennement:

Père (أب) – Mère ( ام) – fils ( بن) – fille ( بنت) – frère (حا ي) – soeur ( احت) – humain ( إدام) – femme (اشت)- homme (اش)- enfant (يلد) – descendance (بنيم) – petit-fils (بنبن) – proche famille (عم) -personne (نفس) – orphelin (يتم);

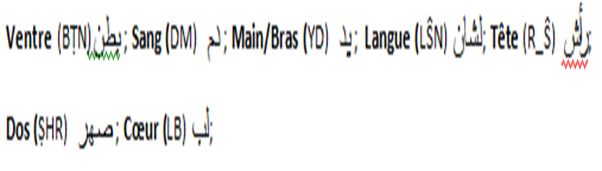

– bras/main (يد) -coeur (لب) – langue (لسن) -dos (صهر) – tête (ر اش) -vêtement (كسي);-

– eau (مم) -huile (شمن )- graine (زرع) – sang (دم) – lait (حلب) – oignon (بصل)- boucher (طبح) – bétail (بقر) – tigre (نمر) ;

– terre (ارص) – soleil (شمش) – jour/journée (يم) – lieu (مقم) – lever du soleil (مساء )- nuit (لل) – maison (بت) – pierre (صر) – mur (جدار );

-roi (ملك) – serviteur (عبد)- – courtier (سرسر) – artisan (حرش) – bien/bon (منح)- sacrifice (ذبح) – paix (شلم) .

A ces échantillons lexicaux, il faut mentionner la survivance de bien mots grammaticaux ( ب – مع- عل- etc.), de verbes, de prépositions de lieu, de temps, de manière et bien d’autres matériaux propres à une langue. Nous retrouverons plus loin cette même langue à partir de textes attestés. On mesurera mieux l’ampleur de l’héritage linguistique punique dans notre langue de communication majoritaire au Maghreb, le maghribi.

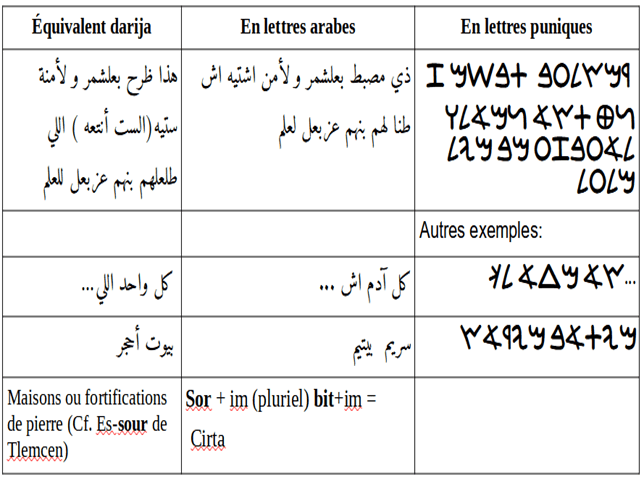

Observons, maintenant cette dédicace gravée sur une pierre tombale:

ذي مصبط بالشمر و الأمن ا شته اش طنا لهم بنهم عز بعل لعلم

De nos jours, dans l’est algérien ou en Tunisie, nous aurions l’équivalent suivant:

هذا ظرح بالشمر و الأمينا ستيه (الست انتاعه) اللي طلعلهم بنيهم عز بعل للعلم

Dédicace que nous pourrions traduire ainsi:

Ceci est la tombe de Belaachmar et de Amina son épouse que leur fils leur a érigée pour l’éternité.

Mettons-nous, maintenant, dans la peau de ces arabophones qui viennent au Maghreb pour essaimer l’islam. Ils rencontrent les habitants du Maghreb du VII/VIIIè siècle, les écoutent parler usant de tous ces mots que nous venons de parcourir. Ne croyez-vous pas qu’ils aient pu se comprendre mutuellement? Bien nombreux sont les chercheurs du monde entier qui le pensent.

- Ce que l’on entend par “langue” et “langage”

Cet ouvrage traite d’un sujet que tout le monde semble connaître tant il s’agit d’un don naturel. En effet, pour la science du langage, on entend par “langage” cette capacité des humains à mettre en mots nos pensées. Il s’agit là d’un don de la nature que tout membre de notre espèce possède – qu’il/elle soit du Maghreb, de Russie ou de Chine. Ce don est logé dans notre cerveau et il s’active chaque fois que l’on veut transmettre, par la parole, une intention. Par conséquent, il nous est impossible d’accéder directement au langage car il est entièrement intégré aux mécanismes du cerveau. En somme, le langage doit être considéré comme le cœur, le foi ou tout autre organe. Autre chose est la matérialisation (sonore) de la mise en mots ou parole. Dans ce cas, nous avons affaire à une émission sonore qui va mobiliser les cordes vocales d’un côté et l’ouïe, de l’autre. Il s’agit donc d’une réalité palpable. Et “la langue” dans tout ça, me direz-vous, à juste titre ? Et bien la parole pour être comprise utilise des moyens (mots, prononciation, expressions, etc.) qui sont conservés dans la culture. C’est ainsi que ces moyens circulent et sont partagés par tous ceux qui évoluent dans cette même culture. Une culture peut avoir une ou plusieurs langues (la culture suisse, par exemple, repose sur 4 langues). La linguistique a découvert que ces moyens (ce que de Saussure a appelé les “signes”) constituent un système cohérent qui s’inscrit dans la connaissance spontanée des enfants natifs; c’est cela une langue. C’est ainsi que ces dernières sont acquises dès le jeune âge.

- Ce que l’on entend par “langue maternelle”

Par “langue maternelle” ou “langue native”, on entend la forme initiale que le cerveau imprime à la parole de l’enfant. Cette forme a ceci de particulier qu’elle s’indexe à des opérations mentales, c’est pourquoi sa systématicité est naturelle. Toute autre langue qui viendrait à être apprise prend nécessairement appui sur les réseaux de neurones déjà balisés par la langue native. Vouloir exclure/censurer la langue maternelle revient à obstruer des modules vitaux de l’appareil cognitif de notre espèce. Dans un tel cas de figure, le réflexe de survie fait que l’on s’accroche aux compétences de notre mémoire non sans appauvrir le potentiel cognitif, malgré tout.

VUE D’ENSEMBLE

Dans son édification en tant qu’État moderne, démocratique et populaire, l’Algérie a intégré sans critique quelques mythes que le temps dévoile comme freins; voire comme des menaces à sa cohésion ethnique et linguistique. Ces mythes ont pour origine des lectures libres de l’histoire antique, plus particulièrement. Ces différentes représentations de notre passé sont source d’incompréhensions et d’inconciliabilité. Il est vrai que notre connaissance de l’histoire antique nous a été forgée à la fois par des auteurs latins, puis arabes – dont Ibn Khaldûn -, d’une part et par les ethnologues / historiens du colonialisme français, de l’autre. Les uns comme les autres ne se sont pas embarrassés des grosses lacunes et/ou arrangements avec la vérité, mais notre jeune État a été plus enclin à préserver une unité qu’à vérifier ces sources. C’est ainsi que des informateurs compatriotes – investis de cette tâche – ont pris le risque de fixer des postulats en dogmes. Or, leurs assertions sont mises à mal par une réalité socioculturelle qui nous rattrape et exige une réévaluation critique de telles synthèses. Il semble, en effet, que l’Histoire nous interpelle afin que nous assumions de manière transparente notre passé commun. C’est une condition sine qua non de garantir la sérénité nécessaire à notre évolution en tant que nation. Nous avons donc besoin de revisiter ce savoir quasi-officiel sur l’antiquité et le moyen-âge du Maghreb afin de laisser aux générations montantes un récit plus consensuel et vérifiable. Pour ce faire, il nous faudra nous diriger vers d’autres sources historiques pour recouper faits, moments, lieux et personnages. Ce travail, encore balbutiant, doit être engagé de toute urgence; dorénavant par des historiens compétents, spécialisés dans ces périodes et reconnus comme tels.

En effet, selon bien des travaux d’historiens non français, l’antiquité maghrébine témoigne de la présence de populations aux ethnies diverses se distinguant par une variété effective de langues et d’us et coutumes. Il est admis que selon l’histoire universelle, les communautés humaines se diversifient par leurs parlers ainsi que par leurs us et coutumes (ce n’est pas pour rien que le Coran – par ex. 49:13 – souligne cette particularité). D’ailleurs, nos croyances religieuses projettent le Paradis comme un domaine-espace où tout est unifié: langage, apparence et éternité. Nos réalités linguistiques et culturelles, ici bas, par contre, se caractérisent par la diversité. Par conséquent toute présentation d’un espace géographique de l’immensité du Maghreb comme un ensemble uniforme avec une langue, une ethnie et une culture ne peut relever que du mythe. Et ce type de mythe a des retombées contre-productives dans la société algérienne contemporaine. Outre la langue punique, on a retrouvé trace des langues hébraïque, perse, araméenne, syriaque, grecque en plus du libyque ainsi que des langues subsahariennes disparues, depuis. Les traces, notamment linguistiques, les plus proéminentes attestent de langues qui n’appartiennent pas à la famille afro-asiatique (le terme technique pour désigner les variantes berbères). Quant aux périodes où une souveraineté de tribus autochtones est attestée, il n’y a que celle du royaume numide avec Massinissa et ses héritiers; soit en tout et pour tout 146 ans (ce qui ne représente que 5% d’un temps historique de 3000 ans). A ce propos, un terme reste porteur de confusion: il y a le Royaume numide (autochtone), d’une part, et la Numidie (territoire sous souveraineté romaine) de l’autre. Avec l’islamisation du Maghreb, des tribus autochtones ont participé au pouvoir du califat arabe, cela est attesté, mais leur langue ainsi que leurs us et coutumes étaient bel et bien de culture arabo-islamique et maghrébines (parlant essentiellement en darija). La linguistique diachronique voit dans la reproduction des langues naturelles le signe d’une lignée historique bien lointaine. Par conséquent, les seuls échos tangibles de cette histoire multimillénaire du Maghreb, ce sont les langues qui se sont perpétuées: le punique qui évolue en darija ainsi que les variétés berbérophones propres à des régions ou tribus. Quant à tamazight, elle n’est langue maternelle de personne, elle est plutôt une pseudo-langue de laboratoire qui prétend coiffer et représenter les langues maternelles que l’histoire a su préserver jusqu’ici. Ce qui, à terme, représente une «bombe à retardement» légale … car légitimée par le texte de la Constitution.

Dans ce qui suit, nous relevons 07 mythes-refuges qui nécessitent des réévaluations critiques pouvant générer une délivrance psychologique, à laquelle la société aspire.

1. Notre histoire antique cadenassée par le prisme de l’idéologie

Il est établi que les «Berbères» ont été inventés essentiellement par les Arabes – Cf. notamment R. Rouighi, (Inventing the Berbers. History and Ideology in the Maghrib, 2019) et B.Michael & E. Fentress (The Berbers, 1996). Ce n’est qu’à partir du VIIIè siècle (et pas avant) que les Arabes désignent la population maghrébine de «berbère» – c’est plus particulièrement le cas de Ibn Khaldûn. Ils les ont appelés ainsi parce que leurs parlers étaient particuliers: une sorte d’arabe avec beaucoup de particularismes. Mais en même temps c’est grâce à la configuration linguistique à dominante punique de l’époque qu’un minimum d’intercompréhension a pu s’établir et que l’islamisation du Maghreb a bien réussi. Cette étiquette “berbère” s’estompe au fil du temps et il aura fallu attendre les ethnologues/historiens de la colonisation française, au XIX è siècle, pour voir cette catégorie émerger à nouveau et projetée sur l’antiquité (Y. Modéran: Les Maures et l’Afrique romaine (IVe-VIIe siècles), 2003). Ainsi avons-nous eu droit à une deuxième invention des Berbères et de la Berbérie, mais pour l’antiquité. Or, selon tous les historiens (y compris les français de la colonisation, d’ailleurs) rien ne permet d’attester quelque unicité ethnolinguistique du Maghreb.[1]

L’objectif stratégique des historiens de la colonisation française consistait à opérer puis à entretenir une distinction entre Occident (Rome, Byzance, Berbérie …), d’une part, et Orient (Carthage, Arabo- musulmans, Arabe …), de l’autre.

2. Notre pseudo-souche berbère en négation de la diversité ethnolinguistique naturelle

Le mythe d’une unité ethnolinguistique dite berbère avant l’arrivée de quiconque dans le nord de l’Afrique est pure projection. D’abord parce qu’un tel mythe s’oppose à la réalité universelle des communautés humaines et qu’il représente une sévère entorse à la logique de la vie sociale. Cela étant dit, on atteste bien de la présence de parlers reconnus par la linguistique comme étant génétiquement rattachés à la famille de langues afro-asiatiques (soit près de 350 langues parlées actuellement par environ 410 millions de personnes). Dans l’antiquité, la plus connue et établie était le libyque qui disposait même d’un système d’écriture dit «tifinaq» – clairement influencé par l’alphabet phénicien (article «t»+ racine F-N-Q [ت + ف ن ق ]). Cependant les populations vivant dans le nord de l’Afrique ne se limitaient pas aux berbérophones. Il y avait également des tribus ou regroupements de tribus parlant: hébreu, perse, syriaque, grec et bien d’autres langues subsahariennes dont on a perdu traces. Avec la civilisation carthaginoise, la langue punique s’impose comme langue consensuelle et prend ancrage chez une majorité de la population (Cf. témoignage de Saint Augustin et tous les historiens de l’antiquité maghrébine).

Réduire toute cette richesse humaine à une ethnie virtuelle et à une langue virtuelle a bien été le challenge de la colonisation. Ce challenge aura réussi à survivre au départ des colons et à inspirer ce mouvement dit «pan-amazighe» qui voudrait retrouver la situation de l’antiquité où seuls les Berbères auraient régné en maîtres absolus.

3. Notre arabité géopolitique indexée au fantasme de l’unicité linguistique

Dans la famille des langues dites sémitiques, on va retrouver le punique, l’araméen, l’hébreu, le syriaque, l’arabe et bien d’autres langues encore plus ou moins en usage de nos jours ou d’importance relative, à l’instar du maltais qui est langue officielle de l’Union Européenne. Toutes ces langues qui partagent un fond lexical commun et des traits grammaticaux effectifs sont proches les unes des autres. Et c’est une langue sémitique qui, dès le VIIIè. siècle av. J.C impose son hégémonie sans repousser les autres. Il s’agit de la langue punique, la langue de Carthage. Même le royaume numide en fait sa langue officielle et celle de sa monnaie. Cette langue est assertée au moins jusqu’au V è siècle Ap. J.C. A l’arrivée des diffuseurs de l’Islam, c’est l’intercompréhension possible entre le punique et l’arabe (plutôt qu’avec les variantes berbèrophones) qui favorise les contacts et la communication avec les autochtones. C’est aussi de ce contact que le punique retrouve une nouvelle vigueur – il est appelé “‘amiya” par les nouveaux occupants – et prend les contours de notre darija maghrébine. Par conséquent la langue arabe côtoie aussi bien les parlers berbères que la darija, dès le VIIIè siècle. Un bilinguisme heureux s’installe: l’arabe pour le fiqh, les hadiths et le nahw; les langues maternelles dont la darija, plus particulièrement, pour le reste des fonctions sociales et culturelles. Il n’y a donc pas eu d’arabisation, mais l’introduction d’une grande langue de civilisation aux côtés des langues naturelles locales. C’est à l’islamisation de la société qu’un tel bilinguisme (arabe+ darija / arabe + langues berbères) a le plus réussi. Nous sommes donc des Maghrébins islamisés qui ont inclus la langue de la civilisation arabo-musulmane à leur répertoire linguistique. Cette diversité linguistique a été source d’unité et de conquêtes qui ont marqué l’histoire. Rompre cette diversité par une arabité exclusive reviendrait à enrayer la dynamique unitaire que la diversité linguistique maghrébine a abrité, des siècles durant. Et qui a forgé notre identité.

4. Les berbérophones auraient perdu leur langue au contact de l’arabe

Les neurosciences contemporaines confirment que les humains naissent avec, dans leur cerveau, un dispositif dédié au langage. Ce dispositif – associé à la socialisation – génère, tout naturellement, l’acquisition de la langue maternelle. Les langues maternelles s’acquièrent donc sans apprentissage particulier, si ce n’est la (faible) contribution de l’imitation. Au contact d’une seconde langue, notre dispositif neurobiologique prend – naturellement – appui sur la langue de naissance parce que c’est cette dernière qui a inauguré le balisage neuronal d’accès au dispositif du langage. La mémoire, dans ce cas de figure, n’est qu’un accessoire. Il ressort de cela que l’arabisation exclusive des berbérophones est un challenge neurophysiologique de portée universelle puisqu’il contredit la thèse scientifique moderne sur les rapports en langage (cerveau) et langues (cultures). Leurs cerveaux auraient substitué à leur langue maternelle, une langue étrangère et à leur insu. On sait que ce point de vue, défendu notamment par W. Marçais («Comment l’Afrique du Nord a été arabisée», Annales de l’Institut d’Études orientales d’Alger, t. XIV, 1956, p. 6 – 17) et bien d’autres orientalistes (dont Camps Gabriel. «Comment la Berbérie est devenue le Maghreb arabe». In: Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, n°35, 1983. pp. 7-24) constitue la référence de très nombreux auteurs maghrébins. Outre le fait que cette thèse passe sous silence l’hégémonie politique byzantine (et non pas berbère) à l’arrivée des Arabes, elle contrevient à la nature humaine en matière de langage et de langues. En effet les Maghrébins berbérophones n’auraient pas pu se laisser «arabiser» au détriment de leur langue maternelle … car c’est cette dernière qui fraie le chemin neuronal à l’apprentissage d’une langue autre. Dans un tel cas de figure, on devient bilingue (berbère- arabe) et non pas «monolingue». Par ailleurs, et distinguant bien la darija (issue du punique) de l’arabe, comment se fait-il que la majorité de la population maghrébine soit devenue darijaphone plutôt que arabophone? Alors que la théorie colonialiste prétend que les habitants (berbérophones par axiome) sont censés avoir été arabisés, dans la réalité nous avons une majorité de darijaphones et une minorité de berbérophones. Quant aux arabophones de naissance, il n’y en a pas un seul – et ceci n’est pas le propre de l’Algérie. Pour comprendre ce qu’il s’est passé, il faut revenir à notre histoire antique pour retrouver deux langues-souches: le punique qui devient la darija (avec ses accents locaux); et le libyque qui se manifeste sous plusieurs variétés berbères.

5. Ce sont les Beni Hilal qui auraient détruit les restes d’une culture berbère

On attribue à l’invasion de tribus Hilaliennes l’arabisation ethnolinguistique d’envergure de l’Afrique du nord. Or ces tribus auraient mis plus de trois siècles (X- XIII è.) à parcourir leur long chemin du Hijaz au Maghreb, après un séjour consistant en Égypte. Nous allons faire l’économie des préjugés attribués à cette confédération de tribus pour ne nous intéresser qu’à la question linguistique. En effet, comment se fait-il que ces Hijazis parlaient en darija maghrébine plutôt que dans leur prétendue langue d’origine? Auraient-ils été «darijisés», à leur insu? Observons la nature (poétique) de leur langue à partir d’une de leurs quasidates parmi les plus citées, celle de Hayziya. En voici les premiers vers:

عزّوني يا ملاح في رايس البنات

سكنت تحت الحود ناري مڤديَي

يا خي أنا ضرير بيّ ما بيّ

ڤلبي سافر مع الضامر حيزييَ

Cette langue littéraire est celle qui a été développée au Maghreb à partir du VIII/IX ème siècle. Les mots, les expressions, la prononciation du «qaf» en «guèf» et bien d’autres caractéristiques indiquent que nous avons affaire non pas à de l’arabe du Hijaz, mais à la langue majoritaire des Maghrébins.

Cette remarque nous invite à faire l’effort de bien discriminer les deux langues dont la précieuse collaboration a facilité grandement la tâche d’islamisation du Maghreb: la darija et l’arabe (même si les deux langues appartiennent à la famille des langues sémitiques). Pourquoi donc ces «envahisseurs» qui auraient arabisé les populations du Maghreb parlent-ils une langue autre que l’arabe: celle, précisément, que les Maghrébin développent depuis le VIIIè. siècle?

6. La langue punique aurait disparu avec Carthage

Commençons par nous faire une idée de la façon dont parlaient les Maghrébins, 1000 ans avant l’émergence de la langue arabe. Dans le tableau qui suit, nous présentons, de droite à gauche, des échantillons (1) en écriture punique, (2) dans une transcription alphabétique arabe et (3) dans leur évolution en darija.

consensuelle du Maghreb (Réédition, Éditions F. Fanon, 2015) a mis au point un lexique de près de 500 entrées puniques collectées, à partir de corpus authentiques. Plus de 60% des mots (vocabulaire, verbes, adjectifs, prépositions, etc.) sont encore en usage de nos jours – cette pérennisation peut être constatée par tout le monde.

Notre ouvrage Le maghribi, alias ed-darija, langue

Jusqu’à l’arrivée des Arabes, le punique est la langue majoritaire des Maghrébins (y compris les princes/rois berbères l’avaient utilisée dans leur monnaie, par exemple). Et la transition du punique vers la darija se fait tout naturellement, à partir du VIII/IXe siècle. Nous en avons des traces écrites. Les opposants à la survie du punique sont précisément les défenseurs d’une idéologie prônant la suprématie de l’Occident sur l’Orient.

Nous sommes, aujourd’hui, les héritiers de cette histoire et nous devons préserver cet équilibre entre les deux langues: l’une pour le fiqh, la science et le lien avec le monde arabe; l’autre pour continuer de faire vivre la culture nationale et la singularité de notre algérianité. Cette dernière est une synthèse d’histoire qui nous a conduit jusqu’au 1er novembre 1954 et ensuite à la nation algérienne avec son drapeau et sa souveraineté mondialement reconnue.

7. Le ferment inconscient du «suprématisme» kabyle

Les jeunes (et moins jeunes) compatriotes ont été formatés par un récit de notre histoire antique et ancienne complètement façonné et biaisé. Ceci est colporté à la fois par les «anciens» (adeptes, malgré eux, de thèses occidentiphiles) et par les ambiguïtés «officielles» entretenues là-dessus. Une sorte d’évidence s’est incrustée dans nos références: nous aurions tous été berbères (ou amazighes) et nous aurions tous eu une langue unique, tamazight/berbère. Du coup on fait table rase de la réalité socio-culturelle des populations dans leur diversités ethniques et linguistiques pour imposer une vision purement idéologique. En résultat, les jeunes berbérophones (de Kabylie, plus particulièrement) ont le sentiment que les Arabes les ont colonisés et ont éteint leur langue mythique. C’est comme si les Byzantins, maîtres des lieux, en ce temps-là, n’avaient jamais existé.

Deux autres sources de frustrations sont à pointer. La première est de bien constater que l’amazighité ainsi que le statut officiel et national de la langue tamazight sont inscrits dans la Constitution, mais bien maigre semble être la traduction effective de ces acquis sur le terrain. La seconde est dans la nature même de tamazight qui, au lieu d’être une langue maternelle (donc un patrimoine national), est un artefact, une pure construction bureaucratique ressentie comme extérieure par les séniors ainsi que par les juniors de Kabylie. Le paradoxe est là: une «novlangue» fétiche – non parlée et sans profondeur anthropologique – que les adultes défendent bec et ongle, d’une part. Et d’autre part, l’impossibilité de faire admettre la langue chez les berbérophones de naissance. Le fait de demander sa généralisation et son obligation, non seulement tourne le dos à la démocratie linguistique, mais, de plus constitue une fuite en avant pour masquer l’échec d’une politique linguistique glottocidaire («tueuse de langues»), à terme, pour les langues maternelles berbérophones.

Déconstruire ces mythes, pour interroger l’histoire antique et médiévale, devient une urgence pour assurer un développement harmonieux et sain de notre jeune nation. De même qu’il nous incombe de réhabiliter la darija et sa littérature millénaire (adab ez-zajel, el-melhoun, etc.). Ce qui mettrait un terme à ces (honteuses) caricatures usant de calques franco-maghrébins hérités de la période coloniale. C’est ensemble que la langue du Coran et la nôtre parviendront à épanouir notre nouvelle génération. D’ailleurs, sur le fond, le désastre de l’éducation nationale n’a pas pour origine des moyens, mais la prise en compte de la langue maternelle de l’apprenant si on veut qu’il soit au «centre de l’enseignement», comme le préconisent tous les pédagogues du monde entier.

Cet ouvrage veut prendre date alors que 2022 est l’année de notre 60ème anniversaire de l’indépendance nationale. Voilà donc trois fois vingt ans que la darija attend son heure d’émancipation politique. Afin d’en faciliter la délivrance, nous avons réuni quelques-unes de nos récentes contributions dans la presse nationale, présentant les termes d’une plaidoirie sans complaisance en faveur du maghribi/darija. De leur prise en considération et du débat (souhaitable) qui en surgirait une politique linguistique profondément nationale pourrait se faire jour. Nous aurons alors comblé le maillon manquant à la plénitude de notre indépendance nationale.

[1] Le recours aux méthodes “scientifiques” de l’anthropobiologie désignent certes des populations effectives, mais les dotent d’étiquettes ethniques axiomatiques. Tel est le cas des populations maghrébines nommées “berbères”, de manière gratuite.

CHAPITRE 1.

La filiation punique du maghribi (darija)

Ce que la darija hérite de la langue punique[1]

C’est au début des années 1990 que j’ai eu l’occasion de découvrir la langue punique alors que j’étais dans un centre universitaire de recherche au Etats-Unis. Un article d’une revue spécialisée mentionnait une stèle récupérée d’un bateau coulé au large du Brésil et cette stèle était écrite en langue punique. La transcription phonétique que j’avais pu lire m’avait fait un effet magique. Je comprenais cette langue « morte » alors que je ne l’avais jamais rencontrée auparavant. Lorsque j’ai accédé à la traduction du texte, je me suis dit « mais c’est exactement ce que j’avais compris » ! J’étais sur les pas de ma langue maternelle mais je n’en étais encore pas totalement conscient.

De retour de ce voyage, je suis allé à Carthage et j’ai pu me plonger dans tout un ensemble d’inscriptions puniques traduites. Je découvre alors un lien évident entre ce qui se parlait à Carthage, il y a 2500 ans et ma langue maternelle. La darija ne vient donc pas de l’arabe… c’est une langue sémitique plus ancienne que l’arabe. Sa présence au Maghreb est probablement aussi ancienne que celle du berbère. Pour la faire découvrir, je me propose de présenter et commenter aux lecteurs quelques énoncés de cette langue appartenant à la branche sémitique et qui était parlée ici, près de 15 siècles avant l’arrivée des Arabes.

Pour éviter le système de transcription spécialisé des linguistes, je me propose de les écrire en caractères arabes afin que tout le monde puisse les déchiffrer. Notons, par ailleurs, que cette langue utilisait son propre alphabet, le phénicien, et s’écrivait (de droite à gauche). Rappelons, au passage, que cet alphabet phénicien a nourri de nombreux systèmes d’écriture de par le monde à commencer par les alphabets tifinagh, grec, hébreu, latin, araméen (ancêtre de l’arabe).

Examinons pour commencer l’exemple d’un énoncé simple. Nous le lirons d’abord dans un maghrébin moyen contemporain(1), puis dans la langue d’origine (2):

1. هذا ظرح بعلشامر و آمنه زوجته ألي طلعلهم بنيهم عزبعل للعلم

2. ذا مصبطت بعلشمر و لأمن اشت أش طن لم بنم عزبعل لعلم

Traduction : « Cette stèle est celle de Baalchamar et Amn son épouse, qu’a érigée pour eux leur fils Aazbaal pour l’éternité ».

On constate, avant tout, une différence de vocabulaire : [ظرح] = [مصبطت] (Stèle) ; [زوجته] = [اشت] (épouse+pronom) ; [طلع] = [طن] (élever, ériger). Mis à part le [ه] non réalisé (= *) dans [ṭalaεl*om bni*om] – chose qui pourrait s’apparenter à un « accent » régional –, l’énoncé devient quasiment recevable pour un maghribiphone contemporain.

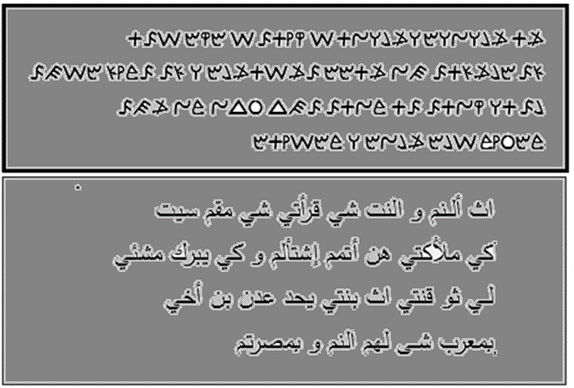

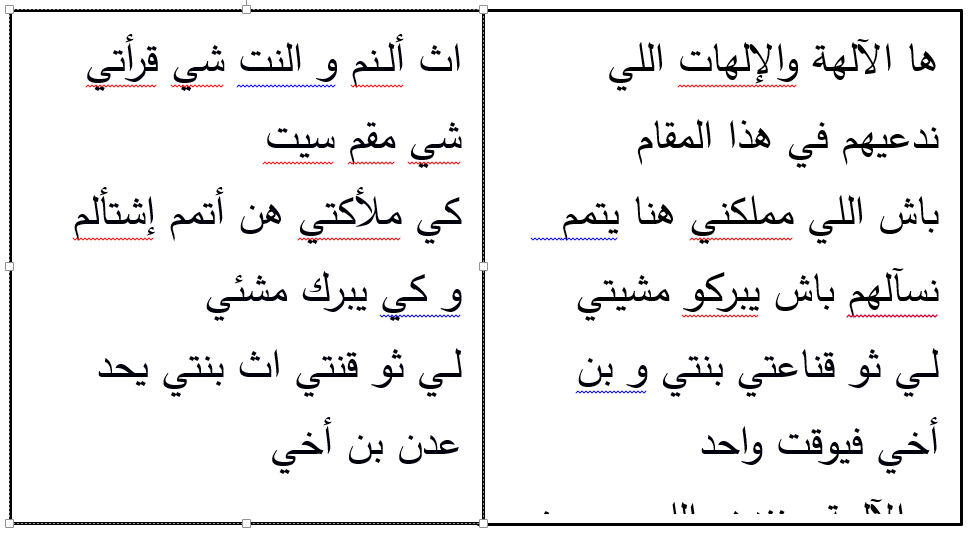

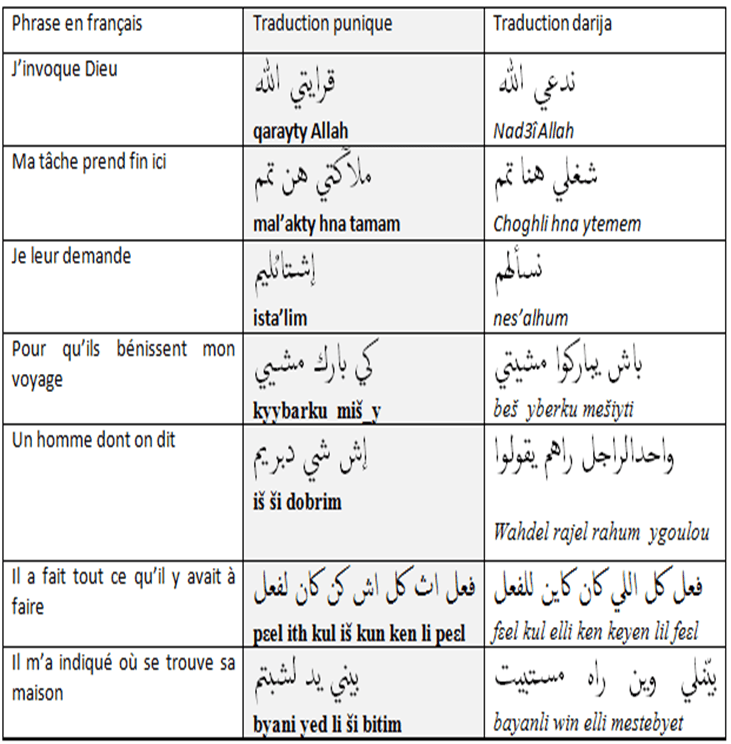

Voyons, maintenant du texte suivi. Il s’agit d’un extrait d’une narration en punique, assertée (Poenulus présenté par M. Sznycer (1967)), où le narrateur décrit son entreprise en vue de récupérer sa fille ainsi que son neveu retenus en otage-grantie (nb. c’était une pratique courante). La traduction offerte par M. Sznycer est la suivante :

930 les dieux et déesses que j’invoque qui (sont) en lieu ci

931 que je mène ici mon entreprise à bonne fin, je le leur demande et qu’ils bénissent mon voyage

932 puisse-je reprendre ici mes filles, en même temps encore mon neveu

933 grâce à la protection des dieux et grâce à leur justice

Voici les quatre lignes dans leur transcription (effectuée par mes soins) en alphabet punique, puis en alphabet arabe, afin d’en faciliter le déchiffrage.

A première vue ce texte peut paraître bizarre, mais dès lors que l’on rentre dans le détail, la situation s’éclaircit lentement mais surement. En effet, nous avons 11 mots du lexique :

– 02/11 sont étrangers au fonds lexical (ألــنم et النت) ; noms de divinités;

– 01/11 a changé de signification (قــراء) – bien que le sens « d’évocation » ou « prière » est exactement celui que l’on retrouve dans (قرءان), soit « prières » en syriaque ;

– 02/11 mots existant dans le fonds lexical mais d’une utilisation rare ou précieuse (poésie) (معرب et مصر) signifiant, respectivement, « protection » et « justice » ;

– 06/11 mots qui ont conservé leur sens, même si leurs prononciations ont changé ( مقم – ملأك – مشئي (مشية)– قنت (قـانع)– بنت -بن أخي).

– Il y a 03/03 verbes qui sont encore en usage, même si leur forme a évolué :

(أتمم (يتمم) – إشتألم(نسآلهم) – يبرك)

Quant aux 09 mots grammaticaux (particules, adverbes, prépositions), il y en a :

– 06/09 qui n’ont pas ou peu bougé: و – هن (هنا/ هُني) – لــي – ثو ( ثَوَ/ دوكا) – يحد (واحد) – عدن (عادة/عوايد/وقت ) ;

– 03/09 qui ont changé de valeur ou ont disparu: شي (اللي) – سيت (هذا) – كي (باش).

Mises face à face, la version d’il y a 2500 ans et celle d’un maghribi moyen contemporain vont nous permettre une comparaison lucide :

Pour récapituler, disons que subsistent 8/11 (mots du lexique) + 3/3 (verbes) + 6/9 (mots grammaticaux). Soit, au total, 17/23 ou 74% de la langue punique encore en usage – du moins pour ce texte.

Pour nous faire une idée de ces évolutions de la langue dans le temps, nous allons, dans un souci de comparaison brute, observer l’évolution de la langue française à partir d’un extrait des « Serments de Strasbourg », document qui remonte à 1200 ans (seulement) et qui symbolise la « naissance de la langue française »:

| En français du VIII e. siècle. | En français du XX e. siècle |

| « Si Lodhuvigs sagrament, que son fradre Karlo iurat, conservat, et Karlus meos sendra de suo part non lostanit, si io returnar non l’int pois : ne io ne neuls, cui eo returnar int pois, in nulla aiudha contra Lodhuvig nun li iv er. » | « Si Louis observe le serment qu’il jure à son frère Charles et que Charles, mon seigneur, de son côté, ne le maintient pas, si je ne puis l’en détourner, ni moi ni aucun de ceux que j’en pourrai détourner, nous ne lui serons d’aucune aide contre Louis. » |

Observons, maintenant, quelques mots utilisés par nos ancêtres, voici un petit échantillon (tiré au hasard de notre « Le maghribi alias ed-darija. Langue consensuelle du Maghreb – éditions Franz Fanon). Notons, tout de même, quelques évolutions telles que le « s » qui se prononçait « ch », ou le « t » qui pouvait se prononcer « d », le « kh » qui se prononçait « h », le « f » qui se prononçait « p », le pluriel se terminait en « im » au lieu de « in »:

On entend souvent dire : « tel mot vient de l’arabe », ce qui n’est pas faux, bien entendu, mais avons-nous seulement réfléchi au fait que ce sont souvent des mots qui se disaient ici plus de 1000 ans avant l’arrivée des Arabes ? De plus, un tel argument n’a aucune pertinence scientifique (ou historique) par contre il a la fâcheuse ambition de diviser, en réalité. Ce qui est visé, c’est de créer une scission entre la darija et l’arabe. Mais attention, ces deux langues cohabitent depuis près de 1000 ans, maintenant. C’est grâce à leur cohabitation que la société maghrébine a réussi à produire sa culture et sa langue consensuelle.

Par conséquent, si le libyque et le punique étaient là, préalablement à l’arrivée des Arabes, c’est bien la prédominance du punique – dont témoignent de nombreux auteurs à commencer par Saint Augustin- qui a facilité la pénétration de la langue arabe dans l’espace maghrébin. Mieux encore, elle lui sert de béquille, jusqu’à nos jours. Qui aurait donc intérêt à casser cette béquille ? A qui profiterait la mise à l’écart institutionnelle de la darija ? Je vous laisse deviner.

Du punique à la darija : les mots à l’épreuve du temps[2]

L’histoire antique du Maghreb témoigne de la forte présence de la langue punique, parallèlement aux poches berbérophones. Cette langue, héritée de la civilisation carthaginoise, était largement implantée jusqu’à devenir la langue officielle de la Numidie, par exemple. C’est dire la profondeur de son ancrage, toutes populations confondues. Mais c’est dire, également, que le mythe de la « langue unique » n’est qu’illusion car le Maghreb antique puis médiéval témoigne de la présence de plusieurs langues (punique, libyque, syriaque, grecque, latine, etc.). Seules les langues libyque et punique survivront aux différents occupants. Les variétés libyques nous parviennent en l’espèce de tamazight. Quant au punique, il se redéploie en tant qu’individualité linguistique à part entière, au contact de l’arabe, pour s’imposer en tant que darija, entre le VIII et le IX è siècles.

Pour bien comprendre la difficulté qu’ont eue certains chercheurs à restituer la langue punique, il faut rappeler que Rome a détruit Carthage avec l’intention de ne plus laisser de traces de sa civilisation. Tout a été brûlé et/ou enterré. Mais on ne peut enterrer une langue ! Bien qu’elle se soit maintenue à l’oral, la langue écrite (qui était disponible dans les pièces de monnaie, dans les stèles et autres supports de l’époque) se raréfie ou se transforme en un « néo-punique », écrit en caractères latins. La pratique de l’écrit, du temps de l’antiquité n’était réservée qu’à de rares occasions, souvent liées à la vie des dirigeants ou prêtres. Il faut bien garder en tête que les écrits ne circulaient pas comme de nos jours (livres, journaux, internet, etc.) ! Mais les chercheurs qui se sont spécialisés là-dessus ont pu, en comparant les langues, en utilisant des sources bilingues et des traductions anciennes (grecques ou latines) nous fournir des repères sur la grammaire et la syntaxe du punique. C’est en prenant appui sur ces travaux – reconnus par la communauté scientifique internationale – que je me propose d’exposer brièvement cette langue que nos ancêtres ont obligatoirement fréquentée.

Nous allons procéder en deux étapes. Dans un premier temps nous présenterons du vocabulaire courant avec quelques commentaires sur l’évolution (surtout phonétique) des mêmes mots. Nous introduirons, dans un second temps, des verbes et des prépositions afin de construire des phrases, sachant que la grammaire du punique s’est peu distanciée par rapport à celle de la darija.

Corps humain

Remarques : Sur 07 mots : 03 n’ont pas bougé ; 02 ont troqué le « chin » pour le « sin » ; 01 a troqué le « sad » pour le « dhad » ; 01 qui a ajouté une lettre en initiale (« alif », ou bien « qaf /gaf». Tous les mots sont donc reconnaissables avec des variantes phonétiques que nous relevons, de nos jours, entre régions.

Relations/caractéristiques humaines

Remarques : Sur 12 mots : 07 n’ont pas ou peu bougé ; 01 a troqué le « chin » pour le « sin » et serait de nos jours مستبيت « mestabyet » ; 01 a troqué le « ya » pour le « wa » ; 01 a troqué le « pa » pour le « fa » ; ججع serait rendu de nos jours par جواع ; quant à متملل,

il serait une forme poétique de ملال. Tous les mots sont donc reconnaissables avec des variantes phonétiques que nous relevons, de nos jours, entre régions

Objets domestiques

Remarques : Sur 09 mots : 04 n’ont pas ou peu bougé

– إجان serait de nos jours, فنجال. Tissu donne “veste » ou « fista » ; « Tunique » et « tissu » ont été inversés en darija : « ksaa » et « Fista ». Donc 03 mots dont le sens a un peu changé. Il reste « mur » qui se disait « gadir » ; Cf. Agadir au Maroc, nom d’origine punique, donc. Notons que monnaie (ĜRT) rappelle notre « commercer » TĜR ; ce qui nous renseigne sur l’étymologie de ce verbe. Tous les mots sont donc reconnaissables avec des variantes phonétiques que nous relevons, de nos jours, entre régions

Il est clair que les lecteurs vont pouvoir, moyennant quelques variations phonétiques, vérifier la présence de ces mots dans leur vocabulaire contemporain. Les différences témoigneront de l’effet du temps sur les langues. On méditera, par exemple, sur le dicton populaire, « chahret lala ghir bnayeq » – le trousseau de madame est fait de bnayeq – où bniqa est une sorte de bonnet-écharpe qu’utilisent les dames à la sortie du bain. Ce mot nous vient de « BNQ » qui veut dire punique. En effet la racine punique « FNQ » a donné « BNQ » (ب – ن – ق > ف -ن – ق ) en Algérie. En somme la bniqa est la « petite punique », en écho à une tradition carthaginoise perpétuée par nos dames.

Après cette rapide présentation du vocabulaire (bien présent dans nos usages linguistiques contemporains), découvrons, maintenant, quelques verbes ainsi que le moyen de construire des phrases. Au bout du compte, nous aurons réuni suffisamment d’éléments pour nous faire une idée de ce que parlaient nos ancêtres et de la continuité de cette antique langue sous sa forme de maghribi, actuellement.

A l’instar de toutes les langues sémitiques, les survivances écrites du punique ne retiennent que les consonnes – c’est le cas de l’arabe, notamment. Nous avons donc des mots sous une forme consonantique que je me propose de transposer en lettres latines majuscules, entre parenthèses. Par exemple (ML’K) va donner en lettres arabes :. Cette racine sémitique peut produire « roi/reine », « fortune » et même « engagement/tâche/ mission », en punique. Ajoutons le mot (YIŠ) qui signifie « homme » et que nous allons rencontrer plus bas.

Ces précisions rappelées, poursuivons notre découverte de la langue de nos ancêtres.

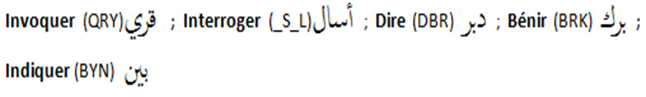

Verbes d’action

Remarques : Sur 05 verbes d’action : 04 n’ont pas bougé ; 01 (TMM) est plus rare.

Verbes interpersonnels

Remarques : Sur 05 verbes interpersonnels : 03 n’ont pas bougé ; 01 (QRY) a changé de sens puisque de nos jours il signifie « lire » – que l’on songe que le mot (QR_N) est un pluriel araméen de (QR_) et qui signifie « Les prières ». Le verbe (DBR) a changé de sens puisque de nos jours il signifie « débrouiller ».

En somme, 07/10 verbes sont toujours en usage et 03 sont maintenus avec de nouvelles significations.

Réunissons, maintenant quelques mots grammaticaux :

Où (_Y) أي ; Sous (TḤT) تحت ; Sur(3l) عل; Que/Quoi/Qui (_Ŝ) اش; A/pour/de (L) ل

Remarques : Sur 04 prépositions, 04 sont maintenues ; seul le pronom relatif a changé puisqu’il est « elli » de nos jours.

Essayons, à présent, de former des phrases avec les matériaux dont nous disposons – sachant que l’organisation de la phrase reste à peu près la même que celle que nous observons en maghribi. Nous allons tenter de fabriquer 07 phrases en punique, partant d’une phrase en français. Chaque phrase punique aura une traduction en maghribi contemporain (pas trop éloignée du texte punique, à dessein). Nous utilisons la graphie arabe pour restituer un minimum de phonétique sémitique et faciliter les rapprochements avec le maghribi (darija).

La construction de ces phrases nous révèle qu’elles constituent

La construction de ces phrases nous révèle qu’elles constituent des bouts d’un récit. Ce récit est tiré de M. Sznycer, Les passages puniques en transcription latines dans le Poenulus, 1967.

Forts de vos connaissances en punique, il vous sera possible, maintenant, de lire le texte original – tel qu’il a été rapporté par M. Sznycer. Il s’agit d’une fiction où un individu laisse sa fille et son neveu en otage le temps d’accomplir une mission puis revient récupérer les siens

Quelques précisions lexicales pour bien comprendre ce qui est écrit. Il y a les divinités auxquelles croyaient nos ancêtres qui étaient ( « alunim » et « alunut ») ; le verbe « QNTY » serait l’équivalent de qana3ti (« ma satisfaction »), en maghribi contemporain ; les mots « bnuty » (ma fille) et « ibn hy » (fils de mon frère) ; un mot grammatical : « yahed 3aden » (en maghribi contemporain « wa 3ed wahed » qui se traduit par « et en plus ».- Notons l’expression « bayani yed » = m’a indiqué de sa main.

Pour avoir une idée du poids des ans sur les langues, observons un extrait de la Chanson de Roland en ancien français et sa traduction en français contemporain (un peu plus de 1000 ans):

| Français moderne | Ancien français |

| Roland s’en va. Il parcourt seul le champ de bataille | Rollanz s’en turnet, par le camp vait tut suls |

| Lui-même sent que la mort lui est proche | Co sent Rollanz que la morz li est près |

| Les puys sont hauts, hauts sont les arbres | Halt sunt li pui e mult halt li arbre |

Observons, à présent des extraits de Poenulus (près de 2500 ans): en caractères arabes pour la phonétique, ensuite en caractère latins ainsi que la traduction suggérés par Sznycer.

Au terme de cette découverte, les lecteurs auront suffisamment de matériel pour se faire une idée précise de ce que parlaient nos ancêtres – en dehors du berbère, bien entendu -. En se réconciliant avec l’histoire des langues de ce pays, on s’interrogera sur le sort de la darija qui continue d’être minorée par l’institution, malgré son aura effective et consensuelle. Elle était bel et bien présente avant l’arrivée des Arabes. De nos jours, elle est toujours présente, en accompagnement de la langue arabe ; pas en opposition à elle. L’une et l’autre ont dû construire un destin. Il est temps de réaliser que la darija (maghribi) n’est pas de l’arabe, mais une langue sémitique à part entière. Il est temps de se libérer des étiquettes du type « arabe dialectal », « arabe algérien », etc. Raison de plus pour l’appeler par un nom digne et représentatif de sa profondeur historique : le maghribi.

Il en est qui, ça et là, suggèrent que la présence punique n’est qu’une « hypothèse » (défendue par A. Elimam). Or nous venons de découvrir non pas une « hypothèse », mais des faits de langue bel et bien attestés et reconnus par la communauté scientifique internationale. Comment se détourner de faits aussi flagrants, témoignant d’une continuité linguistique entre le punique et le maghribi ? Cette continuité est nourrie par un vocabulaire massif qui a traversé le temps pour être encore disponible dans cette langue de millions de locuteurs. C’est en qualité de locuteurs natifs que nous avons reproduit cette langue car elle est une langue maternelle – tout comme c’est le cas des variétés amazighes. Elle fait partie de notre nature, même si elle emprunte ça et là ce qui lui fait défaut … en attendant que l’institution étatique algérienne s’engage à la protéger et à lui donner les moyens de son développement.

Notre multilinguisme nous vient de loin, assumons-le[3]

Le plurilinguisme, qui est une des caractéristiques de la modernité et des démocraties les plus avancées, est souvent perçu comme une anomalie ; voire un danger dans les sociétés qui aspirent à la modernité et à la démocratie. Dès lors, qu’est-ce qui transforme un « plus » en un « moins » aussitôt qu’une frontière a été franchie ?

Pour savoir de quoi nous parlons, commençons par expliciter les bases neurologiques et culturelles (à la fois) du rapport des langues au langage humain. Une fois ces repères scientifiques posés, il sera plus facile d’échanger et de réfléchir à nos situations.

Éclairages des sciences du langage

Les sciences humaines et sociales ainsi que les neurosciences cognitives contemporaines nous apprennent que les langues sont comme les êtres: elles naissent, vivent et meurent … avec leurs locuteurs. C’est donc toujours à partir du locuteur qu’une langue est atteinte – sinon où et comment pourrait-on l’appréhender ? Parce qu’elles sont des prolongements des communautés d’humains, les langues ne sont pas des entités possédant un libre arbitre ; leur autonomie n’est qu’illusion fétichiste. Raison de plus pour signaler la vacuité des actes de « construction d’une langue » par des apprentis-sorciers de la nature humaine. Les langues de construction en laboratoire ne survivent – en tant que langues artificielles – que si elles constituent des codes formels comme ceux utilisés en programmation informatique ou en mathématiques, etc. Les langues naturelles sont partie prenante de l’espèce humaine et leur création reste tributaire de celle de notre espèce. Le propre des langues naturelles, c’est qu’elles entretiennent des rapports neuro-actifs avec leurs locuteurs natifs. C’est d’ailleurs cela qui explique pourquoi les enfants acquièrent la langue des adultes « spontanément ». Ce qui nous caractérise, nous humains, c’est la disposition neurologique et biologique de mettre en œuvre notre potentiel de langage : une machinerie logée dans le cerveau qui transforme des sons en images mentales et vice-versa. C’est d’ailleurs là l’objet essentiel de la linguistique – soit dit en passant, le reste est soit de la littérature, de la stylistique, de la grammaire, etc. Nous venons à la vie avec un dispositif biologique et génétique qui rend l’acquisition des langues naturelles tout à fait instinctive (un enfant d’Algériens qui grandit en Chine parlera chinois, spontanément, par exemple), dès lors qu’il y a socialisation. Et cette disposition reste accessible jusqu’à l’âge de la puberté (ce que les spécialistes appellent « l’âge critique » pour l’acquisition et l’apprentissage des langues naturelles) ; au-delà de cet âge, il faut bien de la persévérance et du travail personnel si l’on veut acquérir une seconde langue. Qui n’a tenté d’apprendre une langue étrangère sans se confronter à d’endémiques difficultés ? C’est ce qui fait dire aux véritables didacticiens des langues étrangères que la langue native (ou « maternelle ») est un passage obligatoire car c’est à partir de son quadrillage neuronal préalable qu’une seconde langue peut se frayer son chemin, puis s’installer. Effacer ou occulter totalement la langue native revient à empêcher l’apprentissage ou, tout au moins, le ralentir et l’amoindrir considérablement. En somme, pour apprendre une langue étrangère, il faut savoir prendre appui sur sa langue maternelle car sa préséance neuronale constitue une contrainte neurobiologique positive que seuls les didacticiens des langues les mieux formés savent gérer.

Maintenant que nous avons explicité notre arrière-plan conceptuel, abordons les questions linguistiques qui, au Maghreb, demeurent contournées sinon déplacées. Voyons cela.

La fragilité de la thèse de l’arabisation du Maghreb

Une des idées les plus ancrées dans l’Afrique du Nord contemporaine – y compris chez les universitaires – est que le Maghreb, anciennement berbérophone à 100 %, a été arabisé par les Musulmans dès le VII è siècle. Moins de deux siècles plus tard, la population est devenue arabophone et la langue berbère, une langue minoritaire. Ce scénario digne d’une fiction hollywoodienne relève du fantastique plutôt que de l’accommodation socioculturelle et linguistique plurielle du Maghreb. D’abord pour des raisons neurobiologiques.

Prétendre que des communautés entières de locuteurs natifs d’une langue A puissent « l’oublier » au profit d’une langue B est donc un argument dénué de tout fondement biologique et culturel. Dans le meilleur des cas, on devient bilingue. La neurobiologie a bien détecté une présence, à vie, de la langue maternelle dans le cerveau. Alors comment recevoir le message disant que la population nord-africaine a troqué sa langue (hypothétiquement unique et berbère, bien entendu) au profit de l’arabe ? En termes simples cela signifie que les locuteurs en question, nos ancêtres, ont oublié le berbère et se sont totalement identifiés à la langue d’occupation arabo-islamique. Et pourquoi cela n’a pas fonctionné ainsi avec le latin ou le grec, antérieurement. Sur un plan purement scientifique, un tel scénario est impossible. Qu’ils aient pu devenir bilingues, cela serait naturel, certes. Et – pour reprendre une remarque de mon ami Lakhdar Maougal – que dire des femmes, qui elles restaient entre elles, avec leurs tout-petits ? Comment expliquer que la langue allogène les ait atteintes au point d’oublier leur langue native. Cela ne saurait, non plus, se laisser admettre.

L’assertion selon laquelle les Arabes musulmans auraient arabisé le Maghreb, berbérophone par définition, relève donc bien plus d’un conte de fées que d’une réalité tangible et vérifiable. C’est à partir d’un tel récit affabulateur que nos représentations contemporaines se voient parasitées et qu’un sentiment de révolte peut effectivement s’en déduire.

Le punique, langue hégémonique du Maghreb antique

La véritable question est plutôt : pourquoi l’arabe aurait réussi là où toutes les langues des puissances occupantes ont échoué ? Si nous prenons en compte les réserves scientifiques mentionnées plus haut, la réponse serait : pas plus l’arabe que les autres langues n’y seraient parvenues !

La seule explication recevable et vérifiable (documents et traces archéologiques à l’appui) est que ces locuteurs avaient une langue maternelle si proche de l’arabe qu’un léger apprentissage/ accommodation permettait de l’utiliser et/ou de la comprendre. Il n’y a pas d’autres explications scientifiques. En somme, la langue des autochtones devait partager avec l’arabe un certain nombre de caractéristiques phonologiques, lexicales et syntaxiques. Ce phénomène n’est pas rare ; nous le retrouvons dans le groupe des langues chamito-sémitiques (quelque 350 langues dont : l‘égyptien ancien, le guèze, l’akkadien, le somalien, l’éthiopien, le libyque, le kabyle, le tachawit, etc.) ou bien dans le groupe des langues sémitiques (syriaque, hébreu, araméen, nabatéen, phénicien/punique, arabe, etc.), par exemple. Or il se trouve que des siècles durant, la langue hégémonique du Maghreb était une langue sémitique attestée : le punique !

Nous y voilà. La langue punique a été introduite par les phéniciens au début du dernier millénaire avant J.C. et son rayonnement s’est étendu sur tout le Maghreb, dès le VIIIè siècle av. J.C. Bien des langues se parlaient dans cette partie du monde et les tribus libycophones avaient effectivement perpétué leurs langues. Cela étant dit, la langue punique finit par s’imposer à tel point que même le royaume de Numidie l’adopte comme langue de souveraineté (notamment pour frapper monnaie). Ni Massinissa, ni ses successeurs n’en avaient été forcés. Les témoignages de la survivance de cette langue sont attestés jusqu’au Ve siècle J.C., au moins.

Culte de l’Occident dans l’écriture de l’histoire

C’est cela qui va déplaire aux défenseurs acharnés de l’Occident et l’une des tâches de ces anthropologues du colonat français (Cf. L’Algérie des anthropologues (1975) de J.C. Vatin et Ph. Lucas) consistera à minorer l’impact de cette langue, faisant ainsi écho aux Romains qui avaient détruit, brûlé et enfoui sous terre tout ce qui symbolisait la civilisation carthaginoise. Mis à part quelques auteurs courageux et intègres, les écritures de notre histoire ont phagocyté le fait punique pour le réduire à des « comptoirs colonisateurs». Tout cela pour nier une civilisation qui a mis Rome en échec pendant quelques siècles et dont l’étendue atteignait le sud de l’Europe. Ce récit à la gloire de l’Occident va devenir “la” référence historique. Leur récit consiste en l’élaboration d’une hypostase qu’ils nomment « Berbérie » et qu’ils dotent d’une peuplade unifiée tant par ses « traits ethniques remarquables » que par une langue unifiée, le berbère. En somme, le nord de l’Afrique serait berbère de lignée, de sang et de langue ; telle est la configuration du mythe en construction. Ils ne manqueront pas de renforcer leurs projections ethnolinguistiques en prenant appui sur les Grec (βάρβαροι «Barbares ») et les Romains (»Barbarus ») qui avaient, les premiers, ainsi désigné les populations nord africaines. Et ce terme « barbaroi/barbarus » que l’on pourrait traduire par « baragouin » visait précisément tous ceux dont le parler leur était intelligible ; qu’ils soient d’Afrique du nord ou bien d’autres contrées, d’ailleurs. Or un tel qualificatif des parlers de l’Afrique du nord antique signifie qu’ils étaient inconnus et incompréhensibles par les Grecs et Romains. Comment donc, les historiens- anthropologues de l’ère coloniale parviennent-ils à nous vendre que « la population était berbère et leur langue était le berbère » ? Comment peut-on désigner et nommer quelque chose que l’on méconnaît totalement ? Comment affirmer que la langue est X si on ne connaît pas X ? Dieu merci, ils n’ont pas francisé les termes grecs et romains, sinon, nous aurions eu droit à une population nommée « Baragouineurs » parlant le « baragouin »…

C’est ainsi que de telles visions ont pu s’ancrer suffisamment dans les représentations autochtones au point où nos compatriotes contemporains ne jurent que par cette version, même si elle manque lamentablement de documents et pièces archéologiques à son appui. La question à se poser serait plutôt, quels types de rapports les Puniques entretenaient-ils avec les autochtones ? La première série de réponses est issue du filtre posé par les anthropologues de la colonisation française. On voit bien que cette vision/écriture de l’histoire n’est ni sérieuse, ni constructive. Elle fait fonds sur un stigmate xénophobe qu’elle utilise comme arbre pour cacher la forêt : en effet la stratégie du colonat s’était évertuée, à tout prix, de discréditer l’Orient pour mieux magnifier l’Occident.

La vision arabe des populations maghrébines

Une deuxième source de réponses, qui obscurcira un peu plus la lecture historique des populations nord-africaines, viendra de la traduction du terme [بربر] tel qu’il apparaît sous la plume de savants arabes, à l’instar de Ibn Khaldûn, autour du XIV è. Siècle. Bien que s’affranchissant du contenu gréco-latin initial, en langue arabe, le terme désigne les tribus peuplant l’Afrique du nord. Les raisons linguistiques n’ont de toute évidence pas été convoquées pour opérer cette désignation. Le terme [بربر] désignait les autochtones ; tout simplement !

Le schème arabe BRBR constitue donc un homonyme (même sonorité mais sens différent) de « berbère » ; ce que les traducteurs ont négligé, produisant ainsi un « faux-amis », comme disent les traductologues. Un tel rappel vaut son pesant d’or. En effet pour les Arabes ce terme est synonyme du terme contemporain de « Maghrébin ». Dans toute la littérature andalouse, par exemple, ce terme est utilisé pour désigner les habitants du Maghreb. Ceci explique pourquoi la présence effective de « Berbères » en Andalousie ne se traduit pas par une présence linguistique libycophone. Bien entendu, les chercheurs qui se sont laissés aveugler par un préalable monolingue « berbère », ne comprennent pas ce phénomène. Une étude espagnole récente d’une chercheuse en langues du Maghreb se pose la question de savoir pourquoi il n’y a quasiment pas de traces de la langue berbère alors qu’ils ont participé à l’occupation de l’Espagne[4]. La réponse bien simple est que le terme renvoie, chez les Arabes de l’époque, à la population autochtone du Maghreb – qui, rappelons-le, était majoritairement punicophone à l’arrivée des Arabes.

C’est en remettant les choses dans leur ordre naturel que l’on pourra démêler ces zones d’ombre bien entretenues par des défenseurs opiniâtres de l’Occident (et ses valeurs). Surgiront alors des voies de réponses simples, naturelles et vérifiables.

Vers une clarification du passé linguistique du Maghreb

Les tumultes que nous rapporte l’actualité contemporaine autour d’exaltations identitaires sans fondements et surtout à visées de diversion, mériteraient une attention sage. En effet, les formes communautaristes et xénophobes des attaques visant la discrétisation de symboles nationaux sensibles sont, sinon ridicules, du moins révélatrices d’un malaise identitaire pesant. Or quelle qu’en soit la motivation première, ces manifestations de rejet de l’autre doivent pouvoir, tranquillement être prises en charge par le débat rationnel. Ce n’est que de la sorte qu’un minimum de critères consensuels peuvent émerger afin de favoriser des positionnements individuels ou collectifs réfléchis et argumentés.

C’est effectivement en convoquant la sagesse patriotique qu’il sera possible d’éclairer ces problématiques récurrentes. Mais pour permettre aux jeunes gens de mieux se positionner pour construire l’avenir qui est le leur, il faudrait sortir des sentiers battus et proposer des démarches transparentes et vérifiables par tous. Tout laisse à penser que l’Algérie contemporaine évolue dans un quiproquo historique – notamment sur la période antique- ; c’est ce quiproquo que l’on doit lever pour permettre à la nation de relever la tête et de débloquer la situation linguistique (et identitaire, par voie de conséquence). Lorsque nous finirons par accepter la pluralité linguistique de notre société et admettre la coprésence de ces langues avec des droits analogues, alors nous serons rentrés en modernité et nous aurons à défendre et préserver la démocratie linguistique.

Regards libérés sur les langues et le langage

La « lettre à M. le Président » que je viens de publier[6] m’a valu quelques retours d’amis plus ou moins proches me demandant de développer certains arguments qui s’y trouvent. Ces arguments, je les ai mobilisés pour conforter la nécessité de protéger institutionnellement la langue parlée et comprise par l’écrasante majorité de la population. Ces arguments abordent la langue darija (maghribi) à partir de son rapport au langage humain, son passé, son potentiel créatif ainsi que son rôle dans l’ancrage et la diffusion de l’Islam au Maghreb. Je dois admettre que le texte est un condensé d’idées déjà semées ça et là dans des articles de presse, dans des revues plus spécialisées ainsi que dans mes ouvrages.

Les feedbacks de ces amis me fournissent l’opportunité de pointer une situation de fait assez générale : en lisant, on passe trop vite sur des notions que l’on croyait connaître à l’avance. L’acte de lecture nous entraîne, à notre insu, à recourir à des filtres idéologiques ou dogmatiques qui nous réconfortent en retrouvant ce à quoi l’on croit. Dès lors que la pensée de l’auteur s’écarte de nos repères, on rejette ou bien on dépasse … à la recherche de connivences. Lorsqu’on en trouve, on considère que c’est un « bon papier », sinon, on le critique de manière expéditive. Je crois que c’est ce qui se passe avec des notions aussi «évidentes » que langage, langues, etc.

Par exemple, il est bien ancré dans la croyance populaire que « c’est dans les langues que s’exprime le langage (bon ou mauvais) ». Or le langage est une des fonctions du cerveau, indépendante des langues A, B ou C. Prenons l’exemple de la vision. Pour faire sens, l’objet perçu doit être analysé et identifié. Ce n’est qu’à ce prix que l’acte de voir atteint son objectif ; sinon la vision reste suspendue à cette décision sémantique. Par conséquent l’organe de la perception visuelle (les yeux) ne doit pas se confondre avec l’objet – avec ses formes, couleurs, volumes, etc. Pas plus que l’organe de la perception ne peut se confondre avec les fonctions de rétablissement du sens. Le parallèle avec l’activité de parole, c’est que la parole est faite de sons (produits par l’organe qu’est la voix ; ou perçus par l’organe qu’est l’ouïe). Ces sons présentent des lignes mélodiques différentes (selon la langue) mais lorsqu’ils parviennent au cerveau, ils sont soumis à une fonction cognitive spéciale qui s’appelle le langage. C’est à ce moment-là que le sens est fabriqué. La machine à fabriquer le sens est donc distincte des formes linguistiques qui lui font parvenir des messages. Et cette machine est «neurobiologique », nous dit la linguistique contemporaine. Dans ce cas, tous les humains, indépendamment de leur langue maternelle, disposent d’un même équipement dont les dote la Nature.

Que je parle kabyle, darija ou chinois, la fonction du cerveau dédiée au langage sera la même et peut être localisée (par IRM) dans les mêmes zones du cerveau. En somme, quelle que soit la forme du message, le travail non conscient de fabrication du sens repose sur une même machinerie biologique et neurologique. Certes, au bout du compte, le sens est marqué par la culture. Et ce dispositif de la nature fait actuellement consensus auprès des chercheurs en neurosciences contemporaines (biolinguistique, Intelligence artificielle, neurologie, psychologie, etc.).

Un tel argument est très rassurant car je n’ai plus aucune raison de me sentir démuni avec ma langue maternelle puisque c’est dans le cerveau que la fabrication du sens se fait. La preuve, c’est que mon propre cerveau d’Algérien est capable d’atteindre la compréhension de concepts ou de mécanismes abstraits de la connaissance universelle. La compréhension est bien indépendante des langues particulières.

Ceci nous ramène à la question de la valorisation des langues. Pour le langage humain, les langues ne sont que des fournisseurs de formes, de mélodies et de sonorités spécifiques qui, agencées par un sujet-locuteur, constituent un message. Le langage humain agit, alors, comme un décodeur (c’est le « démo » de l’humain, en quelque sorte). Cela veut dire que l’agencement des formes doit répondre à des protocoles ou codes que seul le langage humain est en mesure de « décoder » pour générer du sens. Ces codes constituent l’objet central de la science du langage (linguistique); ils sont en cours d’explicitations approfondies grâce aux neurosciences.

Y a-t-il des « bourses des valeurs linguistiques» ? Si les langues fournissent des formes reconnaissables par le cerveau en tant que porteuses de messages à décoder, la première de leurs caractéristiques est d’être en harmonie avec les cerveaux humains. Or, l’unique moyen d’établir un lien organique, biologique et neurologique entre une langue et les cerveaux de millions de locuteurs, c’est que cette langue soit captée et mise en circuiteries neuronales, dès la naissance. Le linguiste appelle cela une « langue native ». La « nativité » renvoie au travail biologique de synchronisation entre la forme extérieure et sa recevabilité au niveau du cerveau. Cette synchronisation se fait naturellement ; c’est ce que les psycholinguistes appellent « l’acquisition ». Tout le monde l’aura remarqué : les enfants reproduisent (par paliers) la langue des adultes en respectant les accords (masculin /féminin ; singulier /pluriel), les temps verbaux (présent/passé/futur), les modalités (possible/certain /éventuel) et bien d’autres nuances. Ils savent tout cela de manière non consciente. En définitive, c’est de cette manière que, naturellement, les langues de la naissance balisent les chemins d’accès à la connaissance. Ainsi a été conçue notre espèce.

Cette notion de langue native est à distinguer de la notion de « langue mère ». Lorsqu’elle est native, c’est de la naissance de la personne humaine qu’elle tire sa réalité ; lorsqu’elle est « mère », elle est génitrice et non pas générée. Il est vrai que l’on dit cela de langues telles que le latin ou l’arabe car elles sont supposées avoir généré des individualités linguistiques (le français, le portugais, le roumain, etc., d’un côté, et de l’autre, le syrien, l’égyptien, l’irakien, etc.). En réalité, nous avons affaire à une belle illusion d’optique car les langues ne se constituent pas par elles-mêmes, mais sont le produit d’une culture. Et la culture est, à son tour, le produit de l’activité humaine en société. Par conséquent les familles linguistiques puisent dans des fonds culturels bien circonscrits géographiquement. Les linguistes appellent cela des « aires linguistiques ». Il en est ainsi de l’aire sémitique qui regroupe toutes les langues (arabe, hébreu, syriaque, punique, maghribi, etc.) qui partagent des caractéristiques communes sans pour autant se substituer l’une à l’autre. Les langues chamito-sémitiques (tachelhit, kabyle, haoussa, le somali, langues éthiopiennes, etc.) qui représentent plus de 300 langues partagent des traits sans pour autant se dissoudre les unes dans les autres. C’est donc bien d’une aire linguistique donnée que les langues de cette famille vont s’inspirer. Quant aux langues qui se génèrent elles-mêmes, à l’écart des hommes, elles n’existent encore pas.

Pour nous résumer, disons qu’une langue est un creuset représentatif des apports de ses locuteurs. Il n’y a pas de «langues de la science » en soi. Il y a des hommes de science qui recourent à leur langue pour graver leurs connaissances. Moins on produit de connaissances que l’on enregistre par écrit dans sa langue, moins les générations futures trouveront de la matière pour leurs apprentissages. Il n’y a pas de langue pauvre, il n’y a que des hommes acculturés au point de se haïr et de vouloir tourner le dos à la langue qui les a fait êtres sociaux. Déprogrammons-nous, amis locuteurs. Il ne revient qu’à nous de laisser aux générations à venir une langue dont ils n’auront pas à rougir.

Mon grand-père, qui tenait ce dicton de son propre père, disait : « kayen elli klam emmu fi fumo, wa kayen elli yamchi 3and jaro iyjibo » ( كاين اللي كلام امه في فمه و كاين اللي يمشي عند جاره يجيبه – Il en est qui disposent de leur langue à fleur de bouche et il en est qui vont chez le voisin se la procurer).

La langue unique: un mythe déstructurant[7]

Aucune société humaine n’est pourvue d’une langue unique; parfois d’un quartier à un autre, bien des distinctions linguistiques se révèlent systémiques. D’un village à un autre, également, des spécificités phonologiques et syntaxiques s’imposent à l’observateur. Ceci n’est pas un mystère pour la linguistique. C’est ce qui a conduit bien des chercheurs (à l’initiative du linguiste polonais, B. de Courtenay), dès le XIX e. siècle à constater que bien des parlers appartenant à une aire géographique donnée partagent des traits linguistiques manifestes (lexique, phonologie, morphologie, etc.). Il en est ainsi, par exemple de l’aire linguistique romane, certes, mais on peut retrouver ce phénomène partout dans le monde (aires germanique, anglo-saxonne, slave, éthiopienne, etc.). La diversité des parlers est un des témoignages de la spécificité de notre espèce à tel point qu’il n’est pas hasardeux de dire que le monolinguisme ne peut être qu’une vue de l’esprit. Pourtant … me diriez-vous, on parle bien de la langue française ou de la langue anglaise ou de la langue arabe, en tant qu’entités singulières et identifiables. Ce serait donc paradoxal.

Voyons cela de plus près.

La nature a fait de notre espèce des êtres de langage; c’est-à-dire des êtres dont le dispositif biologique et neurologique de naissance comporte une prédisposition de communication par la parole (en plus des gestes, mimiques, etc.). Nous naissons avec le potentiel de langage. En d’autres termes, nous arrivons au monde avec un appareillage biologique qui nous permet de réagir, porté par la parole, à l’environnement social. Ce réflexe ou « instinct de langage », comme l’appelle le psycholinguiste S. Pinker, se met en mouvement dès nos premières heures de socialisation. La nature nous dote donc d’un dispositif inné de réaction au monde via l’expression verbale, comme l’avait démontré, en son temps, l’anthropologue A. Leroy-Gourhan. Dit autrement, le langage ne s’enseigne pas! Pas plus que la digestion ou la vision (comme le souligne N. Chomsky). C’est une mécanique spontanée qui se met en place parallèlement à d’autres caractéristiques propres à notre espèce: la position debout, la marche, l’indication des objets par l’index, etc. L’instinct de parole – dont les mécanismes ont pour siège le cerveau – agit comme un moule qui accueille le parler environnant (celui des parents) et le traite en interne. Ce que l’état de la science contemporaine permet de dire, c’est que de manière récurrente, des zones spécialisées du cerveau (en d’autres termes, le langage) s’activent lors du traitement de la parole. C’est donc un mécanisme inaccessible et non conscient qui établit un lien entre cette parole traitée et sa signification. Là encore, nous avons affaire à des mécanismes dits cognitifs, qui échappent à notre maîtrise mais qui permettent de générer, à partir du traitement de la parole, une réaction faite de sens (ce que l’on appelle également une « image mentale »). C’est de la sorte que notre espèce accède à la langue des adultes – sans apprentissage. On pourrait même dire que la langue maternelle est un cadeau que Dame Nature fait à l’être social que nous sommes.

Les langues maternelles sont à la fois « naturelles » et sociales. Naturelles parce que leur acquisition est une œuvre systématique liée au développement des humains. Sociales car le réflexe langagier n’émerge que dans une monde partagé par d’autres êtres eux-mêmes munis des mêmes dispositions naturelles de langage. C’est ainsi que les langues naturelles se reproduisent et parviennent à traverser le temps sans trop de changements formels. Certains linguistes en sont venus à parler de la faculté qu’ont les enfants de « réinventer la langue des adultes »!

La parole première s’inscrit donc dans les traits de la langue de l’environnement immédiat. Mais le monde est ainsi fait que d’autres formes de langues (naturelles) existent dans un voisinage géographique immédiat. Lorsque j’étais enfant, ma langue maternelle avait les traits de la variante tlemcenienne du maghribi, mais dès que j’eus des contacts directs avec les enfants du quartier, qui eux parlaient la variante oranaise, j’ai dû m’accoutumer et retrouver, spontanément, les « équivalences » – essentiellement phonologiques, d’ailleurs. On devient « bilingue » sans le savoir, en quelque sorte. Il en est ainsi pour tout le monde: les variations linguistiques constituent des entités en contact dont l’accommodation inconsciente minimise les différences au profit des ressemblances. C’est de cette disposition que dans nos représentations, nous ne percevons qu’une seule et même langue. La langue déclarée commune est une œuvre de représentation et non pas une réalité tangible (la description des parlers rendrait compte, obligatoirement, de différences). A cet arrière-plan neurobiologique et social, viennent se greffer d’autres déterminations sociologiques et culturelles qui insufflent de la « distinction sociale » (pour reprendre le sociologue P. Bourdieu) aux variantes linguistiques. L’identification aux classes sociales va contribuer de manière décisive à minorer certains parlers et sublimer d’autres (Cf. « el_Hdar » vs. « el_3roubi »). C’est bien par un effet idéologique (et non pas ontologique) que la représentation linguistique qui fait consensus dans une société donnée s’impose de manière hégémonique. C’est ce qui s’est passé en France où le parler de Versailles (du temps de la royauté), le francien, est devenu la langue de référence. Or le francien est une langue naturelle qui se reproduit par la naissance – à l’instar de toutes les langues naturelles et maternelles. C’est pourquoi le francien réussit là où le latin s’était avéré impuissant. En effet, le latin n’a jamais réussi à devenir une langue native ou maternelle; il s’opposait avec dédain aux « latins vulgaires » parlés par les populations locales. Or ce sont ces parlers « vulgaires » qui, de nos jours, sont devenus les langues nationales de France, d’Italie, d’Espagne, etc. C’est leur caractéristique de « langue naturelle et native » qui leur a conféré cette disposition naturelle d’être reproduite par la naissance et de se pérenniser à travers le temps. Pendant ce temps-là, le latin est rangé dans la catégorie des « langues mortes ».

Qu’en est-il de l’aire dite « arabophone » ?

Il se passe dans cette aire sémitique exactement ce qui s’est passé ailleurs: les langues naturelles se sont reproduites par la naissance et se sont pérennisées à l’instar du libyque et du punique que nous appelons de nos jours, berbère et maghribi (ou darija). La langue arabe est une norme linguistique inspirée essentiellement du texte coranique; c’est d’ailleurs après la Révélation que le travail sur la normalisation linguistique arabe a commencé (‘3ilm el_3arabiya). C’est à l’ombre du Coran (lecture/récitation) que cette normalisation linguistique, mature vers le VIII e. – IX e. siècle, se pérennise en tant que langue franche de l’empire arabo-musulman. Cependant, en 14 siècles, la langue du Coran n’a jamais réussi à devenir la langue de naissance de quiconque! Au-delà de toute explication, ce qui est manifeste, c’est que cette langue a bien une apparence (ed-dhahir) de toute langue naturelle, mais elle ne réagit pas comme les langues naturelles. De toute évidence, elle ne partage pas les mêmes attributs profonds (el-batin) que les langues naturelles; ce sont précisément ces attributs qui contournent l’organe de langage et qui, par conséquent, inhibent la caractéristique de nativité. Notons que selon des savants Arabes du VIII-IX e. siècle (dont As-Souyouti, Ibnu-JIni, Ibnu En_Naqib et bien d’autres), le Coran contient plus de 20 langues différentes; quant à son son harmonie interne, elle relèverait de lois mystiques peu ou pas perceptibles. Par conséquent, si par ses aspects formels elle a pu servir de moyen de communication s’identifiant à la civilisation arabo-musulmane, elle n’est jamais devenue une langue native. En d’autres termes, la « politique d’arabisation » est mise en échec depuis 14 siècles … par la langue elle-même. Quand finirons-nous par en prendre conscience et réaliser une bonne fois pour toutes que la nature nous dote de dispositions pour la reproduction des langues natives mais pas pour celle d’une langue dont le génie de composition échappe totalement aux capacités humaines.

A ces arguments qui reposent à la fois sur les neurosciences contemporaines et sur l’histoire des langues, il faut ajouter cette information cruciale: la langue de la civilisation arabo-musulmane n’a pu réussir que parce qu’elle a toujours fonctionné en binôme avec les langues natives. C’est sur la base de ce bilinguisme de fait que l’arabe a réussi à devenir une langue franche. Or ce bilinguisme chez nous, il est fait de variantes berbères plus l’arabe, d’un côté, et du maghribi plus l’arabe de l’autre.

Après trois mille ans de développement linguistique du maghribi (sur la base du punique) et du berbère (sur la base du libyque) au Maghreb, il est clair que la culture produite est partagée par les trois langues (au sens de représentations consensuelles). Si la culture portée par l’arabe nous rattache au monde arabe, celle portée par les langues natives de la nation nous rattache à un imaginaire bien plus national et singulier. Parler de culture nationale n’aurait de sens que si l’on intègre, réellement, les artefacts produits dans nos langues du terroir. Or nous resterons bien loin du compte, tant que la langue consensuelle, le maghribi (darija), demeure recluse et mise en touche de l’institution.

Pour conclure, je dirais que le monolinguisme est ravageur pour une société multilingue comme la société maghrébine (ainsi que le souligne, de son côté, le linguiste A. Dourari). Les retombées se ressentent dans l’échec patent de la qualité d’enseignement, du mal-être social, de la baisse de production culturelle et dans la fuite en avant sous toutes les formes (depuis la harga jusqu’au déni de civisme).

[1] Paru dans le Soir d’Algérie du 27/09/2020

[2] Parus dans le Soir d’Algérie du 09/09/2020

[3] Parus dans Le Quotidien d’Oran du 24/06/2021

[4] « Le rôle du berbère dans le développement linguistique d’al-Andalus n’a cependant pas été analysé en profondeur. Cela est dû à la rareté des données concernant non seulement l’état des variétés berbères à l’époque, mais aussi leur impact sur l’arabe andalou et la rapidité de leur disparition de la scène linguistique de la péninsule ibérique. » Ángeles Vicente, Andalusi Arabic, in Lucas, Christopher & Stefano Manfredi (eds.). 2020. Arabic and contact-induced change. Berlin: Language Science Press. Pp.225-244.

[5] Paru dans le magazine en ligne Algerieculture.com le 07/09/2020

[6] Cf. Le Quotidien d’Oran du 31/08/2020

[7] Paru dans le Soir d’Algérie du 11/11/2020

CHAPITRE 2. Maghribi/darija et fuçħa : une dualité millénaire

Arabe et darija : 1000 ans de cohabitation[1]