هذا العنوان، المستوحى من عنوان كتاب لينين الشهير، تم استخدامه مؤخرا من قبل دومينيكو مورو، الخبير الاقتصادي وعالم الاجتماع الإيطالي، وهو غير معروف في فرنسا، لكن دار نشر DELGA نشرت في عام 2014 ترجمة كتابه « مجموعة بيلدربيرغ، نخبة السّلْطة العالمية »

يأتي المقال الذي نشره دومينيكو مورو تحت هذا العنوان في المجلة الإيطالية « مختبر القرن الحادي والعشرين » في الوقت المناسب، وهذا يذكرنا بالحاجة الملحة بشكل متزايد إلى القطيعة مع الرأسمالية المتأزمة، والتي تتفاقم بسبب الواقع الحربي المميت، كما يسلط الضوء على الصعوبات الحقيقية في تحويل الحاجة التي تشعر بها الطبقات المهيمنة في مجتمعاتنا بشكل أعمق إلى أفعال ملموسة، ويتخذ رد فعل الطبقة الرأسمالية الحاكمة شكل صعود منظم للأحزاب اليمينية المتطرفة في فرنسا وفي مختلف أنحاء أوروبا، وقد تجلى هذا الصعود مؤخرا في نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، كما حدث في إيطاليا مع وصول حزب « فراتيلي دي إيطاليا » وهو حزب « جورجيا ميلوني » إلى السلطة، فالأمر يتعلق بقمع الطموح الشعبي بكل الوسائل، بما في ذلك استخدام أقصى درجات العنف من جانب الدولة.

في هذا السياق، تكتسب الإشارة إلى مجموعة بيلدربيرغ أهمية كبيرة، لأنها هيئة لاختيار القادة الأوروبيين لهذه الرأسمالية الليبرالية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة، ومن المُفيد الإطلاع على قائمة الضيوف في الاجتماعات السنوية لهذه المجموعة، وقد حضر إيمانويل ماكرون عدة مرات، كما تمت دعوة غابرييل أتال ( رئيس وزراء فرنسا السابق في ظل رئاسة إيمانويل ماكرون) سنة 2023.

ولم يكن تمثيل فرنسا جيدا في الاجتماع الأخير الذي عقد في أوائل مايو/أيار 2024 في إسبانيا. وكان السياسي الوحيد هو إدوارد فيليب، وهي إشارة إلى أنه قد يكون شخصية رئيسية باعتباره الشخص الذي أيده عراب واشنطن في حالة التعايش المعقدة بعد تصويت السابع من يوليو/تموز.

ومن المؤكد أن أسياد رأس المال الغربي الكبير يراقبون عن كثب الفوضى السياسية التي تعيشها الولايات المتحدة وفرنسا اليوم.

ما العمل ؟ ما هي العوامل المؤاتية والعوامل غير المؤاتية لتطور الاشتراكية ؟ : دومينيكو مورو

دومينيكو مورو – ما العمل ؟ (نشرة كوماغير – Comaguer – رقم 562) حزيران/يونيو 2024

وفقا لماركس وإنجلز، فإن الاشتراكية – باعتبارها مرحلة وسيطة بين الرأسمالية والشيوعية – لا يمكنها أن تؤكد نفسها إلا بفضل التطور الاقتصادي العالي للرأسمالية الذي يخلق الأساس المادي لإقامتها. وبدون هذا التطور لن يكون من الممكن القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتأكيد الملكية الجماعية. لقد حققنا اليوم نموًا هائلاً في الإنتاج الرأسمالي، وذلك بفضل التطور الهائل في العلوم والتكنولوجيا. ورغم ذلك فإن الحركة الاشتراكية في بلدان الغرب الرأسمالي المتقدم لم تكن قط ضعيفة ومتخلفة إلى هذا الحد. وهنا يبرز سؤال لا يمكن تجنبه: لماذا، في مواجهة إنتاج الظروف الموضوعية للثورة، يكون وعي وتنظيم الطبقات العاملة الذي ينبغي أن يوجهها غير منتشر إلى هذا الحد؟ السؤال الآخر الذي يجب أن نسأله لأنفسنا هو: ماذا يمكننا أن نفعل اليوم، في ظل الظروف المعطاة؟

إن الإجابة على هذه الأسئلة أساسية ولكنها صعبة للغاية أيضًا، ومن المؤكد أننا لا نستطيع هنا إلا أن نقتصر، بشكل جزئي للغاية، على البدء في التفكير، من خلال تتبع المبادئ التوجيهية لتفسير الواقع الاجتماعي الحالي وبالتالي شروط تحقيق الاشتراكية. في البداية، أود أن أقسم السؤال إلى أربعة أقسام، على افتراض أن التحليل سوف يركز في المقام الأول على الدول الغربية، وخاصة أوروبا وإيطاليا، وسوف يتعامل فقط بشكل عابر مع ظروف المحيط الهائل وشبه المحيط لما يسمى بالجنوب العالمي، حيث الظروف مختلفة وتستحق معاملة خاصّة أو مُختلفة.

لتسهيل التحليل، سوف نميز بين العوامل الموضوعية، المتعلقة بالظروف البنيوية والاقتصادية والاجتماعية، والعوامل الذاتية، المتعلقة بالظروف الفوقية، أي بتطور وعي وتنظيم الطبقة العاملة. وتتمثل الأقسام فيما يلي: أ) العوامل الموضوعية المؤاتية لتطور الاشتراكية؛ (ب) العوامل الموضوعية غير المؤاتية لتطور الاشتراكية؛ (ج) العوامل الذاتية غير المؤاتية لتطور الاشتراكية؛ وأخيرًا، ج) ما العمل؟ وهذا هو ما يمكننا أن نفعله، بشكل فَرْدِي، لإعادة بناء حركة من أجل الاشتراكية.

العوامل الموضوعية المواتية

علينا أن ننطلق من حقيقة أن الرأسمالية في البلدان المركزية (الغرب الجماعي) كانت في أزمة منذ عام 2007-2008، وهي الأزمة التي أطلق عليها أزمة الرهن العقاري الثانوي. ولكن الأزمة لم تنشأ بسبب الرهن العقاري أو الدين العام، ولا بسبب كوفيد، ولا بسبب الأسباب الطارئة العديدة التي تصل أحيانًا إلى انتباه المعلقين. إن الأزمة هيكلية ويمكن إرجاعها إلى الاتجاه النزولي في معدل الربح، والذي بدوره يعد مظهراً من مظاهر التناقض بين تطور القوى الإنتاجية وعلاقات الإنتاج. كانت الأزمة حادة إلى درجة أن التدخل الحكومي الضخم وحده – رغم الشعار النيوليبرالي القائل « أقل دولة ومزيد من السوق » – مَكّن من تخفيف حدة الأزمة، ويكفي أن نُذَكِّرَ إنه في الولايات المتحدة، أطلقت إدارة الرئيس جوزيف بايدن مؤخرا، من خلال قانون خفض التضخم، مساعدات لقطاع الصناعة بقيمة تفوق 600 مليار دولار، وهي حِكْرٌ على الشركات الأمريكية أو المُستقرة في الولايات المتحدة، وترافقت هذه المساعدات مع فَرْضِ رسوم جمركية على الواردات وتدابير ضد تصدير التقنيات المتطورة إلى الدول المنافسة، مثل الصين في حالة الرقائق.

إن العامل الأساسي هو تطوير القوى الإنتاجية، أي زيادة القدرة الإنتاجية للعمالة البشرية من خلال التطبيق التكنولوجي للتقدم العلمي. إن الزيادة في تراكم رأس المال لا ترتبط فقط، كما قلنا، بانخفاض معدل الربح، بل ترتبط أيضاً بعاملين آخرين أساسيين لأغراض مناقشتنا: تركيز رأس المال ومركزيته، مما يؤدي إلى زيادة الحجم المتوسط للمؤسسات الرأسمالية، إذْ يحدث التركيز عندما يزداد حجم رأس المال المستثمر في شركة معينة على مدى دورات الإنتاج المتعاقبة. أما المركزية، فتحدث عندما يتم تضخيم حجم الشركة من خلال دمج شركات أخرى، أو من خلال الاستحواذ على شركات أصغر وأقل قدرة على المنافسة، أو من خلال عمليات الدمج بين شركات ذات حجم مماثل لإنشاء شركات عملاقة دولية.

إن مركزية رأس المال مهمة لأنها تضع الأساس للاشتراكية التي هي في الواقع مركزية الإنتاج في أيدي المجتمع بواسطة الدولة، وكتب ماركس في هذا الصدد فقرة مشهورة من الفصل الرابع والعشرين من الكتاب الأول من رأس المال، مفادها إن مصادرة رؤوس الأموال الأَصْغَر من قبل أكبر الشركات تضع الأساس لمصادرة نازعي الملكية وبالتالي أساس الاشتراكية. كتب ماركس:

إن تحويل الملكية الخاصة والمتفرعة، القائمة على العمل الشخصي للأفراد، إلى ملكية رأسمالية ، عمليةٌ أطول وأكثر تعقيدًا وصعوبةً بما لا يقاس من تحويل الملكية الرأسمالية، القائمة عمليًا على الحركة الاجتماعية للإنتاج، إلى ملكية اجتماعية، ففي تلك الحالة، كان الاستيلاء على ملكية الجماهير الشعبية من قِبل حفنة من المغتصبين، أما هنا، فهو الاستيلاء على ملكية حفنة من المغتصبين من قِبل الجماهير.

ومن الأمثلة الأخرى على الدرجة العالية من المركزية التي وصل إليها النظام الرأسمالي الحالي: الاندماج الأخير بين شركة فيات وشركة بيجو-سيتروين، ورغم كون شركة فيات هي شركة متعددة الجنسيات كبيرة استحوذت على ثالث أكبر شركة مصنعة أميركية، وهي شركة كرايسلر، إلا أنها لم تكن كبيرة بما يكفي للتنافس في السوق العالمية، وأدى الاندماج بين الشركتين الأوروبيتين إلى ولادة شركة ستيلانتيس العملاقة، وهي خامس أكبر مجموعة سيارات في العالم، ومن الواضح إذن أن الدرجة العالية للغاية من المركزية التي تم تحقيقها تسهل إلى حد كبير تأميم وسائل الإنتاج في أيدي أغلبية السكان من قبل الدولة، أي دولة العمال وليس الدولة الحالية، التي تخضع بشكل أساسي للنخب الرأسمالية.

هناك عامل آخر من شأنه أن يسهل الاشتراكية وهو العولمة، أي خلق السوق العالمية التي ضمت في العقود الأخيرة الصين وسلسلة كاملة مِمّا يسمى بالدول الناشئة إلى السوق الرأسمالية. إن الشيوعية، بالنسبة لماركس، تتطلب أن يصبح التاريخ تاريخًا عالميًا، أي أن يعتمد على العلاقات بين الأفراد العالميين تجريبيا، وهذا يعني أن ما يفعله الأفراد في جزء من العالم له تأثير حقيقي على ما يحدث في حياة الأفراد الذين يعيشون في أجزاء أخرى من العالم، ولذلك فإن أساس العلاقات التجريبية بين البشر على المستوى العالمي وبالتالي أساس التاريخ العالمي الحقيقي الذي يحرر الناس من التاريخ المحلي لا يمكن أن يكون إلا السوق العالمية. « إن التاريخ العالمي مرتبط بالتطور العالمي للقوى الإنتاجية… وهو شرط ضروري للغاية، ليس أقلها لأنه بدونه سوف نعمل فقط على تعميم الفقر وبالتالي مع الحاجة سوف نبدأ من جديد الصراع على ما هو ضروري والذي بدونه سوف نصبح أكثر فقرا ».

1) الشيوعية لا يمكن أن توجد إلا كظاهرة محلية،

2) لم يكن من الممكن لقوى التبادل نفسها أن تتطور كقوى عالمية .

(3) أي توسع في العلاقات من شأنه أن يقضي على الشيوعية المحلية.

وأخيرا، فإن العامل الأخير الذي من شأنه أن يسهل الاشتراكية هو الاستقطاب الاجتماعي، أي تقسيم السكان إلى أغلبية فقيرة على نحو متزايد وأقلية غنية على نحو متزايد، واليوم نشهد هذه الظاهرة على وجه التحديد، كما نرى في مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية ( INSEE ) للفقر المطلق وخطر الفقر، فَفِي حين كان الفقراء في الماضي هم أولئك الذين لم يكن لديهم عمل، فإن ظاهرة الفقراء العاملين تزداد اليوم انتشارًا، فقد ارتفع مؤشر الفقر الفردي المطلق بين العاملين في إيطاليا بين سنَتَيْ 2014 و2023، بمقدار 2,7 نقطة، من أقل من 9% إلى 14,6%، وفيما يتعلق بمؤشر خطر الفقر، ارتفعت نسبة العاملين المعرضين لخطر الفقر من 9,5% سنة 2010 إلى 11,5% سنة 2022، ويعتمد الفقر الأكثر انتشارا بين المهاجرين، على مدة وكثافة علاقة العمل أكثر من اعتماده على الأجور بالساعة، كما هو الحال في العمل بدوام جزئي غير طوعي، لذا هناك زيادة في ثروة الطبقة العليا من المجتمع، بسبب إفقار العمال المأجورين، وعلى سبيل المثال، يكسب كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، 758 ضعف الراتب المتوسط لموظف شركة فيات لصناعة السيارات، وارتفعت رواتب كبار المديرين الإيطاليين فكانت سنة 1980 أعلى بـ 45 مرة من متوسط الراتب السنوي للعامل، لتصل سنة 2008، إلى 416 مرة، وإلى 649 مرة سنة 2020.

العوامل السلبية الموضوعية

ما قيل حتى الآن وما سنقوله من الآن فصاعدا يجب أن نفهمه جدليا، وهذا يعني أن هذه هي الاتجاهات والعمليات التي يمكن إبطاؤها أو إلغاؤها من خلال عمليات واتجاهات أخرى.

إن العامل الموضوعي الأكثر أهمية الذي يجعل تطور الحركة الاشتراكية أكثر صعوبة هو حالة التشرذم الكبير الذي وصلت إليه الطبقة العاملة، لأن العُمّال ينقسمون اليوم اليوم، بشكل رئيسي من الناحية المادية، ويتم توزيع الإنتاج على مواقع إنتاج أصغر مع عدد أقل من الموظفين مقارنة بالماضي، وعلى وجه الخصوص، يؤدي نقل العمليات إلى الخارج إلى انقسامات عبر الحدود الوطنية داخل نفس الشركة وداخل قطاع إنتاج محدد. لذا، من المؤكد أن إعادة ربط العمال من بلدان مختلفة وبعيدة هي مهمة أكثر صعوبة بكثير من جمع العمال من نفس البلد ويتخاطبون بنفس اللغة، ويعملون بعقود مماثلة، ومن ناحية أخرى، على المستوى الوطني، هناك تقسيم آخر للعمال وهو التقسيم التعاقدي: ففي مكان العمل نفسه، لدينا عمال دائمون، وعمال محددو المدة، وعمال مؤقتون، ومستشارون، ومتدربون، وما إلى ذلك، مع تنوع تعاقدي يجعل إعادة التركيب أمراً صعباً، وبالإضافة إلى ذلك، وبفضل الاستعانة بمصادر خارجية، لدينا دائمًا في نفس المكان موظفون من شركات خارجية أخرى يعملون جنبًا إلى جنب مع الموظفين المباشرين للشركة المعنية، وهناك موظفون مباشرون على خط التجميع، لا ينتمون لنفس الشركة التي تُقدّم الخدمات اللوجستية الداخلية، أو الشركة التي تدير المنتجات النهائية وشبه النهائية، وبالإضافة إلى ذلك، هناك عامل آخر من عوامل التفتت وهو العرق، أي الوجود المتزايد للعمال المهاجرين، الذين يتنافسون مع العمال الأصليين.

كان دور الإتحاد الأوروبي واليورو حاسما في زيادة التشرذم بين الشعوب (وبين الطبقات العاملة)، من خلال وضع « الفاضلين » الذين لا يقعون في الديون على جانب، و »المبذرين » (وفقا لخطاب بعض المعلقين) الذين يعيشون على الديون على الجانب الآخر، وظهر هذا التّمْيِيز خلال الأزمة اليونانية، التي أثرت بشكل رئيسي على الطبقة العاملة، في غياب تضامن الطبقات العاملة في البلدان الأخرى، وخاصة تلك الموجودة في شمال أوروبا، ولذا وَجَبَت محاربة كل هذه الانقسامات من أجل تحقيق إعادة تشكيل الطبقة العاملة على المستوى الاقتصادي، قبل أي شيء آخر، فيما يدُلُّنا واقع السنوات الأخيرة أن إعادة التشكيل هذه، سواء على المستوى الوطني، وخاصة على المستوى فوق الوطني، مهمة صعبة للغاية ولم يتم البدء فيها حتى الآن.

هناك عامل آخر يعوق تشكيل الاتجاه نحو الاشتراكية وهو استمرار القطاعات الوسيطة بين الرأسماليين والموظفين وأصحاب الأعمال الصغار والتجار الصغار والمهنيين والعاملين لحسابهم الخاص، فضلا عن وجود قطاع وسيط مهم آخر بين الرأسماليين والموظفين الذين ينتجون فائض القيمة، وهو قطاع التوظيف الحكومي، الذي يستفيد من ضمانات أكثر من القطاع الخاص، والذي يشكل، كما هو متوقع في إيطاليا، قاعدة انتخابيّة للحزب الديمقراطي، وكثيراً ما تعبر كل هذه القطاعات عن مواقف مناهضة للاشتراكية وتمثل القاعدة الانتخابية للأحزاب المؤيدة للرأسمالية من اليمين و »اليسار »، ورغم أن الأزمة تؤدّي إلى تآكل هذه القطاعات المتوسطة من المجتمع، فإن عدد أفرادها يظل مرتفعا، وخاصة في إيطاليا ( حوالي 18,23 مليون شخص سنة 2023) ورغم تقليص عددهم، خلال أزمة كوفيد بين عامي 2018 و2023 بنحو 225 ألف وحدة، إلا أنه في عام 2023، كان هناك 4,38 مليون عامل يعملون لحسابهم الخاص…

أخيرا، هناك عامل موضوعي آخر يعوق انتشار الاتجاه نحو الاشتراكية، كما أشار لينين مرارا وتكرارا، وهو خلق الأرستقراطية العمالية، وهي طبقة متميزة من العمال الأجراء الذين يتم « شراء » موافقتهم على النظام الرأسمالي من خلال استغلال البلدان الطرفية والتابعة للاقتصاد الرأسمالي، ومن المُؤكّد إن ارتفاع أجور هؤلاء العمال هو نتيجة للسرقة التي تمارسها الإمبريالية

.

العوامل السلبية الذاتية

هناك عوامل ذاتية أخرى غير مؤاتية لتطور الاتجاه الاشتراكي وتأكيد القوة الشيوعية، وأهمها الهزيمة التاريخية الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفييتي والتأكيد الواسع النطاق على الحكم على هذا النظام بأنه يتسم بالبؤس والقمع. ولكن هذه الاتجاهات الإيديولوجية لم تكن منتشرة على نطاق واسع من قبل، ولكن بعد انهيار جدار برلين في عام 1989 وتفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991، وصفت الأيديولوجية البرجوازية السائدة، التي شجعتها وسائل الإعلام الجماهيرية القوية والمتواجدة في كل مكان، تجربة الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية بأنها فشل تام، وبذلك أصدرت حكمها بالفشل على الاشتراكية بشكل عام ( وليس على شكل وجوهر تطبيقها في بعض البلدان) وأصبح من المُسلّم به في الدّول الرأسمالية المتطورة اعتبار « الاشتراكية نظام فاشل »، ويختلف الأمر بعض الشيء في بلدان « الأطراف » أو « المُحيط »، وتم التّأكيد على نبذ الإشتراكية من قِبَل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وبرامج التّعليم والسينما والأدوات الثقافية الأخرى، حتى أصبح أي حزب أو منظمة سياسية أو قائمة انتخابية تدعي الشيوعية، تتحمل وطأة التاريخ الذي أعاد المنتصرون النيوليبراليون كتابته على هواهُم، مما يشكل عقبة كبيرة أمام نقد النطاق للنظام الرأسمالي بشكل عام، وتقديم بدائل له، واليوم، عندما يبدو أن النيوليبرالية (أي الرأسمالية في شكلها المتطرف الذي ظهر في العقود الأخيرة) قد فشلت، وذلك بفضل الحكم السلبي على الاتحاد السوفييتي، فإننا نفتقر إلى القدرة على تصور نظام بديل، وبالتالي فإن الرأسمالية تظل في نظر المنطق السليم النظام الأقل سوءاً لإدارة الاقتصاد والمجتمع، وهذا هو السبب أيضاً في سَطْحِيّة القوى السياسية التي تنشأ على سطح الأحداث، وتبقىغير قادرة على الوصول إلى العُمق، أي الأساس الرأسمالي للوضع الحالي، ولكن الخوف من ظهور نظام بديل قوي للغاية بين النخبة الرأسمالية لدرجة أن وسائل الإعلام لا تفوت أي فرصة، حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من 35 عاماً على نهاية الاتحاد السوفييتي، لتصوير تاريخه باعتباره سلسلة من الإخفاقات الاقتصادية والقتل الجماعي، وزعماءه باعتبارهم مجرمين متعطشين للدماء.

سقوط الجدار

هناك عامل آخر غير موات لتطور الاتجاه الاشتراكي، وثيق الصلة بنقد الاتحاد السوفييتي، وهو تفكيك الماركسية كمنظومة للفكر النقدي المادّي، وتعريف الماركسية دائمًا باعتبارها فكرًا في أزمة دورية من قبل الأيديولوجية السائدة، ثم تعرضت الماركسية، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لضربة شديدة، وأصبحت الآن حكرًا على مجموعات صغيرة من المثقفين، الذين لا تربطهم صلة تذكر بالجماهير. لقد أدى انهيار الاتحاد السوفييتي إلى ظهور خطاب كامل حول نهاية الأيديولوجيات، والذي كان يهدف إلى تأكيد أيديولوجية واحدة، وهي أيديولوجية النيوليبرالية، ولهذا السبب، تم إقصاء الماركسية من الجامعات ومن النقاش الثقافي، وإقصاء الفكر النقدي البرجوازي أيضًا.

العامل الذاتي الثاني هو ما يسمى بالقدرة على الحُكْم، وهو مفهوم مفاده أن الديمقراطية يجب أن تخضع لقيود من أجل ضمان حكم الواقع الاجتماعي والاقتصادي من قبل النخب الرأسمالية. لقد نشأ الهجوم المبني على مفهوم القدرة على الحكم في سبعينيات القرن العشرين، عندما ظهرت فكرة مفادها أن الديمقراطية كانت في أزمة بسبب وجود الكثير منها في الدوائر الفكرية للرأسمالية الغربية، خاصة وأن النضالات الجماهيرية والمواجهة النظامية مع الاتحاد السوفييتي أدت إلى إنشاء دولة رفاهة قوية وتحول ميزان القوى لصالح الطبقة العاملة.

تتكون الحوكمة من أربعة عناصر.

إن النموذج الأول هو النُّظُم الانتخابية الأغلبية والعتبات ( النسبة المائوية الدُّنْيا) التي تسمح للنخب بإلغاء قوة الأحزاب الطبقية أو قطعها في مهدها. أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تدمير الأحزاب المرجعية للطبقة العاملة واستبدالها بأحزاب « خفيفة » لا تمتلك تفكيراً « قوياً » وتميل إلى التجمع في المركز، وتحويل نفسها إلى أحزاب لم تعد خلافاتها تتعلق بالعلاقات بين الطبقات، بل بالدفاع عن الأقليات المتوافقة تماماً مع النظام الرأسمالي.

ثالثها هو هيمنة السلطة التنفيذية (الحكومة) على السلطة التشريعية (البرلمان)، إذْ يتم اليوم سن القوانين من قبل الحكومات من خلال المراسيم الطارئة أكثر من الإعتماد على القوانين التي يُقِرُّها نُواب البرلمان. أما السبب الرابع والأخير فهو النتيجة المترتبة على ما قيل حتى الآن، وهو خلق حالة من اللامبالاة العامة تجاه السياسة، وخاصة بين الطبقات الدنيا، وهو ما ينعكس في معدلات الامتناع عن التصويت التي وصلت إلى نصف الناخبين. إن الانتقال من الوعي الطبقي إلى اللامبالاة السياسية هو النتيجة النهائية والعامل الأكثر سلبية بالتأكيد في إقامة حركة من أجل الاشتراكية.

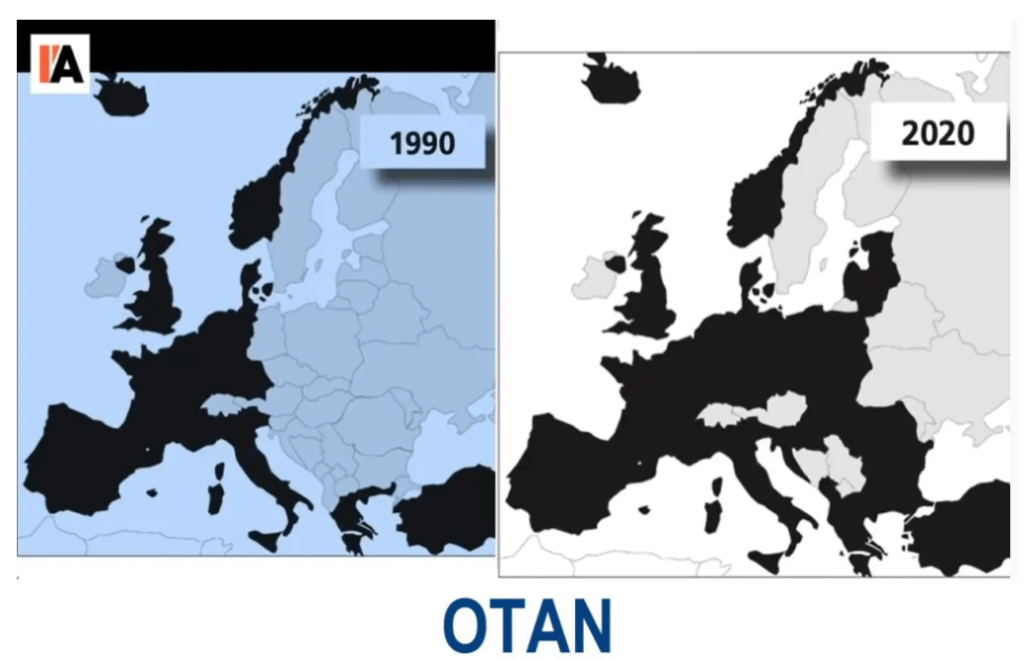

هناك عامل شخصي آخر، يرتبط دائماً بمفهوم الحوكمة، يتمثل في المعاهدات الدولية. إن هذه المعاهدات، وخاصة تلك التي أدت إلى ولادة الاتحاد الأوروبي واليورو وحلف شمال الأطلسي، تمثل أقفاصاً تلغي سيادة البرلمانات الوطنية وتمنع تطور أي حركة تتجه نحو انتقاد النظام (وبالتالي الحركات الاشتراكية). إن ميثاق الاستقرار الخاص بالاتحاد الأوروبي هو بمثابة قفص يمنع السياسات الاجتماعية والتوسعية، ويؤدي اليورو إلى خفض الأجور باعتباره خياراً سياسياً يميل إلى تفضيل الصادرات على الواردات، وأخيرا، فإن حلف شمال الأطلسي يلزم الدول الأعضاء فيه باتباع سياسة عدوانية وتحريضية على الحرب، وبفضل هذه المنظمات الدولية، أصبحت كل السياسات الوطنية والدولية المستقلة مهدَّدة، وبالتالي فإن التطور المحتمل للاشتراكية أصبح مهددا، فكيف يمكن في الواقع تنفيذ سياسة إصلاحات اشتراكية واسعة النطاق في ظل القيود التي يفرضها ميثاق الاستقرار؟

أخيرا، هناك عاملان ذاتيان آخران يشكلان عقبة أمام تطور الاتجاه نحو الاشتراكية: تعاون النقابات العمالية التقليدية وتفكك (وعدم استعداد) القوى التّقدّمية والشيوعية، ولعبت النقابات دوراً منسقاً مع نقابات أصحاب العمل ومع الحكومة، فوافقت على الإصلاحات المضادة التي أدت إلى تفتيت الطبقة العاملة ولذا فإن إعادة بناء الحركة الاشتراكية تعوقها في نهاية المطاف تجزئة القوى المعارضة للنهج الرأسمالي، وهو نتاج الهزيمة التاريخية للاشتراكية وتفكيك الماركسية.

ما العمل؟

يمكن استخلاص بعض الدلالات العامة بالنسبة للدول الرأسمالية المتقدمة في الغرب، والتي يمكن تقسيمها إلى النقاط الست التالية:

أ) بما أن الفشل الاقتصادي للاتحاد السوفييتي وإدانة تجربة الاشتراكية يشكلان العقبة الكبرى أمام إحياء الحركة الاشتراكية، فمن الضروري إجراء تحليل لتجربة الشيوعية في القرن العشرين يتناقض مع إعادة كتابة التاريخ من قبل المنتصرين، ولكي نتمكن من تحقيق ذلك، فمن الضروري تبديد بعض الأساطير الكاذبة التي سادت في العقود الأخيرة. الأول هو الفشل الاقتصادي للاتحاد السوفييتي. أما تاريخ الاتحاد السوفييتي، على العكس من ذلك، فهو حالة من النجاح الاقتصادي. ولكي نستطيع تقييم ذلك، فمن الضروري أن نأخذ في الاعتبار أن روسيا، قبل الثورة، كانت بلداً متخلفاً اقتصادياً، حيث كان تطور القوى الإنتاجية لا يزال محدوداً، وكانت البلاد ريفية تعتمد بشكل كبير على الزراعة، ورغم ذلك، نجحت الاشتراكية ــ والتخطيط المركزي على وجه الخصوص ــ في تحويل روسيا إلى دولة صناعية حديثة في وقت قصير، ووفرت لها، من بين أمور أخرى، البنية الأساسية الإنتاجية التي مكنتها من مواجهة آلة الحرب الألمانية وهزيمتها. إن معدلات النمو المذهلة خلال الخطط الخمسية الثلاث الأولى (1928-1940) مثيرة للدهشة بشكل خاص نظراً لأن هذه الفترة كانت تتوافق في البلدان المتقدمة الكبرى (الولايات المتحدة وأوروبا الغربية) مع الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين. إن مقياس النجاح الاقتصادي يتحدد أيضاً من خلال حقيقة أن الاتحاد السوفييتي كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف الثمانينيات، فقد كان الناتج المحلي للإتحاد السوفييتي، سنة 1970، يُعادل نحو 12,7% من الناتج الإجمالي العالمي، وكان الفارق كبيرا مع ألمانيا ( في المركز الثالث بنحو 6,3%، واليابان في المركز الرابع بنحو 6,2%، وتحتل روسيا حاليا المرتبة الحادية عشرة من حيث الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات العالمية.

هناك أسطورة أخرى يجب دحضها وهي أن الشيوعية تسببت في مقتل عشرات الملايين في روسيا. في الواقع، إذا نظرنا إلى السلسلة التاريخية للتركيبة السكانية في الاتحاد السوفييتي، نجد أن الانخفاض الوحيد في عدد السكان حدث خلال الحرب العالمية الثانية، بين حزيران/يونيو 1941 وكانون الثاني/يناير 1946، عندما انخفض عدد السكان من 196,7 مليون نسمة إلى 170,5 مليون نسمة، بفعل الحرب والغزو النازي، الذي كلف الاتحاد السوفييتي حياة أكثر من عشرين مليون شخص.

لا يعني ذلك إن الاتحاد السوفييتي كان خالياً من الأخطاء، ولكن لا يمكن اعتبار تاريخه تاريخاً مليئاً بالفشل الاقتصادي والمذابح الجماعية.

ب) هناك نقطة أخرى تهم إيطاليا بشكل خاص، وهي مواجهة تجربة الحزب الشيوعي وأخطائه، وخاصة تلك التي ارتكبت في عهد أمانة إنريكو برلينغر (نهاية زخم ثورة أكتوبر، وقبول حلف شمال الأطلسي، وسياسة التضحيات والتقشف المفروض على العمال)، وهذا تحليل لم يتم إنجازه بالكامل ولا يمكن تجاهله إذا أردنا أن نفهم بشكل أفضل كيفية المضي قدمًا.

ج) تطوير الماركسية بشكل إبداعي، فالماركسية ليست عقيدة بل دليل للعمل.

أولاً، من الضروري إعادة التركيز على مفهوم تحليل المرحلة، أي القدرة على تحديد الاتجاهات والخصائص النموذجية لنمط الإنتاج الرأسمالي في فترة تاريخية معينة وفي وضع جغرافي معين، وفي الممارسة العملية، لا بد من إجراء تحليل ملموس للوضع الملموس، أي لمجموعة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بأكملها والعلاقات فيما بينها.

– وضع برنامج متوسط المدى وإعادة تعريف نموذج الاشتراكية الذي يتكيف مع واقع البلدان الرأسمالية المتقدمة، ويتمثل البرنامج متوسط الأمد في القدرة على تحديد مقترح سياسي واقتصادي في مواجهة أزمة رأس المال، والذي من شأنه أن يسمح بتراكم القوى. إن نموذجاً جديداً للاشتراكية ضروري إذا أردنا تحويل نمط الإنتاج الرأسمالي إلى ما هو أبعد من نطاق التصريحات المبدئية ومواجهة الواقع. يرتبط هذا الجانب بالنقطة الأولى، وهي تحليل الاتحاد السوفييتي والشيوعية في القرن العشرين، لأن تعريف النموذج الجديد للاشتراكية يجب أن يأخذ في الاعتبار الخبرة الماضية، سواء الأخطاء أو النجاحات، وبهذا المعنى فإننا نتمتع بميزة على البلاشفة سنة 1917، لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك أي تجربة سابقة يمكن أخذها في الاعتبار في بناء الاشتراكية، باستثناء كومونة باريس التي استمرت سبعين يوما فقط، واليوم، على العكس من ذلك، لدينا 100 عام من الخبرة، من عام 1917 إلى الصين اليوم في عهد شي جين بينج.

(هـ) وضع الخروج من اليورو والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في صميم إعادة تعريف البرنامج متوسط الأجل، للأسباب المبينة أعلاه.

و) وأخيرا، العمل من أجل وحدة الشيوعيين، والتي لا تعتمد فقط على الجوانب الهوياتية، بل وقبل كل شيء على تبادل تحليل الرأسمالية والاشتراكية في القرن العشرين

.

مجموعة بيلدربيرغ « نخبة » القوة العالمية – دومينيكو مورو

كان العديد من رؤساء الوزراء والوزراء ومحافظي البنوك المركزية، قبل توليهم مناصبهم، أعضاء في مجموعة بيلدربيرغ أو اللجنة الثلاثية أو تمت دعوتهم إليها، ومن بينهم إيمانويل ماكرون، وكريستين لاغارد، وجان كلود تريشيه، وماريو دراغي، وماريو مونتي، وأنغيلا ميركل، وبيل كلينتون، وتوني بلير، وديفيد كاميرون، كما نلاحظ وجود قادة الشركات متعددة الجنسيات مثل بيل غيتس (مايكروسوفت)، وجيف بيزوس (أمازون)، أو ديفيد روكفلر، ولكن أيضاً أعمدة القوة الأميركية مثل الجنرال ديفيد بترايوس (المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية) أو هنري كيسنجر.

يثير وجود هذه المنظمات ( مجموعة السّبع ومنتدى دافوس ومجموعة بيلدربيرغ…) أسئلة حاسمة مثل مسألة الرقابة الديمقراطية على عمليات صنع القرار العام، فهل من الممكن مواجهة تحديات عصرنا بأجهزة تنسيق تسيطر عليها مثل هذه « النخب » المحدودة؟ وخاصة أن هذه النخب يتم اختيارها فقط على أساس ثرواتها الهائلة، وهي تنتمي إلى عدد قليل من البلدان، ولا يتم انتخابها من قبل أي شخص ولا يتم تفويضها من قبل أي سلطة عامة، وغالبًا ما تعمل في السر، وهي مستوحاة من عقيدة « السوق المنظمة ذاتيًا ».

تُظْهِرُ التقلبات الأخيرة التي شهدها اليورو إلى أي مدى يمكن للإدارة الموكلة إلى مجموعة صغيرة وإلى الأطراف المفضلة في السوق أن تؤدي إلى الفوضى.

يحلل هذا الكتاب تنظيم « النخب » العابرة للحدود الوطنية، والأسس الاقتصادية لقوتها، والتوجهات والعمليات التي تنجح من خلالها في التأثير على مستويات أخرى من القوة، بدءًا من الدول القومية. ويتضمن أيضًا جداول توضيحية وقوائم المشاركين في الاجتماعات الأخيرة لمجموعة بيلدربيرغ واللجنة الثلاثية.