De nombreux partis communistes, surtout en Europe ont qualifié la guerre qui se déroule en Ukraine de guerre « inter-impérialiste ».

Le capitalisme russe est-il arrivé au stade de l’Impérialisme ?

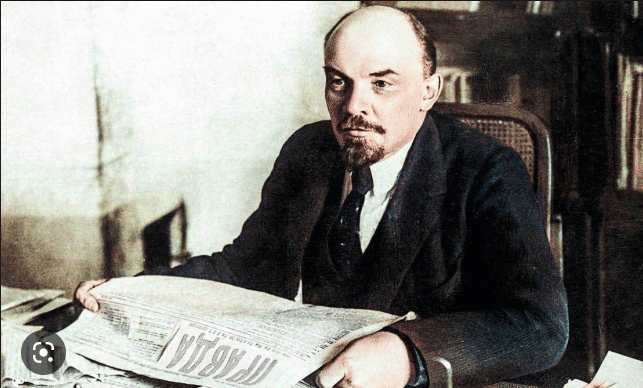

Pour le savoir, il faut revenir au texte dont se réclament ces communistes, celui de Lénine : « L’impérialisme stade suprême du capitalisme »

Ce texte a éclairé les luttes anti-impérialistes en Europe, mais bien plus les luttes anticoloniales dans nos pays Sud. Nos avant-gardes nationales ont appris que les luttes anticoloniales ne peuvent aboutir à notre libération qu’en retirant nos économies nationales du système impérialiste.

Comment et pourquoi, ces communistes d’Occident n’ont pas vu ce que les avant-gardes anti-néo-colonialistes du Sud ont perçu immédiatement : cette guerre se déroulant en Ukraine oppose l’Impérialisme global à la volonté de l’Etat national russe de se libérer de la condition néocoloniale (selon les termes mêmes de Poutine) dans laquelle la Russie a été précipitée par Eltsine.

Les avant-gardes Sud ont immédiatement saisi que cette guerre de l'Etat national russe contre l'hégémonie Impérialiste devenue UN seul système sous direction US/OTAN, allait desserrer l'étau sur leurs peuples et pays et devenir un facteur international favorable à leurs luttes

Bien que relativement court (mais très condensé) le texte de Lénine, « L’Impérialisme stade suprême du capitalisme » peut poser des problèmes de lecture à la masse des travailleurs ou des jeunes universitaires. Au lieu d’en faire une note de lecture ou un résumé, j’ai préféré en proposer des citations qui fassent résumé tout en permettant de lire Lénine dans le texte sans les développements chiffrés et les tableaux comparatifs, tout en espérant inciter à/ou faciliter la lecture de tout le livre.

En général, il est plus difficile de comprendre la question de l’exportation des capitaux que la question du partage du monde. Le colonialisme est tellement massif dans la vie des peuples colonisés ET dans la vie des peuples des puissances coloniales, que la division du monde en colonies facilite la perception du « partage du monde ». Mais Lénine parle d’un autre partage que celui des colonies « traditionnelles ».

Le fait reste que la concentration du Capital comme l’exportation des capitaux restent les questions les plus ardues. La fuite des capitaux des Oligarques, sous toutes les formes, [achat de clubs sportifs, de biens immobiliers, de yachts ou d’hôtels, comptes bancaires à l’extérieur] ne pas une exportation des capitaux mais juste un vol. Ce pillage, légal des pays concernés, est favorisé par les lois nationales mises au goût des oligarques indigènes et aux normes de l’impérialisme.

Ce recueil de citation leur donne donc la priorité.

J’interviens sur la lecture du texte de Lénine en mettant en gras ou en italique les passages qui doivent retenir plus spécialement l’attention. Je rajoute entre crochet, parfois, une note brève signé B.M.

J'ai trouvé intéressante une note de Constantin Lopez (agrégé de sciences économique), je l'ai rajoutée.

Vous trouverez un lien vers le livre complet de Lénine en fin d'article.

Lénine et ses thèses sur l’Impérialisme.

Les 5 caractéristiques du capitalisme au stade impérialiste selon Lénine :

1) concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si élevé qu’elle a créé les monopoles, dont le rôle est décisif dans la vie économique.

2) fusion du capital bancaire et du capital industriel, et création, sur la base de ce « capital financier », d’une oligarchie financière

3) l’exportation des capitaux, à la différence de l’exportation des marchandises, prend une importance toute particulière ; [à ne pas confondre avec la fuite des capitaux dans le style des oligarques russes qui sortent leurs capitaux pour se « fabriquer » une vie ailleurs, loin des investissements dans les mines, les hydrocarbures etc. M.B]

4) formation d’unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde

5) fin du partage territorial du globe entre les plus grandes puissances capitalistes. L’impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s’est affirmée la domination des monopoles et du capital financiers, où l’exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux [donc où les trusts sont en surplomb des Etats et donc où les Etats et les responsables dans ces Etats sont les mandataires, les coursiers des trusts et monopoles ] et où s’est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes.

Préface aux éditions française et allemande

« Ce livre montre que la guerre de 1914-1918 a été de part et d’autre une guerre impérialiste (c’est-à-dire une guerre de conquête, de pillage, de brigandage), une guerre pour le partage du monde, pour la distribution et la redistribution des colonies, des « zones d’influence » du capital financier, etc. »

« … la preuve du véritable caractère social ou, plus exactement, du véritable caractère de classe de la guerre, ne réside évidemment pas dans l’histoire diplomatique de celle-ci, mais dans l’analyse de la situation objective des classes dirigeantes de toutes les puissances belligérantes. Pour montrer cette situation objective, il faut prendre non pas des exemples, des données isolées (l’extrême complexité des phénomènes de la vie sociale permet toujours de trouver autant d’exemples ou de données isolées qu’on voudra à l’appui de n’importe quelle thèse), mais tout l’ensemble des données sur les fondements de la vie économique de toutes les puissances belligérantes et du monde entier. »

« (l’extrême complexité des phénomènes de la vie sociale permet toujours de trouver autant d’exemples ou de données isolées qu’on voudra à l’appui de n’importe quelle thèse) »

I. LA CONCENTRATION DE LA PRODUCTION ET LES MONOPOLES

« Dans ces 15 ou 20 dernières années, surtout depuis les guerres hispano-américaine (1898) et Anglo-boer (1899-1902), la littérature économique, et aussi politique, de l’Ancien et du Nouveau Monde s’arrête de plus en plus fréquemment à la notion d' »impérialisme » pour caractériser l’époque où nous vivons. En 1902, l’économiste anglais J.A. Hobson a publié, à Londres et à New York, un ouvrage intitulé L’impérialisme. Tout en professant un point de vue social-réformiste bourgeois et pacifiste, identique quant au fond à la position actuelle de l’ex-marxiste K. Kautsky, l’auteur y a donné une description excellente et détaillée des principaux caractères économiques et politiques de l’impérialisme. En 1910 parut à Vienne un ouvrage du marxiste autrichien Rudolf Hilferding : Le capital financier (traduction russe, Moscou, 1912). Malgré une erreur de l’auteur dans la théorie de l’argent et une certaine tendance à concilier le marxisme et l’opportunisme, cet ouvrage constitue une analyse théorique éminemment précieuse de « la phase la plus récente du développement du capitalisme », comme l’indique le sous-titre du livre d’Hilferding. Au fond, ce qu’on a dit de l’impérialisme pendant ces dernières années – notamment dans d’innombrables articles de journaux et de revues, ainsi que dans des résolutions, par exemple, des congrès de Chemnitz et de Bâle, en automne 1912, n’est guère sorti du cercle des idées exposées ou, plus exactement, résumées par les deux auteurs précités… »

« Nous allons tâcher d’exposer sommairement, le plus simplement possible, les liens et les rapports existant entre les caractères économiques fondamentaux de l’impérialisme. Nous ne nous arrêterons pas sur l’aspect non économique de la question, comme il le mériterait. Quant aux références bibliographiques et autres remarques qui pourraient ne pas intéresser tous les lecteurs, nous les renvoyons à la fin de la brochure. »

« Le développement intense de l’industrie et le processus de concentration extrêmement rapide de la production dans des entreprises toujours plus importantes constituent une des caractéristiques les plus marquées du capitalisme. Les statistiques industrielles contemporaines donnent sur ce processus les renseignements les plus complets et les plus précis.

En Allemagne, par exemple, sur 1 000 entreprises industrielles, 3 en 1882, 6 en 1895 et 9 en 1907, étaient des entreprises importantes, c’est-à-dire employant plus de 50 ouvriers salariés. La part qui leur revenait, sur cent ouvriers, était respectivement de 22, 30 et 37. Mais la concentration de la production est beaucoup plus intense que celle de la main-d’œuvre, le travail dans les grandes entreprises étant beaucoup plus productif. C’est ce que montrent les chiffres relatifs aux machines à vapeur et aux moteurs électriques. Si nous considérons ce qu’on appelle en Allemagne l’industrie au sens large du mot, c’est-à-dire en y comprenant le commerce, les transports, etc., nous aurons le tableau suivant. Sur un total de 3 265 623 établissements, les gros sont au nombre de 30 588, soit 0,9% seulement. Ils emploient 5,7 millions d’ouvriers sur un total de 14,4 millions, soit 39,4% ; ils consomment 6,6 millions de chevaux-vapeur sur un total de 8,8, c’est-à-dire 75,3% et 1,2 million de kilowatts d’électricité sur un total de 1,5 million, soit 77,2%.«

« Moins d’un centième des entreprises possèdent plus des 3/4 du total de la force-vapeur et de la force électrique ! 2,97 millions de petites entreprises (jusqu’à 5 ouvriers salariés), constituant 91% du total des entreprises, n’utilisent que 7% de la force motrice, électricité et vapeur ! Des dizaines de milliers de grandes entreprises sont tout ; des millions de petites ne sont rien.«

« Dans un autre pays avancé du capitalisme moderne, aux Etats-Unis de l’Amérique du Nord, la concentration de la production est encore plus intense. Ici, la statistique considère à part l’industrie au sens étroit du mot, et groupe les entreprises selon la valeur de la production annuelle. En 1904, il y avait 1 900 grosses entreprises (sur 216 180, soit 0,9%), produisant chacune pour un million de dollars et au-delà ! Ces entreprises employaient 1,4 million d’ouvriers (sur 5,5 millions, soit 25,6%) et avaient un chiffre de production de 5,6 milliards (sur 14,8 milliards, soit 38%). Cinq ans plus tard en 1909, les chiffres respectifs étaient : 3 060 entreprises (sur 268 491, soit 1,1%), employant 2 millions d’ouvriers (sur 6,6, soit 30,5%) et ayant un chiffre de production de 9 milliards (sur 20,7 milliards, soit 43,8%) [2]. »

« Près de la moitié de la production totale du pays est fournie par un centième de l’ensemble des entreprises ! Et ces trois mille entreprises géantes embrassent 258 branches d’industrie. On voit par-là que la concentration, arrivée à un certain degré de son développement, conduit d’elle-même, pour ainsi dire, droit au monopole. »«

« Il y a un demi-siècle, quand Marx écrivait son Capital, la libre concurrence apparaissait à l’immense majorité des économistes comme une « loi de la nature ». La science officielle tenta de tuer par la conspiration du silence l’œuvre de Marx, qui démontrait par une analyse théorique et historique du capitalisme que la libre concurrence engendre la concentration de la production, laquelle, arrivée à un certain degré de développement, conduit au monopole. Maintenant, le monopole est devenu un fait. Les économistes accumulent des montagnes de livres pour en décrire les diverses manifestations, tout en continuant à déclarer en chœur que « le marxisme est réfuté ». Mais les faits sont têtus, comme dit le proverbe anglais, et, qu’on le veuille ou non, on doit en tenir compte. Les faits montrent que les différences existantes entre les pays capitalistes, par exemple, en matière de protectionnisme ou de libre-échange, ne déterminent que des variations insignifiantes dans la forme des monopoles ou dans la date de leur apparition, tandis que la naissance des monopoles, conséquence de la concentration de la production, est une loi générale et essentielle du stade actuel de l’évolution du capitalisme.

Pour l’Europe, on peut établir avec assez de précision le moment où le nouveau capitalisme s’est définitivement substitué à l’ancien : c’est le début du XXe siècle. On lit dans un des travaux récapitulatifs les plus récents sur l’histoire de « la formation des monopoles » :

« L’époque antérieure à 1860 peut fournir quelques exemples de monopoles capitalistes ; on peut y découvrir les embryons des formes, désormais si familières ; mais tout cela appartient indéniablement à la préhistoire des cartels. Le vrai début des monopoles modernes se situe, au plus tôt, vers les années 1860-1870. La première période importante de leur développement commence avec la dépression industrielle internationale des années 1870-1880, et va jusqu’au début des années 1890. » « Si l’on examine la question à l’échelle européenne, le développement de la libre concurrence atteint son apogée entre 1860 et 1880. L’Angleterre avait achevé de construire son organisation capitaliste ancien style. En Allemagne, cette organisation s’attaquait puissamment à l’artisanat et à l’industrie à domicile et commençait à créer ses propres formes d’existence. »

« Le grand revirement commence avec le krach de 1873 ou, plus exactement, avec la dépression qui lui succéda et qui – avec une interruption à peine perceptible aussitôt après 1880 et un essor extrêmement vigoureux mais court vers 1889 – remplit vingt-deux années de l’histoire économique de l’Europe. » Pendant la courte période d’essor de 1889-1890, on se servit dans une notable mesure du système des cartels pour exploiter la conjoncture. Une politique irréfléchie fit monter les prix avec encore plus de rapidité et de violence que cela n’aurait eu lieu en l’absence des cartels ; ces derniers s’effondrèrent presque tous lamentablement « dans la fosse du krach ». Cinq années de mauvaises affaires et de bas prix suivirent, mais l’état d’esprit n’était plus le même dans l’industrie. La dépression n’était plus considérée comme une chose allant de soi, on n’y voyait plus qu’une pause ayant une nouvelle conjoncture favorable.

« La formation des cartels entra ainsi dans sa deuxième phase. De phénomène passager qu’ils étaient, les cartels deviennent une des bases de toute la vie économique. Ils conquièrent un domaine après l’autre, mais avant tout celui de la transformation des matières premières. »

« Le rapport de la commission gouvernementale américaine sur les trusts déclare : « La supériorité des trusts sur leurs concurrents réside dans les grandes proportions de leurs entreprises et dans leur remarquable équipement technique. Le trust du tabac a, depuis le jour même de sa création, fait tout son possible pour substituer dans de larges proportions le travail mécanique au travail manuel. A cet effet, il a acheté tous les brevets ayant quelque rapport avec la préparation du tabac, en dépensant à cette fin des sommes énormes. Nombre de ces brevets, inutilisables dans leur état primitif, durent tout d’abord être mis au point par les ingénieurs du trust. A la fin de 1906, deux sociétés filiales furent constituées uniquement pour l’acquisition de brevets. C’est dans ce même but que le trust fit construire ses propres fonderies, ses fabriques de machines et ses ateliers de réparation. Un de ces établissements, celui de Brooklyn, emploie en moyenne 300 ouvriers ; on y expérimente et on y perfectionne au besoin les inventions concernant la fabrication des cigarettes, des petits cigares, du tabac à priser, des feuilles d’étain pour l’emballage, des boîtes, etc. » [13]. « D’autres trusts emploient des « developping engineers » (ingénieurs pour le développement de la technique), dont la tâche est d’inventer de nouveaux procédés de fabrication et de faire l’essai des nouveautés techniques. Le trust de l’acier accorde à ses ingénieurs et à ses ouvriers des primes élevées pour toute invention susceptible de perfectionner la technique ou de réduire les frais de production [14]. »

« Le perfectionnement technique de la grande industrie allemande est organisé de la même façon par exemple dans l’industrie chimique, qui a pris au cours des dernières décennies un développement prodigieux. Dès 1908, le processus de concentration de la production fit surgir dans cette industrie deux « groupes » principaux qui tendaient, à leur manière, vers le monopole. Au début, ces groupes furent les « doubles alliances » de deux paires de grandes usines ayant chacune un capital de 20 à 21 millions de marks : d’une part, les anciennes fabriques Meister à Hochst et Cassella à Francfort-sur-le-Main ; d’autre part, la fabrique d’aniline et de soude de Ludwigshafen et l’ancienne usine Bayer, d’Elberfels. Puis, en 1905 l’un de ces groupes et en 1908 l’autre conclurent chacun un accord avec une autre grande fabrique. Il en résulta deux, « triples alliances », chacune représentant un capital de 40 à 50 millions de marks, qui commencèrent à « se rapprocher », à « s’entendre » sur les prix, etc. [15] »

« La concurrence se transforme en monopole. Il en résulte un progrès immense de la socialisation de la production. Et, notamment, dans le domaine des perfectionnements et des inventions techniques. »

« Ce n’est plus du tout l’ancienne libre concurrence des patrons dispersés, qui s’ignoraient réciproquement et produisaient pour un marché inconnu. La concentration en arrive au point qu’il devient possible de faire un inventaire approximatif de toutes les sources de matières premières (tels les gisements de minerai de fer) d’un pays et même, ainsi que nous le verrons, de plusieurs pays, voire du monde entier. Non seulement on procède à cet inventaire, mais toutes ces sources sont accaparées par de puissants groupements monopolistes. »«

« Ce n’est plus la lutte concurrentielle entre les petites et les grandes usines, les entreprises techniquement arriérées et les entreprises techniquement avancées. C’est l’étouffement par les monopoles de ceux qui ne se soumettent pas à leur joug, à leur arbitraire »

« Traduit en clair, cela veut dire que le développement du capitalisme en est arrivé à un point où la production marchande, bien que continuant de « régner » et d’être considérée comme la base de toute l’économie, se trouve en fait ébranlée, et où le gros des bénéfices va aux « génies » des machinations financières. A la base de ces machinations et de ces tripotages, il y a la socialisation de la production ; mais l’immense progrès de l’humanité, qui s’est haussée jusqu’à cette socialisation, profite… aux spéculateurs. Nous verrons plus loin comment, « sur cette base », la critique petite-bourgeoise réactionnaire de l’impérialisme capitaliste rêve d’un retour en arrière, vers la concurrence « libre », « pacifique », « honnête ». »

II. LES BANQUES ET LEUR NOUVEAU ROLE

« La fonction essentielle et initiale des banques est de servir d’intermédiaire dans les paiements. Ce faisant, elles transforment le capital-argent inactif en capital actif, c’est-à-dire générateur de profit, et réunissant les divers revenus en espèces, elles les mettent à la disposition de la classe des capitalistes.

Au fur et à mesure que les banques se développent et se concentrent dans un petit nombre d’établissements, elles cessent d’être de modestes intermédiaires pour devenir de tout-puissants monopoles disposant de la presque totalité du capital-argent de l’ensemble des capitalistes et des petits patrons, ainsi que de la plupart des moyens de production et de sources de matières premières d’un pays donné, ou de toute une série de pays. Cette transformation d’une masse d’intermédiaires modestes en une poignée de monopolistes constitue un des processus essentiels de la transformation du capitalisme en impérialisme capitaliste. Aussi nous faut-il nous arrêter tout d’abord sur la concentration des banques.

En 1907-1908, les dépôts de toutes les sociétés anonymes bancaires d’Allemagne disposant d’un capital de plus d’un million de marks s’élevaient à 7 milliards de marks ; en 1912-1913, ils atteignaient déjà 9,8 milliards. En cinq ans, ils avaient donc augmenté de 2 milliards 800 millions, soit de 40%. Sur cette somme, 2 milliards 750 millions se répartissaient entre 57 banques ayant chacune un capital de plus de 10 millions de marks. » «

« « A la fin de 1913, Schulze-Gaevernitz évaluait les dépôts des 9 grandes banques berlinoises à 5,1 milliards de marks sur un total d’environ 10 milliards. Considérant non seulement les dépôts, mais l’ensemble du capital bancaire, le même auteur écrivait : « A la fin de 1909, les neuf grandes banques berlinoises géraient, avec les banques qui leur étaient rattachées, 11,3 milliards de marks, soit environ 83% de l’ensemble du capital bancaire allemand. La « Deutsche Bank » qui, avec les banques qui lui sont rattachées, gère près de 3 milliards de marks, constitue, de même que la Direction des chemins de fer de l’Etat, en Prusse, l’accumulation de capitaux la plus importante, et aussi l’organisation la plus décentralisée de l’Ancien monde [2]. » » »

« « Nous avons souligné l’indication relative aux banques « rattachées », car c’est là une des caractéristiques les plus importantes de la concentration capitaliste moderne. Les grandes entreprises, les banques surtout, n’absorbent pas seulement les petites, elles se les « rattachent » et se les subordonnent, elles les incorporent dans « leur » groupement, dans leur « consortium », pour emprunter le terme technique, par la « participation » à leur capital, par l’achat ou l’échange d’actions, par le système des crédits, etc., et » »

« « On voit avec quelle rapidité s’étend le réseau serré des canaux qui enveloppent tout le pays et centralisent tous les capitaux et revenus, transformant des milliers et milliers d’entreprises éparses en un seul organisme capitaliste national, puis mondial. La « décentralisation » dont parlait, dans le passage précité, Schulze-Gaevernitz au nom de l’économie politique bourgeoise de nos jours, consiste en fait dans la subordination à un seul centre d’un nombre toujours croissant d’unités économiques autrefois relativement « indépendantes » ou, plus exactement, d’importance strictement locale. En réalité, il y a donc centralisation, accentuation du rôle, de l’importance, de la puissance des monopoles géants. »

« Dans les pays capitalistes plus anciens, ce « réseau bancaire » est encore plus dense. En Angleterre, Irlande comprise, il y avait en 1910 7151 succursales pour l’ensemble des banques. Quatre grandes banques en avaient chacune plus de 400 (de 447 à 689), 4 autres en avaient plus de 200 et 11 plus de 100. » »

« « Voilà bien un exemple de l’impuissance du journalisme bourgeois, dont la science bourgeoise ne se distingue que par une moindre sincérité et une tendance à voiler le fond des choses, à masquer la forêt par des arbres. « S’étonner » des conséquences de la concentration, « s’en prendre » au gouvernement de l’Allemagne capitaliste ou à la « société » capitaliste (à « nous »), redouter que l’usage des actions « ne hâte » la concentration, tout comme Tschierschky, spécialiste allemand « en matière de cartels », redoute les trusts américains et leur « préfère » les cartels allemands, lesquels, prétend-il, ne sont pas capables « de hâter à l’excès, comme le font les trusts, le progrès technique et économique [8] » – n’est-ce pas de l’impuissance ? »

« Mais les faits restent les faits. Il n’y a pas de trusts en Allemagne, il y a « seulement » des cartels ; mais l’Allemagne est gouvernée par tout au plus 300 magnats du capital. Et ce nombre diminue sans cesse. En tout état de cause, dans tous les pays capitalistes, et quelle que soit leur législation bancaire, les banques renforcent et accélèrent considérablement le processus de concentration des capitaux et de formation des monopoles. » »

« Les banques créent, à l’échelle sociale, la forme, mais seulement la forme, d’une comptabilité et d’une répartition générales des moyens de production », écrivait Marx il y a un demi-siècle, dans le Capital (trad. russe, Livre III, 2e partie, p. 144). Les chiffres que nous avons cités sur l’accroissement du capital bancaire, sur l’augmentation du nombre des comptoirs et succursales des grosses banques et de leurs comptes courants, etc., nous montrent concrètement cette « comptabilité générale » de la classe tout entière des capitalistes et même pas seulement des capitalistes, car les banques réunissent, au moins pour un temps, toutes sortes de revenus en argent provenant de petits patrons, d’employés et de la mince couche supérieure des ouvriers. La « répartition générale des moyens de production », voilà ce que résulte d’un point de vue tout formel du développement des banques modernes, dont les plus importantes, au nombre de 3 à 6 en France et de 6 à 8 en Allemagne, disposent de milliards et de milliards. Mais quant au contenu, cette répartition des moyens de production n’a rien de « général »; elle est privée, c’est-à-dire conforme aux intérêts du grand capital – et au premier chef du plus grand capital, du capital monopoliste – qui opère dans des conditions telles que la masse de la population peut à peine subvenir à ses besoins et que tout le développement de l’agriculture retarde irrémédiablement sur celui de l’industrie, dont une branche, l' »industrie lourde », prélève un tribut sur toutes les autres. »

« « En d’autres termes, l’ancien capitalisme, le capitalisme de la libre concurrence, avec ce régulateur absolument indispensable qu’était pour lui la Bourse, disparaît à jamais. Un nouveau capitalisme lui succède, qui comporte des éléments manifestes de transition, une sorte de mélange entre la libre concurrence et le monopole. Une question se pose d’elle-même : vers quoi tend cette « transition » que constitue le capitalisme moderne ? Mais cette question, les savants bourgeois ont peur de la poser. « Il y a trente ans, les employeurs engagés dans la libre concurrence accomplissaient les 9/10 de l’effort économique qui ne fait pas partie du travail manuel des « ouvriers ». A l’heure présente, ce sont des fonctionnaires qui accomplissent les 9/10 de cet effort intellectuel dans l’économie. La banque est à la tête de cette évolution [15]. »Cet aveu de Schulze-Gaevernitz nous ramène une fois de plus à la question de savoir vers quoi tend ce phénomène transitoire que constitue le capitalisme moderne, parvenu à son stade impérialiste. »

« Les quelques banques qui, grâce au processus de concentration, restent à la tête de toute l’économie capitaliste, ont naturellement une tendance de plus en plus marquée à des accords de monopoles à un trust des banques. En Amérique, ce ne sont plus neuf, mais deux très grandes banques, celles des milliardaires Rockefeller et Morgan, qui règnent sur un capital de 11 milliards de marks [16]. En Allemagne, l’absorption que nous avons signalée plus haut de l’Union de Schaffhausen par la « Disconto-Gesellschaft » a été appréciée en ces termes par le Frankfurter Zeitung, organe au service des intérêts boursiers :

« Le mouvement de concentration croissante des banques resserre le cercle des établissements auxquels on peut, en général, adresser des demandes de crédit, d’où une dépendance accrue de la grosse industrie à l’égard d’un petit nombre de groupes bancaires. La liaison étroite de l’industrie et du monde de la finance restreint la liberté de mouvement des sociétés industrielles ayant besoin de capitaux bancaires. Aussi la grande industrie envisage-t-elle avec des sentiments divers la trustification (le groupement ou la transformation en trusts) croissante des banques ; en effet, on a pu maintes fois observer des commencements d’accords entre consortiums de grandes banques, accords tendant à limiter la concurrence [17]. »

Encore une fois, le dernier mot du développement des banques, c’est le monopole.

Quant à la liaison étroite qui existe entre les banques et l’industrie, c’est dans ce domaine que se manifeste peut-être avec le plus d’évidence le nouveau rôle des banques. Si une banque escompte les lettres de change d’un industriel, lui ouvre un compte courant, etc., ces opérations en tant que telles ne diminuent pas d’un iota l’indépendance de cet industriel, et la banque ne dépasse pas son rôle modeste d’intermédiaire. Mais si ces opérations se multiplient et s’instaurent régulièrement, si la banque « réunit » entre ses mains d’énormes capitaux, si la tenue des comptes courants d’une entreprise permet à la banque -et c’est ce qui arrive- de connaître avec toujours plus d’ampleur et de précision la situation économique du client, il en résulte une dépendance de plus en plus complète du capitaliste industriel à l’égard de la banque. »

Chapitre III. LE CAPITAL FINANCIER ET L’OLIGARCHIE FINANCIERE

« Une part toujours croissante du capital industriel, écrit Hilferding, n’appartient pas aux industriels qui l’utilisent. Ces derniers n’en obtiennent la disposition que par le canal de la banque, qui est pour eux le représentant des propriétaires de ce capital. D’autre part, force est à la banque d’investir une part de plus en plus grande de ses capitaux dans l’industrie. Elle devient ainsi, de plus en plus, un capitaliste industriel. Ce capital bancaire -c’est-à-dire ce capital-argent- qui se transforme ainsi en capital industriel, je l’appelle « capital financier ». « Le capital financier est donc un capital dont disposent les banques et qu’utilisent les industriels [1]. »

« Cette définition est incomplète dans la mesure où elle passe sous silence un fait de la plus haute importance, à savoir la concentration accrue de la production et du capital, au point qu’elle donne et a déjà donné naissance au monopole. Mais tout l’exposé de Hilferding, en général, et plus particulièrement les deux chapitres qui précèdent celui auquel nous empruntons cette définition, soulignent le rôle des monopoles capitalistes. »

« Concentration de la production avec, comme conséquence, les monopoles ; fusion ou interpénétration des banques et de l’industrie, voilà l’histoire de la formation du capital financier et le contenu de cette notion. »

« Il nous faut montrer maintenant comment la « gestion » exercée par les monopoles capitalistes devient inévitablement, sous le régime général de la production marchande et de la propriété privée, la domination : d’une oligarchie financière.

Mais les faits monstrueux touchant la monstrueuse domination de l’oligarchie financière sont tellement patents que, dans tous les pays capitalistes, aussi bien en Amérique qu’en France et en Allemagne, est apparue une littérature qui, tout en professant le point de vue bourgeois, brosse néanmoins un tableau à peu près véridique, et apporte une critique – évidemment petite-bourgeoise – de l’oligarchie financière.

A la base, il y a tout d’abord le « système de participations », dont nous avons déjà dit quelques mots. Voici l’exposé qu’en fait l’économiste allemand Heymann, qui a été l’un des premiers, sinon le premier, à s’en occuper :

« Un dirigeant contrôle la société de base (littéralement : la « société-mère ») ; celle-ci, à son tour, règne sur les sociétés qui dépendent d’elle (les « sociétés filles ») ; ces dernières règnent sur les « sociétés petites-filles », etc. On peut donc sans posséder un très grand capital, avoir la haute main sur d’immenses domaines de la production. En effet, si la possession de 50% du capital est toujours suffisante pour contrôler une société par actions, le dirigeant n’a besoin que d’un million pour pouvoir contrôler 8 millions de capital dans les « sociétés petites-filles ». Et si cette « imbrication » est poussée plus loin, on peut avec un million, contrôler seize millions, trente-deux millions, etc. » [3] »

« En fait, l’expérience montre qu’il suffit de posséder 40% des actions pour gérer les affaires d’une société anonyme [4], car un certain nombre de petits actionnaires disséminés n’ont pratiquement aucune possibilité de participer aux assemblées générales, etc. La « démocratisation » de la possession des actions, dont les sophistes bourgeois et les opportunistes pseudo-social démocrates attendent (ou assurent qu’ils attendent) la « démocratisation du capital », l’accentuation du rôle et de l’importance de la petite production, etc., n’est en réalité qu’un des moyens d’accroître la puissance de l’oligarchie financière. »

« La « Société anonyme de l’acier à ressorts » de Cassel était considérée, il y a quelques années encore, comme l’une des entreprises allemandes les plus rentables. Une mauvaise gestion fit que ses dividendes tombèrent de 15% à zéro. La direction, devait-on apprendre, avait, à l’insu des actionnaires, fait à l’une de ses sociétés filiales, la « Hassia », au capital nominal de quelques centaines de milliers de marks seulement, une avance de fonds de 6 millions de marks. De ce prêt qui représentait presque le triple du capital-actions de la société-mère, celle-ci ne soufflait mot dans ses bilans. Juridiquement, un pareil silence était parfaitement légal, et il put durer deux années entières sans qu’aucun article de la législation commerciale fût violé. Le président du conseil de surveillance qui, en qualité de responsable, signait ces bilans truqués, était et est encore président de la Chambre de commerce de Cassel. Les actionnaires n’eurent connaissance de l’avance faite à « Hassia » que longtemps après, quand elle se révéla une erreur « … (l’auteur aurait bien fait de mettre ce mot entre guillemets) … » et que les actions de l' »acier à ressorts », à la suite des opérations de vente pratiquées par des initiés, eurent perdu près de 100% de leur valeur… »

« Cet exemple typique des jongleries dont sont couramment l’objet les bilans des sociétés par actions nous explique pourquoi leurs conseils d’administration se risquent dans les affaires hasardeuses d’un cœur bien plus léger que les particuliers. La technique moderne des bilans ne leur offre pas seulement la possibilité de cacher à l’actionnaire moyen les risques engagés ; elle permet aussi aux principaux intéressés de se dérober aux conséquences d’une expérience avortée en vendant à temps leurs actions, alors que l’entrepreneur privé assume l’entière responsabilité de ses actes…

Le capital financier, concentré en quelques mains et exerçant un monopole de fait, prélève des bénéfices énormes et toujours croissants sur la constitution de firmes, les émissions de valeurs, les emprunts d’Etat, etc., affermissant la domination des oligarchies financières et frappant la société tout entière d’un tribut au profit des monopolistes. Voici, pris entre mille, un exemple, cité par Hilferding, des « procédés de gestion » des trusts américains : en 1887, M. Havemeyer fondait le trust du sucre par la fusion de quinze petites sociétés, dont le capital s’élevait à un total de 6,5 millions de dollars. Convenablement « coupé d’eau », selon l’expression américaine, le capital du trust fut évalué à 50 millions de dollars. Cette « recapitalisation » tenait compte des futurs profits du monopole, de même que le trust de l’acier – toujours en Amérique – tient compte des futurs profits du monopole en achetant le plus possible de gisements de minerai. Et, effectivement, le trust du sucre a imposé ses prix de monopole ; ce qui lui procura un bénéfice tel qu’il put payer 10% de dividendes au capital sept fois « coupé d’eau », soit presque 70% au capital effectivement versé lors de la fondation du trust ! En 1909, le capital de ce trust s’élevait à 90 millions de dollars. En vingt-deux ans, il avait plus que décuplé.

En France, le règne de l' »oligarchie financière » (Contre l’oligarchie financière en France, titre du fameux livre de Lysis, dont la cinquième édition a paru en 1908) a revêtu une forme à peine différente. Les quatre plus grosses banques jouissent d’un » monopole », non pas relatif, mais « absolu », de l’émission des valeurs. Pratiquement, c’est un « trust des grandes banques ». Et le monopole qu’il exerce assure des bénéfices exorbitants, lors des émissions. Le pays contractant un emprunt ne reçoit généralement pas plus de 90% du montant de ce dernier ; 10% reviennent aux banques et aux autres intermédiaires. Le bénéfice des banques sur l’emprunt russo-chinois de 400 millions de francs s’est élevé à 8% ; sur l’emprunt russe de 800 millions (1904), à 10% ; sur l’emprunt marocain de 62 500 000 francs (1904), à 18,75%. Le capitalisme, qui a inauguré son développement par l’usure en petit, l’achève par l’usure en grand. « Les Français, dit Lysis, sont les usuriers de l’Europe. » Toutes les conditions de la vie économique sont profondément modifiées par cette transformation du capitalisme. Même lorsque la population est stagnante, que l’industrie, le commerce et les transports maritimes sont frappés de marasme, le « pays » peut s’enrichir par l’usure. « Cinquante personnes représentant un capital de 8 millions de francs peuvent disposer de deux milliards placés dans quatre banques. » Le système des « participations », que nous connaissons déjà, amène au même résultat ; la « Société Générale », une des banques les plus puissantes, émet 64 000 obligations d’une filiale, les « Raffineries d’Egypte ». Le cours de l’émission étant à 150%, la banque gagne 50 centimes du franc. Les dividendes de cette société se sont révélés fictifs, le « public » a perdu de 90 à 100 millions de francs. « Un des directeurs de la « Société Générale » faisait partie du Conseil d’administration des « Raffineries d’Egypte » ». Rien d’étonnant si l’auteur est obligé de conclure : « La République française est une monarchie financière »; « l’omnipotence de nos grandes banques est absolue; elles entraînent dans leur sillage le gouvernement, la presse » [9].

La spéculation sur les terrains situés aux environs des grandes villes en plein développement est aussi une opération extrêmement lucrative pour le capital financier. Le monopole des banques fusionne ici avec celui de la rente foncière et celui des voies de communication, car la montée du prix des terrains, la possibilité de les vendre avantageusement par lots, etc., dépendent surtout de la commodité des communications avec le centre de la ville, et ses communications sont précisément aux mains des grandes compagnies liées à ces mêmes banques par le système de participations et la répartition des postes directoriaux. Il se produit ce que l’auteur allemand L. Eschwege, collaborateur de la revue Die Bank, qui a spécialement étudié les opérations de vente de terrains, les hypothèques foncières, etc., a appelé le « marais » : la spéculation effrénée sur les terrains suburbains, les faillites des entreprises de construction telles que la « Boswau et Knauer » de Berlin, qui avait récolté jusqu’à 100 millions de marks par l’intermédiaire de l' »importante et respectable » « Deutsche Bank », laquelle, s’en tenant bien entendu au système des « participations », c’est-à-dire agissant en secret, dans l’ombre, s’est tirée d’affaire en perdant « seulement » 12 millions de marks; ensuite, la ruine des petits propriétaires et des ouvriers que les firmes de construction factices laissent impayés; les tripotages avec la « loyale » police et l’administration berlinoises pour avoir la haute main sur la délivrance par la municipalité des renseignements concernant les terrains et des autorisations de construire, etc., etc.

Le propre du capitalisme est, en règle générale, de séparer la propriété du capital de son application à la production ; de séparer le capital-argent du capital industriel ou productif ; de séparer le rentier, qui ne vit que du revenu qu’il tire du capital-argent, de l’industriel, ainsi que de tous ceux qui participent directement à la gestion des capitaux. L’impérialisme, ou la domination du capital financier, est ce stade suprême du capitalisme où cette séparation atteint de vastes proportions. La suprématie du capital financier sur toutes les autres formes du capital signifie l’hégémonie du rentier et de l’oligarchie financière ; elle signifie une situation privilégiée pour un petit nombre d’Etats financièrement « puissants », par rapport à tous les autres.

Chapitre IV. L’EXPORTATION DES CAPITAUX

Ce qui caractérisait l’ancien capitalisme, où régnait la libre concurrence, c’était l’exportation des marchandises. Ce qui caractérise le capitalisme actuel, où règnent les monopoles, c’est l’exportation des capitaux.

Le capitalisme, c’est la production marchande, à son plus haut degré de développement, où la force de travail elle-même devient marchandise.

Certes, si le capitalisme pouvait développer l’agriculture qui, aujourd’hui, retarde partout terriblement sur l’industrie, s’il pouvait élever le niveau de vie des masses populaires qui, en dépit d’un progrès technique vertigineux, demeurent partout grevées par la sous-alimentation et l’indigence, il ne saurait être question d’un excédent de capitaux. Les critiques petits-bourgeois du capitalisme servent à tout propos cet « argument ». Mais alors le capitalisme ne serait pas le capitalisme, car l’inégalité de son développement et la sous-alimentation des masses sont les conditions et les prémisses fondamentales, inévitables, de ce mode de production. Tant que le capitalisme reste le capitalisme, l’excédent de capitaux est consacré, non pas à élever le niveau de vie des masses dans un pays donné, car il en résulterait une diminution des profits pour les capitalistes, mais à augmenter ces profits par l’exportation de capitaux à l’étranger, dans les pays sous-développés. Les profits y sont habituellement élevés, car les capitaux y sont peu nombreux, le prix de la terre relativement bas, les salaires de même, les matières premières à bon marché. Les possibilités d’exportation de capitaux proviennent de ce qu’un certain nombre de pays attardés sont d’ores et déjà entraînés dans l’engrenage du capitalisme mondial, que de grandes lignes de chemins de fer y ont été construites ou sont en voie de construction, que les conditions élémentaires du développement industriel s’y trouvent réunies, etc. La nécessité de l’exportation des capitaux est due à la « maturité excessive » du capitalisme dans certains pays, où (l’agriculture étant arriérée et les masses misérables) les placements « avantageux » font défaut au capital.

Les pays exportateurs de capitaux ont presque toujours la possibilité d’obtenir certains « avantages », dont la nature fait la lumière sur l’originalité de l’époque du capital financier et des monopoles. Voici par exemple, ce qu’on lisait, en octobre 1913, dans la revue berlinoise Die Bank :

« Une comédie digne d’un Aristophane se joue depuis peu sur le marché financier international. De nombreux Etats étrangers, de l’Espagne aux Balkans, de la Russie à l’Argentine, au Brésil et à la Chine présentent sur les grands marchés financiers, ouvertement ou sous le manteau, des demandes d’emprunts dont certaines sont extraordinairement pressantes. La situation aujourd’hui n’est guère favorable sur les marchés financiers et les perspectives politiques ne sont pas radieuses. Et cependant, aucun des marchés financiers n’ose refuser les emprunts étrangers, de crainte que le voisin ne le prévienne et ne consente l’emprunt, en s’assurant ainsi services pour services. Dans les transactions internationales de cette sorte, le prêteur, en effet, obtient presque toujours quelque chose : un avantage lors de la conclusion d’un traité de commerce, une base houillère, la construction d’un port, une grasse concession, une commande de canons. » [2]

Le capital financier a engendré les monopoles. Or, les monopoles introduisent partout leurs méthodes : l’utilisation des « relations » pour des transactions avantageuses se substitue, sur le marché public, à la concurrence. [On appelle aujourd’hui ce phénomène « climat des affaires » note de Mohamed Bouhamidi]

V. LE PARTAGE DU MONDE ENTRE LES GROUPEMENTS CAPITALISTES

« Les groupements de monopoles capitalistes – cartels, syndicats, trusts – se partagent tout d’abord le marché intérieur en s’assurant la possession, plus ou moins absolue, de toute la production de leur pays. Mais, en régime capitaliste, le marché intérieur est nécessairement lié au marché extérieur. Il y a longtemps que le capitalisme a créé le marché mondial. Et, au fur et à mesure que croissait l’exportation des capitaux et que s’étendaient, sous toutes les formes, les relations avec l’étranger et les colonies, ainsi que les « zones d’influence » des plus grands groupements monopolistes, les choses allaient « naturellement » vers une entente universelle de ces derniers, vers la formation de cartels internationaux.

Ce nouveau degré de concentration du capital et de la production à l’échelle du monde entier est infiniment plus élevé que les précédents. Voyons comment se forme ce supermonopole. »

« Dès 1904, les capitaux investis par l’industrie électrique allemande à l’étranger étaient évalués à 233 millions de marks, dont 62 millions en Russie. Inutile de dire que la « Société Générale d’Electricité » est une immense entreprise « combinée » (ses sociétés industrielles de fabrication sont à elles seules au nombre de 16), produisant les articles les plus variés, depuis les câbles et isolateurs jusqu’aux automobiles et aux appareils volants. »

« Ainsi se sont constituées deux « puissances » de l’industrie électrique. « Il n’existe pas au monde d’autres sociétés d’électricité qui en soient entièrement indépendantes », écrit Heinig dans son article « La voie du trust de l’électricité ». »

« L’industrie du pétrole fournit un exemple édifiant d’une tentative de repartage de ce genre, de lutte pour ce nouveau partage.

« Le marché mondial du pétrole, écrivait en 1905 Jeidels, est aujourd’hui encore, partagé entre deux grands groupes financiers : la « Standard Oil Company » de Rockefeller et les maîtres du pétrole russe de Bakou, Rothschild et Nobel. Les deux groupes sont étroitement liés, mais, depuis, plusieurs années, leur monopole est menacé par cinq ennemis [3] » :

1) l’épuisement des ressources pétrolières américaines ;

2) la concurrence de la firme Mantachev de Bakou ;

3) les sources de pétrole d’Autriche et

4) celles de Roumanie ;

5) les sources de pétrole d’outre-Océan, notamment dans les colonies hollandaises (les firmes richissimes Samuel et Shell, liées également au capital anglais). Les trois derniers groupes d’entreprises sont liées aux grandes banques allemandes, la puissante « Deutsche Bank » en tête. »

Alors commence la « comédie du pétrole ». Un des rois de la finance allemande, von Gwinner, directeur de la « Deutsche Bank », déclenche par l’intermédiaire de son secrétaire privé Stauss, une campagne pour le monopole des pétroles. L’appareil formidable de la grande banque berlinoise, avec ses vastes « relations », est mis en branle ; la presse, délirante, déborde de clameurs « patriotiques » contre le « joug » du trust américain et, le 15 mars 1911, le Reichstag adopte, presque à l’unanimité, une motion invitant le gouvernement à présenter un projet de monopole pour le pétrole. Le gouvernement se saisit de cette idée « populaire », et la « Deutsche Bank », qui voulait duper son associé américain et améliorer sa situation à l’aide du monopole d’Etat, paraissait gagner la partie. Déjà les magnats allemands du pétrole escomptaient des bénéfices fabuleux, qui devaient ne le céder en rien à ceux des sucriers russes… Mais, premièrement, les grandes banques allemandes se brouillèrent au sujet du partage du butin, et la « Disconto-Gesellschaft » dévoila les visées intéressées de la « Deutsche Bank » »

« Dans la marine marchande, le développement prodigieux de la concentration a également abouti au partage du monde. En Allemagne, on voit au premier plan deux puissantes sociétés, la « Hamburg-America » et la « Nord-Deutsche Lloyd », ayant chacune un capital de 200 millions de marks (actions et obligations) et possédant des bateaux à vapeur d’une valeur de 185 à 189 millions de marks. D’autre part, en Amérique, le 1er janvier 1903, s’est formé le trust dit de Morgan, la « Compagnie Internationale du commerce maritime », qui réunit neuf compagnies de navigation américaines et anglaises et dispose d’un capital de 120 millions de dollars (480 millions de marks). Dès 1903, les colosses allemands et ce trust anglo-américain concluaient un accord pour le partage du monde, en relation avec le partage des bénéfices. Les sociétés allemandes renonçaient à concurrencer leur rival dans les transports entre l’Angleterre et l’Amérique. On avait précisé à qui serait « attribué » tel ou tel port, on avait créé un comité mixte de contrôle, etc. »

« Extrêmement édifiante aussi est l’histoire de la création du cartel international du rail. C’est en 1884, au moment d’une grave dépression industrielle, que les usines de rails anglaises, belges et allemandes firent une première tentative pour constituer ce cartel. Elles s’entendirent pour ne pas concurrencer sur le marché intérieur les pays touchés par l’accord, et se partagèrent le marché extérieur comme suit : Angleterre, 66% ; Allemagne, 27% ; Belgique, 7%. L’Inde fut attribuée entièrement à l’Angleterre. Une firme anglaise étant restée en dehors du cartel, il y eut contre elle une lutte commune, dont les frais furent couverts par un pourcentage prélevé sur le total des ventes effectuées. »

Chapitre VII : L’IMPERIALISME, STADE PARTICULIER DU CAPITALISME

L’impérialisme … est le stade monopoliste du capitalisme.

« L’impérialisme a surgi comme le développement et la continuation directe des propriétés essentielles du capitalisme en général. Mais le capitalisme n’est devenu l’impérialisme capitaliste qu’à un degré défini, très élevé, de son développement, quand certaines des caractéristiques fondamentales du capitalisme ont commencé à se transformer en leurs contraires, quand se sont formés et pleinement révélés les traits d’une époque de transition du capitalisme à un régime économique et social supérieur. Ce qu’il y a d’essentiel au point de vue économique dans ce processus, c’est la substitution des monopoles capitalistes à la libre concurrence capitaliste. La libre concurrence est le trait essentiel du capitalisme et de la production marchande en général; le monopole est exactement le contraire de la libre concurrence; mais nous avons vu cette dernière se convertir sous nos yeux en monopole, en créant la grande production, en éliminant la petite, en remplaçant la grande par une plus grande encore, en poussant la concentration de la production et du capital à un point tel qu’elle a fait et qu’elle fait surgir le monopole : les cartels, les syndicats patronaux, les trusts et, fusionnant avec eux, les capitaux d’une dizaine de banques brassant des milliards. En même temps, les monopoles n’éliminent pas la libre concurrence dont ils sont issus; ils existent au-dessus et à côté d’elle, engendrant ainsi des contradictions, des frictions, des conflits particulièrement aigus et violents »

« Le monopole est le passage du capitalisme à un régime supérieur. »

Si l’on devait définir l’impérialisme aussi brièvement que possible, il faudrait dire qu’il est le stade monopoliste du capitalisme. Cette définition embrasserait l’essentiel, car,

1/ d’une part, le capital financier est le résultat de la fusion du capital de quelques grandes banques monopolistes avec le capital de groupements monopolistes d’industriels ;

2/et, d’autre part, le partage du monde est la transition de la politique coloniale, s’étendant sans obstacle aux régions que ne s’est encore appropriée aucune puissance capitaliste, à la politique coloniale de la possession monopolisée de territoires d’un globe entièrement partagé.

Aussi, sans oublier ce qu’il y a de conventionnel et de relatif dans toutes les définitions en général, qui ne peuvent jamais embrasser les liens multiples d’un phénomène dans l’intégralité de son développement, devons-nous donner de l’impérialisme une définition englobant les cinq caractères fondamentaux suivants :

1) concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si élevé qu’elle a créé les monopoles, dont le rôle est décisif dans la vie économique;

2) fusion du capital bancaire et du capital industriel, et création, sur la base de ce « capital financier », d’une oligarchie financière;

3) l’exportation des capitaux, à la différence de l’exportation des marchandises, prend une importance toute particulière; [à ne pas confondre avec la fuite des capitaux dans le style des oligarques russes qui sortent leur capitaux pour se « fabriquer » une vie ailleurs, loin des investissements dans les mines, les hydrocarbures etc. M.B]

4) formation d’unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde, et

5) fin du partage territorial du globe entre les plus grandes puissances capitalistes. L’impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s’est affirmée la domination des monopoles et du capital financiers, où l’exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux [donc où les trusts sont en surplomb des Etats et donc où les Etats et les responsables dans ces Etats sont les mandataires, les coursiers des trusts et monopoles ] et où s’est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes.

Lénine et Kautsky

Mais là où il faut discuter sur la définition de l’impérialisme, c’est surtout avec K. Kautsky, le principal théoricien marxiste de l’époque dite de la IIe Internationale, c’est-à-dire des vingt-cinq années comprises entre 1889 et 1914. Kautsky s’est résolument élevé, en 1915 et même dès novembre 1914, contre les idées fondamentales exprimées dans notre définition de l’impérialismes, en déclarant qu’il faut entendre par impérialisme non pas une « phase » ou un degré de l’économie, mais une politique, plus précisément une politique déterminée, celle que « préfère » le capital financier, et en spécifiant qu’on ne saurait « identifier » l’impérialisme avec le « capitalisme contemporain », que s’il faut entendre par impérialisme « tous les phénomènes du capitalisme contemporain », -cartels, protectionnisme, domination des financiers, politique coloniale, alors la question de la nécessité de l’impérialisme pour le capitalisme se réduira à « la plus plate tautologie », car alors, « il va de soi que l’impérialisme est une nécessité vitale pour le capitalisme », etc. Nous ne saurions mieux exprimer la pensée de Kautsky qu’en citant sa définition de l’impérialisme, dirigée en droite ligne contre l’essence des idées que nous exposons (attendu que les objections venant du camp des marxistes allemands, qui ont professé ce genre d’idées pendant toute une suite d’années, sont depuis longtemps connues de Kautsky comme les objections d’un courant déterminé du marxisme).

La définition de Kautsky est celle-ci :

« L’impérialisme est un produit du capitalisme industriel hautement évolué. Il consiste dans la tendance qu’à chaque nation capitaliste industrielle à s’annexer ou à s’assujettir des régions agraires toujours plus grandes (l’italique est de Kautsky), quelles que soient les nations qui les peuplent [1]. »

Cette définition ne vaut absolument rien, car elle fait ressortir unilatéralement, c’est-à-dire arbitrairement, la seule question nationale (d’ailleurs importante au plus haut point en elle-même et dans ses rapports avec l’impérialisme), en la rattachant, de façon arbitraire et inexacte, au seul capital industriel des pays annexionnistes, et en mettant en avant, d’une façon non moins arbitraire et inexacte, l’annexion des régions agraires.

L’impérialisme est une tendance aux annexions : voilà à quoi se réduit la partie politique de la définition de Kautsky. Elle est juste, mais très incomplète, car, politiquement l’impérialisme tend, d’une façon générale, à la violence et à la réaction. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est l’aspect économique de la question, cet aspect que Kautsky introduit lui-même dans sa définition. Les inexactitudes de la définition de Kautsky sautent aux yeux. Ce qui est caractéristique de l’impérialisme, ce n’est point le capital industriel, justement, mais le capital financier. Ce n’est pas par hasard qu’en France, le développement particulièrement rapide du capital financier, coïncidant avec l’affaiblissement du capital industriel, a considérablement accentué, dès les années 1880-1890, la politique annexionniste (coloniale).

L’impérialisme se caractérise justement par une tendance à annexer non seulement les régions agraires, mais même les régions les plus industrielles (la Belgique est convoitée par l’Allemagne, la Lorraine par la France), car premièrement, le partage du monde étant achevé, un nouveau partage oblige à tendre la main vers n’importe quels territoires;

Deuxièmement, ce qui est l’essence même de l’impérialisme, c’est la rivalité de plusieurs grandes puissances tendant à l’hégémonie, c’est-à-dire à la conquête de territoires – non pas tant pour elles-mêmes que pour affaiblir l’adversaire et saper son hégémonie (note l’Allemagne aujourd’hui) (la Belgique est surtout nécessaire à l’Allemagne comme point d’appui contre l’Angleterre ; l’Angleterre a surtout besoin de Bagdad comme point d’appui contre l’Allemagne, etc.).

Kautsky se réfère plus spécialement, et à maintes reprises, aux Anglais qui ont, paraît-il, établi l’acception purement politique du mot « impérialisme » au sens où l’emploie Kautsky. Prenons l’ouvrage de l’Anglais Hobson, L’impérialisme, paru en 1902 :

« Le nouvel impérialisme se distingue de l’ancien, premièrement, en ce qu’il substitue aux tendances d’un seul Empire en expansion la théorie et la pratique d’Empires rivaux, guidés chacun par les mêmes aspirations à l’expansion politique et au profit commercial ; deuxièmement, en ce qu’il marque la prépondérance sur les intérêts commerciaux des intérêts financiers ou relatifs aux investissements de capitaux… [2] »

Mais si l’on parle des conditions « purement économiques » de l’époque du capital financier, comme d’une époque historique concrète se situant au début du XXe siècle, la meilleure réponse aux abstractions mortes de l' »ultra-impérialisme » (qui servent uniquement à une fin réactionnaire, consistant à détourner l’attention des profondes contradictions existantes), c’est de leur opposer la réalité économique concrète de l’économie mondiale contemporaine. Les propos absolument vides de Kautsky sur l’ultra-impérialisme encouragent, notamment, cette idée profondément erronée et qui porte de l’eau au moulin des apologistes de l’impérialisme, suivant laquelle la domination du capital financier atténuerait les inégalités et les contradictions de l’économie mondiale, alors qu’en réalité elle les renforce.

VIII. LE PARASITISME ET LA PUTREFACTION DU CAPITALISME

« Il nous reste encore à examiner un autre aspect essentiel de l’impérialisme, auquel on accorde généralement trop peu d’importance dans la plupart des jugements portés sur ce sujet. Un des défauts du marxiste Hilferding est qu’il a fait ici un pas en arrière par rapport au non-marxiste Hobson. Nous voulons parler du parasitisme propre à l’impérialisme.

Nous l’avons vu, la principale base économique de l’impérialisme est le monopole. Ce monopole est capitaliste, c’est-à-dire né du capitalisme; et, dans les conditions générales du capitalisme, de la production marchande, de la concurrence, il est en contradiction permanente et sans issue avec ces conditions générales. Néanmoins, comme tout monopole, il engendre inéluctablement une tendance à la stagnation et à la putréfaction. Dans la mesure où l’on établit, fût-ce momentanément, des prix de monopole, cela fait disparaître jusqu’à un certain point les stimulants du progrès technique et, par suite, de tout autre progrès; et il devient alors possible, sur le plan économique, de freiner artificiellement le progrès technique. Un exemple : en Amérique, un certain Owens invente une machine qui doit révolutionner la fabrication des bouteilles. Le cartel allemand des fabricants de bouteilles rafle les brevets d’Owens et les garde dans ses tiroirs, retardant leur utilisation. Certes, un monopole, en régime capitaliste, ne peut jamais supprimer complètement et pour très longtemps la concurrence sur le marché mondial (c’est là, entre autres choses, une des raisons qui fait apparaître l’absurdité de la théorie de l’ultra-impérialisme). »

« »En 1893, écrit Hobson, le capital britannique placé à l’étranger s’élevait à 15% environ de la richesse totale du Royaume-Uni. [1] » Rappelons que, vers 1915, ce capital était déjà environ deux fois et demie plus élevé. « L’impérialisme agressif, poursuit Hobson, qui coûte si cher aux contribuables et qui représente si peu de chose pour l’industriel et le négociant… est une source de grands profits pour le capitaliste qui cherche à placer son capital… » (en anglais, cette notion est exprimée par un seul mot : investor = « placeur », rentier.) « Le revenu annuel total que la Grande-Bretagne retire de son commerce extérieur et colonial, importations et exportations, est estimé par le statisticien Giffen à 18 millions de livres sterling (environ 170 millions de roubles) pour 1899, calculés à raison de 2,5% sur un chiffre d’affaires total de 800 millions de livres sterling. » Si grande que soit cette somme, elle ne suffit pas à expliquer l’agressivité de l’impérialisme britannique. Ce qui l’explique, c’est la somme de 90 à 100 millions de livres sterling représentant le revenu du capital « placé », le revenu de la couche des rentiers. »

« La perspective du partage de la Chine provoque chez Hobson l’appréciation économique que voici : « Une grande partie de l’Europe occidentale pourrait alors prendre l’apparence et le caractère qu’ont maintenant certaines parties des pays qui la composent : le Sud de l’Angleterre, la Riviera, les régions d’Italie et de Suisse les plus fréquentées des touristes et peuplées de gens riches – à savoir : de petits groupes de riches aristocrates recevant des dividendes et des pensions du lointain Orient, avec un groupe un peu plus nombreux d’employés professionnels et de commerçants et un nombre plus important de domestiques et d’ouvriers occupés dans les transports et dans l’industrie travaillant à la finition des produits manufacturés. Quant aux principales branches d’industrie, elles disparaîtraient, et la grande masse des produits alimentaires et semi-ouvrés affluerait d’Asie et d’Afrique comme un tribut. »

IX. LA CRITIQUE DE L’IMPERIALISME

« Nous entendons la critique de l’impérialisme au sens large du mot, comme l’attitude des différentes classes de la société envers la politique de l’impérialisme, à partir de l’idéologie générale de chacune d’elles. »

Les savants et les publicistes bourgeois défendent généralement l’impérialisme sous une forme quelque peu voilée; ils en dissimulent l’entière domination et les racines profondes; ils s’efforcent de faire passer au premier plan des particularités, des détails secondaires, s’attachant à détourner l’attention de l’essentiel par de futiles projets de « réformes » tels que la surveillance policière des trusts et des banques, etc. Plus rares sont les impérialistes avérés, cyniques, qui ont le courage d’avouer combien il est absurde de vouloir réformer les traits essentiels de l’impérialisme.

Un exemple. Dans les Archives de l’économie mondiale, les impérialistes allemands s’appliquent à suivre les mouvements de libération nationale dans les colonies, surtout non allemandes, comme bien l’on pense. Ils signalent l’effervescence et les protestations qui se manifestent dans l’Inde, les mouvements du Natal (Afrique du Sud), des Indes néerlandaises, etc. L’un d’eux, dans une note à propos d’une publication anglaise rendant compte de la conférence des nations et races assujetties, qui s’est tenue du 28 au 30 juin 1910 et a réuni les représentants des divers peuples d’Asie, d’Afrique et d’Europe subissant une domination étrangère, porte le jugement suivant sur les discours prononcés à cette conférence : « On nous dit qu’il faut combattre l’impérialisme; que les Etats dominants doivent reconnaître aux peuples assujettis le droit à l’indépendance; qu’un tribunal international doit surveiller l’exécution des traités conclus entre les grandes puissances et les peuples faibles. La conférence ne va pas plus loin que ces voeux innocents. Nous n’y voyons pas trace de la compréhension de cette vérité que l’impérialisme est indissolublement lié au capitalisme dans sa forme actuelle et que, par conséquent (!!), la lutte directe contre l’impérialisme est sans espoir, à moins que l’on ne se borne à combattre certains excès particulièrement révoltants. [1] » Etant donné que le redressement réformiste des bases de l’impérialisme est une duperie, un « voeu innocent », et que les représentants bourgeois des nations opprimées ne vont pas « plus loin » en avant, le représentant bourgeois de la nation oppressive va « plus loin » en arrière vers une adulation servile de l’impérialisme, qu’il masque sous des prétentions « scientifiques ». Belle « logique », en vérité ! »

X. LA PLACE DE L’IMPERIALISME DANS L’HISTOIRE

« Nous avons vu que, par son essence économique, l’impérialisme est le capitalisme monopoliste. Cela seul suffit à définir la place de l’impérialisme dans l’histoire, car le monopole, qui naît sur le terrain et à partir de la libre concurrence, marque la transition du régime capitaliste à un ordre économique et social supérieur. Il faut noter plus spécialement quatre espèces principales de monopoles ou manifestations essentielles du capitalisme monopoliste, caractéristiques de l’époque que nous étudions. »

Premièrement, le monopole est né de la concentration de la production, parvenue à un très haut degré de développement. Ce sont les groupements monopolistes de capitalistes, les cartels, les syndicats patronaux, les trusts. Nous avons vu le rôle immense qu’ils jouent dans la vie économique de nos jours. Au début du XXe siècle, ils ont acquis une suprématie totale dans les pays avancés, et si les premiers pas dans la voie de la cartellisation ont d’abord été franchis par les pays ayant des tarifs protectionnistes très élevés (Allemagne, Amérique), ceux-ci n’ont devancé que de peu l’Angleterre qui, avec son système de liberté du commerce, a démontré le même fait fondamental, à savoir que les monopoles sont engendrés par la concentration de la production.

Deuxièmement, les monopoles ont entraîné une mainmise accrue sur les principales sources de matières premières, surtout dans l’industrie fondamentale, et la plus cartellisée, de la société capitaliste : celle de la houille et du fer. Le monopole des principales sources de matières premières a énormément accru le pouvoir du grand capital et aggravé la contradiction entre l’industrie cartellisée et l’industrie non cartellisée.

Troisièmement, le monopole est issu des banques. Autrefois modestes intermédiaires, elles détiennent aujourd’hui le monopole du capital financier. Trois à cinq grosses banques, dans n’importe lequel des pays capitalistes les plus avancés, ont réalisé l' »union personnelle » du capital industriel et du capital bancaire, et concentré entre leurs mains des milliards et des milliards représentant la plus grande partie des capitaux et des revenus en argent de tout le pays. Une oligarchie financière qui enveloppe d’un réseau serré de rapports de dépendance toutes les institutions économiques et politiques sans exception de la société bourgeoise d’aujourd’hui : telle est la manifestation la plus éclatante de ce monopole.

Quatrièmement, le monopole est issu de la politique coloniale. Aux nombreux « anciens » mobiles de la politique coloniale le capital financier a ajouté la lutte pour les sources de matières premières, pour l’exportation des capitaux, pour les « zones d’influence », – c’est-à-dire pour les zones de transactions avantageuses, de concessions, de profits de monopole, etc., – et, enfin, pour le territoire économique en général. Quand, par exemple, les colonies des puissances européennes ne représentaient que la dixième partie de l’Afrique, comme c’était encore le cas en 1876, la politique coloniale pouvait se développer d’une façon non monopoliste, les territoires étant occupés suivant le principe, pourrait-on dire, de la « libre conquête ». Mais quand les 9/10 de l’Afrique furent accaparés (vers 1900) et que le monde entier se trouva partagé, alors commença forcément l’ère de la possession monopoliste des colonies et, partant, d’une lutte particulièrement acharnée pour le partage et le repartage du globe.

Tout le monde sait combien le capitalisme monopoliste a aggravé toutes les contradictions du capitalisme. Il suffit de rappeler la vie chère et le despotisme des cartels. Cette aggravation des contradictions est la plus puissante force motrice de la période historique de transition qui fut inaugurée par la victoire définitive du capital financier mondial.

Note de lecture de Constantin Lopez (agrégé de sciences économiques et sociales.)

Le capitalisme concurrentiel libéral, arrivé à son apogée entre 1860 et 1880, a cédé au XXe siècle la place à un capitalisme où règnent en maîtres les monopoles, les cartels et les trusts. La concentration de la production est une conséquence naturelle de la concurrence, il n’y a donc pas de retour en arrière possible. Au gré des crises, le poids des monopoles dans l’économie s’accroît car ceux-ci résistent mieux aux dépressions que les entreprises non monopolistes. Lénine qualifie ce stade monopoliste d’impérialisme, et le définit par cinq traits saillants :

– Concentration économique ;

– Fusion du capital bancaire et du capital industriel en un capital financier contrôlé par une oligarchie financière. Les monopoles bancaires acquièrent un pouvoir démesuré : ils contrôlent de plus en plus l’industrie et ont accès à des informations détaillées sur l’état des entreprises dont ils gèrent les comptes courants ;

– Prépondérance de l’exportation des capitaux par rapport à l’étape antérieure marquée par la prépondérance des exportations de marchandises ;

– Formation d’une union internationale de capitalistes pour le partage du globe ;

– Achèvement du partage du monde par les grandes puissances impérialistes, avec possibilité de « redistribution » dépendant de l’évolution des rapports de force (économique et militaire) entre ces puissances.

Mais l’impérialisme n’a pas rendu les armes, il ne s’effondrera pas de lui-même et a plus d’un tour dans son sac. Il modifie la structure productive des pays impérialistes vers les services privés et les travaux industriels de second ordre, au détriment de l’industrie traditionnelle et du développement de l’agriculture. La structure sociale des pays impérialistes évolue en conséquence : une partie du prolétariat s’embourgeoise ; les pays impérialistes deviennent des pays d’immigration où des travailleurs venant de pays à bas salaires rejoignent les couches prolétariennes. Dans les « États-rentiers » exportateurs de capitaux, les oligarchies financières s’allient avec des couches sociales dépendantes de l’impérialisme et corrompent une partie des dirigeants ouvriers. C’est ce qui, d’après Lénine, conduit une frange des partis ouvriers à soutenir la guerre impérialiste de 1914.

Il freine leur développement, dans la mesure où les monopoles constituent des milieux défavorables au progrès technique. Néanmoins, la disposition de ressources financières immenses par ces derniers leur permet de stimuler le progrès technique dans les branches qu’ils contrôlent. La croissance économique est particulièrement rapide à l’ère monopoliste, mais ce développement du capitalisme « agonisant » devient de plus en plus inégal et disproportionné.

Le contrôle des monopoles et des grandes banques devient un objectif central du pouvoir révolutionnaire. La socialisation et la concentration économique (industrielle et financière) rendent possible un contrôle étroit de la gestion des entreprises par le pouvoir révolutionnaire, malgré la dépendance toujours importante vis-à-vis des techniciens bourgeois. À l’inverse, ce contrôle est beaucoup plus difficile là où prédominent les petites exploitations, comme à la campagne.

Les monopoles se sont développés et débordent largement les frontières des nations, comme la fusion Alstom-Siemens l’illustre de façon emblématique. La notion d’impérialisme paraît particulièrement heuristique pour analyser la situation de l’Union européenne, qui semble à bien des égards à la fois un produit et un instrument des monopoles. Le cas grec a ainsi montré de façon éloquente comment l’oligarchie financière, par le biais de la Commission européenne, du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne, pouvait saigner impitoyablement un pays pour garantir le remboursement de quelques mastodontes bancaires français et allemands.